近代中国遭逢数千年未有之变局,伴随着西力东侵而来的,乃是大规模的西学东渐。在世变与学变之下,西方古典学开始广泛地进入中国人的视野。这是一门对古希腊罗马语言、文学、历史、哲学进行系统研究的学问,在整个西方学术世界里有着重要位置,并与西方思想之变迁演进息息相关。

康有为、梁启超、章太炎、苏曼殊、邓实、周作人、吴宓、向达、汤用彤……这些近代中国响当当的知识分子都对西方古典学颇为关注,而且有不少译介作品。

吴宓等人创办的《学衡》杂志上的柏拉图像

比如立志于寻找救国之道的康有为,当时虽未踏出国门一步,但却在沿海城市广泛购买各种译为中文的西籍,对于西方新知,积极吸取。在以授课讲义笔记形式出版的《万木草堂口说》一书中,他向学生们说道:“希腊自虞舜六年婴齐氏始立国,亚齐至今犹是无数小国。”“希腊之七贤,波斯之阼乐阿士杯,印度之九十六外道,皆在周时,与周秦诸子同。”“周时希腊巴固它拉始言地动,嘉靖五年,哥白尼大详之。”在康有为看来,凡此种种,与先秦诸子、两汉经学、宋明理学一样,皆属于“学术源流”之列,理应值得重视。由此例子,可以窥见西方古典学在当时中国人眼中的位置。

这门学问在中国的引进,事实上自明清之际的西洋传教士始便已造其端。近代以来,西洋传教士在西方列强的船坚炮利之下再次踏上禹域,其地位与声势较之先前已大不相同。当时不少传教士以及与之合作的中国人,开始翻译一些介绍西方历史与文明的书籍,其中便有关于希腊罗马历史与学术的内容,这在那一时期具有一定影响。

至于真正将西方古典学在近代中国广泛传播者,依笔者愚见,还应该从康有为的大弟子梁启超说起。

梁启超引介西方文明,为何言必称希腊罗马?

梁启超在戊戌变法失败之后,避秦东瀛,其间广泛阅读各类日本出版的西学典籍,其思想见解因之发生变化,不再恪守乃师康有为的“公羊改制”之说,而是转向将他所接触与理解的西方学说介绍到中国。当时他主编的《清议报》、《新民丛报》在中国内地洛阳纸贵,喜谈新学者几乎人手一编,梁启超的文章,影响了一代中国人。

在《东籍月旦》中,梁启超特别标出了日本学者浮田和民所著的《西洋上古史》与坪内雄藏所著的《上古史》。梁氏评价道:“二书皆佳。而浮田氏之作,尤为宏博。仅叙上古,而其卷帙之浩繁,举诸家全史之著,无有能及之者。而其叙事非好漫为冗长,盖于民族之变迁,社会之情状,政治之异同得失,必如是乃能言之详尽焉。希腊罗马之文明,为近世全世界文明所自出,学者欲知泰西民族立国之大原,固不可不注意于此。”在这里,可以看到梁启超对希腊罗马文明的重视程度,认为后者为“近世全世界文明所自出”。本此见解,梁氏遂写出了大量介绍希腊罗马历史与文化的文章。

梁启超

这其中包括了《亚里斯多德之政治学说》、《论希腊古代学术》、《斯巴达小志》、《雅典小史》等专门论述希腊罗马历史文化的文章。此外,在《中国史叙论》、《新史学》、《格致学沿革考略》、《生计学说沿革小史》等叙述各类专门学术的论著中也有对希腊罗马学说的介绍。总之,仿佛说起中国文化必先从上古三代讲起,梁启超对西方文明的引介,也时常言必称希腊罗马。

梁启超对希腊罗马历史文化的介绍,虽然所叙述者为泰西数千年前史事,但心中念念在兹的,依然为当时处于“过渡时代”中的中国。

如他介绍亚里斯多德对政体进行分类的学说,指出:“中国通行旧译,有所谓君主、民主、君民共主者,其名号稍悖于理论。”所以“今日而言政体,当删出亚氏所列贵族一项,惟存君主民主二者,而君主之中,复区为专制立宪两子目焉,斯为得矣。”可见他对亚里斯多德政治思想的评价,是以对当时政体之争甚为激烈的中国是否有参考借鉴为主要标准。

又如他在介绍斯巴达的历史时,发出这样的感慨:“吾更不解乎有人民四千百倍于斯巴达,土地两千百倍于斯巴达之一国,而乃不列于公法,不侪于人道,演说家引为腐败之例证,报纸上借为笑谈之词柄。举数千年来上下古今之历史,无此奇丑殊辱。”所言者便是当时国势衰微的中国。他称赞斯巴达的政治体制与教育方法,强调其与“军国民主义”甚为相合,能够在乱世当中鼓舞民气,驱除外患,这其实是在借他邦历史,浇自己心中块垒,希望中国也能够发愤图强,立足于世界。

值得注意的是,梁启超在当时对西学的引进,很多都是参考日本学者的相关论述,有些甚至是将其原著径直改写。所以他所叙述的希腊罗马历史文化,很大程度上都是日本学界的相关研究心得。在他身上,体现了“中学”、“东学”与“西学”之间错综复杂的关系。

步武文艺复兴之迹,振兴“国学”

近代中国遭遇巨大危机,不少人痛定思痛,将罪魁祸首直指中国历代思想学说,不是认为其落后愚昧,就是斥其沦为专制帝王之帮凶,反传统之声渐渐尘嚣直上。流风所及,不少中国人“尊西人若帝天,视西籍如神圣”,对于西学崇拜有加。黄节、邓实、马叙伦等人正是有感于这种情形,遂于1905年创办《国粹学报》,希望借此鼓吹“国学”,从而振衰起微,表彰旧学,同时激励民气,鼓吹民族主义。

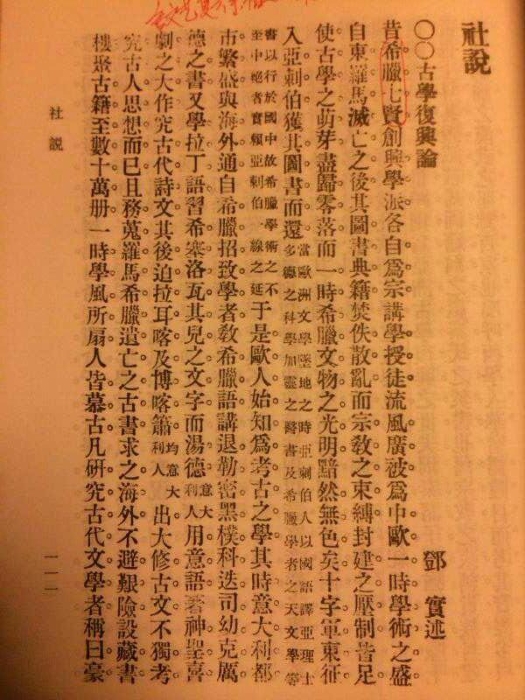

然晚清国粹派振兴国学的思路,很大程度上是借鉴西方文艺复兴的历史。在他们看来,后者正是重新阐扬了古代希腊罗马之学,所以致使文明焕然一新。因此“古学复兴”一词,遂为他们时常道及。

邓实在《古学复兴论》一文里谈到:“夫周秦诸子之出世,适当希腊学派兴盛之时。绳绳星球,一东一西,后先相映,如铜山崩而洛钟应,斯亦奇矣。”他认为,既然欧洲文艺复兴是通过重新抬出希腊罗马哲学来阐释新的时代精神,那么居今日而提倡中国的国粹,便应该将地位久被忽视贬低的先秦诸子重新挖掘,以此作为中国真正的“国学”。这就像文艺复兴时期学者借希腊罗马学说对抗教会统治一样,重拾诸子遗言,同样可以借之批判当时的满清统治。

在这里,希腊罗马学说被晚清国粹派诸人看作是可与先秦诸子相媲美之物,他们在一系列文章中论述前者,使得治中国传统学术之人得以了解西方古典学,后来不少力言中国传统文化价值者,多习惯于引用希腊罗马哲人之语,以示东海西海,心同理同。

这番“古学复兴”思潮,甚至被时人认为是推动了排满革命之成功。章太炎在民国建立之后追忆到:“近观罗马陨祀,国人复求上世文学数百岁,然后意大利兴。诸夏覆亦三百岁,自顾炎武、王夫之、全祖望、戴望、孙诒让之伦,先后述作,迄于余,然后得返旧物。”在他看来,推翻满清统治,乃是“光复”汉族河山,而清代以来治汉学者对中国古代学术之研究,就好比中世纪佛罗伦萨等地学人对希腊罗马文学的钩沉,直接促使国民心生感怀旧物,批判当下之志。

《国粹学报》上的古学复兴论,借文艺复兴表彰希腊学术的历史来表彰先秦诸子

所以当时与章太炎熟识的苏曼殊,便十分欣赏拜伦的《哀希腊》一诗,将后者对希腊抚今追昔之情,引为自己感叹大好河山沦为“异族”统治之恨,异代相逢,宛若知音。而章氏的学生鲁迅,同样对希腊罗马历史与文学极其关注。他曾撰写《斯巴达之魂》一文,慷慨激昂地歌颂斯巴达军队于温泉门抵御波斯入侵之战。后来他在《文化偏至论》与《破恶声论》等文章中,援引尼采《悲剧的诞生》等著作中的观点,对源自于希腊的“酒神文化”,强调个人自立、冲决网罗的浪漫主义思潮多有阐扬。

如何阐释希腊罗马?宣扬个性还是强调传统?

进入民国以后,出于对动荡时局强烈不满,各种文化思潮纷纷面世,通过对中西思想的反思与引进,以此解答每个人心中对时代的困惑。当其时,以北京大学为大本营的新文化派与以南京高等师范学校为大本营的学衡派,便在思想文化上针锋相对。而他们论述的主题当中,便包含了西方古典学。

在新文化运动中,周作人认为仅仅是提倡白话文,并不能打倒他眼中腐朽落后的传统文化,更应当进行“思想革命”,在文学领域提倡“人的文学”,即借文学表达人的个性,展现人的喜怒,叙写人的生活。

在《欧洲文学史》一书里,周作人认为:“言欧洲文学变迁,必溯源于希腊。虽种族时地,各有等差,情思发见,亦自殊别,唯人性本元,初无二致,希腊思想为世间法之代表。”所以“希腊尚美,以人体之美,归之于神。又重现世,故复以人生之乐归之。其言天地诸神,饮食起居,不殊于人,爱恨争斗,亦复无异。”

基于这样的认识,周作人在当时介绍了不少希腊的诗歌。特别是对女诗人萨福,周作人颇为欣赏。因此他考证其生平,翻译其诗作,认为萨福身为女流而能赋诗写作,不但文辞甚曼妙,而且体现对个性的追求。此外,周作人还介绍希腊的“哀歌”,翻译希腊的“情诗”,凡此种种,皆显示出他的文学志向,即通过对希腊文学的译介,强调文学作品应展现人之性情。顺带一提,到了1949年以后,周作人大量翻译希腊文学作品,其译文质量得到许多人认可。

早在美国留学期间,吴宓就对胡适等人大为不满,认为后者提倡白话,批判传统,罪莫大焉。他甫归国不久,便与志同道合者创办《学衡》杂志,扛起“昌明国粹,融化新知”的大旗,对抗北方的新文化派。

吴宓

吴宓虽然强调“昌明国粹”,但他在美国留学期间却是主修西洋文学,而对于中国传统学术,他的根底着实有限,因此经常陷于提倡有心而实行无力。所以他对中西文化的认识,很大程度上根植于乃师白璧德的观点。白氏深不满于启蒙运动以来的西方思想,强调回到千年以前中印西诸大哲著作里,从中寻找解决现代文明弊病之道。

因此学衡派也提倡西学,尤其是西方古典时代的学说。白璧德认为希腊罗马思想多能洞明规矩中节之道,因此值得表彰。与之相应,毕业于南京高师的缪凤林在《学衡》杂志上发表《希腊之精神》一文,论述希腊诸哲学说,认为其具有入世、谐和、中节、理智等特点,对比汲汲言利、日趋极端的现代人,堪称今日根治人心嚣嚷之“清凉散”。

与之相似,《学衡》杂志中刊登了不少关于希腊文化的文章。如吴宓翻译《希腊文学史》、景昌极与郭斌和翻译《柏拉图对话录》,向达与汤用彤等人译介亚里士多德《伦理学》。他们希望借此向中国人介绍“真正”的西学,进而认识到中西古代哲人皆有令人尊敬之处,使人们不再沉醉于胡适等人提倡的卢梭、杜威等晚近西洋“浅学”。

近代以来,西学东渐,西方古典学,正是在这样的背景下进入中国。不论是反躬自省,借彼邦之烛,照此土之幽,抑或是借酒浇愁,述六合之外,叹神州之衰,中国学人在对之介绍表彰之时,可以说真正难以忘情的,都是中国近代自己的文化发展。

述往事,思来者,如何将西方学术思想研究与本国具体文化情境结合,既不要变成孤芳自赏式的顾盼自雄,也不要沦为逃避现实的新式清谈,窃以为还有许多值得人们深思之处。