有清一代在学界涌现的弃宋明理学崇尚经典、历时乾嘉两朝达百年之久的乾嘉考据学(即汉学)与宋明程朱理学的关系是清代学术发展中一亮丽的风景线。而在清代学术流变的汉宋之争中桐城派始终都是一个不容忽视的群体,两次的汉宋之争高潮均与其有关,只是第一次在四库馆内始于姚鼐影响范围不大;第二次在道光年间,以方东树著文与江藩《国朝汉学师承记》相抗为代表,引起了学界的争辩波澜,从而掀起了清代汉宋之争的高潮。

清代汉学的源头可上溯至明未清初,到乾隆后渐兴起,成为学者指称清代学问的共识。清代汉学通过训诂、校释、辨伪辑佚等方法,全面系统的整理总结了中国古典文献。在经学、小学、史学等方面取得重大成就。而与其相对的宋学即程朱理学。《四库全书总目提要》中的《经部总纂》明确指出了经学中的汉宋两家,由此汉宋两家因冶学的方法不同渐成门户之见,互相攻讦,汉宋之争也由此拉开了序幕。

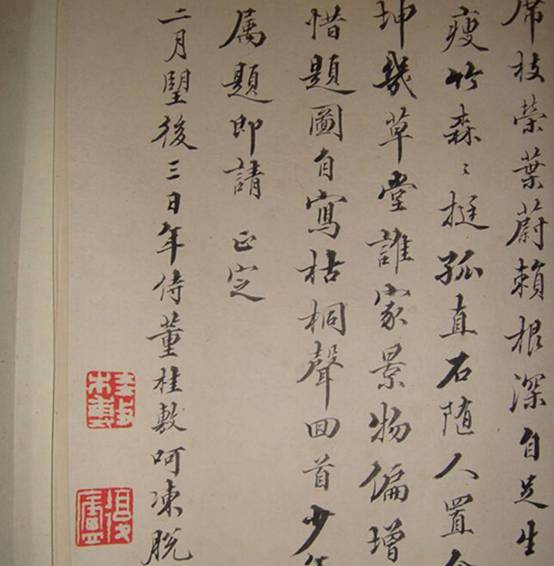

桐城派作为一个文学派别,在乾嘉汉学兴盛时与其分庭抗礼,坚定的维护理学,卷入了清代汉宋纷争之中,并在其中表现突出,扮演了重要的角色,延续了乾嘉理学命脉。桐城派为什么会与汉学家构怨,卷入“汉宋之争”的漩涡中呢?桐城派自其发展之初,其在学术宗尚上就将自己的命运与宋学紧密联结,与敌视宋学的汉学对立。而桐城派与汉学派有矛盾,主要因为它的学术选择。有些学者认为桐城派与汉学对抗是因为个人恩怨,即姚鼐欲拜戴震为师遭拒事件。姚鼐在二十五岁时于帝都结识了汉学界的领袖人物戴震,鉴于学术界的汉学盛况,年轻的姚鼐对汉学产生了兴趣,对戴氏欣慕不已。但当他郑重致信戴氏拜师时,却遭婉拒,这使姚氏颇为难堪。而之后他在四库馆内与汉学家们因辩驳遭到讥笑,更使他感到孤独与无奈,只好狼狈辞官归乡讲学。这些经历对姚鼐不无影响,所以在他的后半生作品中,我们都可看到他抨击汉学的激烈文词,甚至诅咒那些汉学大家“卒皆身灭嗣绝,此殆未可以为偶然也”。姚氏与其弟子们是否因为此视戴氏为仇人而与汉学派结怨,尚有待商榷。即使因此而产生隔膜,那我们也只能说这是事情的表面,学术上的对立才是桐城派卷入汉宋纷争的主要原因。

汉学与宋学水火不融是事实,而在“乾隆之初,惠、戴崛起,汉帜大张,畴昔以宋学鸣者,颇无颜色,时则有方苞者,名位略似斌、光地等,尊宋学,笃谨能躬行,而又好为文……以孔孟、韩、欧、程、朱以来之道统自任,而与当时所谓汉学家相轻”。由此可见桐城派是以“尊宋学”,“以道统自任”的一个文派。作为理学的追随者,自然与当时学术主流的汉学相对抗。再者桐城派的本身发展与“汉宋之争”也不无关联。萧一山先生就指出:“其(姚鼐)弟子以管同、梅曾亮、方东树、姚莹四人为最著,颇能影响于一时,于是桐城派之名益显,俨然足与当时之‘汉学’相抗矣。”与汉学相对抗的这种学术传统为其后学所继承,曾国藩就曾指出姚鼐晚年主讲书院四十余年,门下弟子颇多,其学流衍于江西、广西、湖南等地,越来越多的人归向桐城派,秉其为学宗旨尊宋抑汉;桐城派也在嘉道年间一步步走向中兴,渐成为一个成员广泛、影响区域日益扩大的全国性派别。而姚鼐讲学授徒时着力在学术上尊宋抑汉,训谕学生要以程朱为主,勿入汉学之列,其弟子突出地继承了其衣钵,虽在学术文学方面各有偏重,并因时代变化的格局而有所变化,但都不同程度的在学界掀起骇人心魄的波澜,使学术格局为之一变,对理学复兴之功不可忽视。

另外一个还应提及的原因是文坛上的分歧。清代文坛主要为古文与骈文两派。汉学派承清初实学之风并基于学术渊源,一般都轻视古文和文士,认为古文空疏而多喜骈文。汉学家们都是博学之士,而骈文贵在用典,自然契合其心意,所以其骈文创作成就斐然,像阮元、汪中、凌延堪、孔广森等骈文水平颇高。而桐城派是以崇尚唐宋八大家,以古文创作为正宗的文派,自然排斥骈文。对于汉学家斥韩欧之文为伪体,认为是“真无目而唾天矣!及观其推崇诸家,徒如屠酤记帐”。汉学派还薄视文士,认为文士无用,志趣卑微,见识浅薄,这自然为桐城派文人所气愤。所以桐城派出于维护自身利益,也必在辞章方面与汉学派争夺文章正宗地位。这也是二者于汉宋问题产生分歧的一个原因。

19世纪后,清朝国力日弱,社会弊端日现,而与训诂考据自居的汉学家们提不出切实有效的治国安邦之策,越来越受到学界的批判。桐城派与汉学有着较深的渊源,而姚门弟子在嘉道时期秉其师姚鼐崇宋抑汉观点,以维护道统为己任,在对汉学末流的批判上不遗余力,大胆、全面地揭露了其弊端,在这股批判潮流中发挥了主力军的作用。其中以方东树的《汉学商兑》为代表,把批判推向了高潮。综合来看,此时桐城派学者对汉学的挞伐主要集中在以下几方面:

斥责汉学离经叛道

汉宋两派长期纷争对立,一个重要的原因就是在共同崇信周公孔孟圣贤时,潜移默化中形成了一种评价各学派的标准,即是否承接了圣人的统绪。汉宋双方相争的焦点也就集中在谁是直承孔孟的正统上。

汉学诸儒对宋学家们异口同声地强调程朱才是“圣学”、是直接孔孟的正统大有怀疑。他们对孔门心传十六字决“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,以及《大学》,《中庸》用确凿的证据进行了论证,指出它们并不具有权威性,并在此基础上,将考据训诂之学追溯到周孔,认为“昔唐虞典谟,首称稽古;姬公尔雅,训诂具备……汉儒说经,遵守家法,诂训传笺,不失先民之旨”,训诂之学才是承接孔孟的正统。

桐城派学者出于卫道的目的,指责汉学是离经叛道之学,舍圣人之经以曲从郑氏,不衷于道而惟郑之从,认为乾嘉间学者崇尚考证,专求训诂名物之微,名曰汉学,穿鑿破碎,有害大道,名为治经,实足以乱经;其离经畔道过于杨、墨、佛老,而汉学家都是“小儒俗学专以一已私说欺世取名,假博闻多识以自文其不肖之怀者”。因此,桐城派学者们认为汉学有害于世教学本,诋毁先儒,疾宋学如世警,最为祸害人心世道。

挞伐汉学空疏无用

自汉学兴起后,汉学大家们就一再批评程朱理学,认为理学空疏无用。但随着社会情况的突变及学术本身内部发展规律的变化,汉学末流的弊病越来越突显,尤其是他们只顾埋头繁琐的考据训诂中忽视个人身心修养,对现实不多关注,渐渐忽视了学术的有用性,成为在其他学派看来于身于国都无实无用的空疏之学。个别人还把社会的剧变、国运的衰落归结在汉学家头上。

姚门弟子十分清醒地看到了汉学无实无用、败坏社会风气的弊端。方东树尖锐地斥责汉学家:“毕世治经无一言几于道,无一念及于用”,脱离实际,对道德、政治都毫无价值可言,虽是实事求是地研究,但是虚的极致,无关经世致用。因而姚门弟子讥汉学为“如夏鼎、商彝无适于用” ,不以躬行实践为事,只专注于故纸堆训诂考证,最后致力追求的只是利禄罢了。

桐城派学者认为汉学不仅无实无用,还认为汉学导致了社会风气的日益败坏。姚莹认为:“四库馆启,始以教人读书,文其疏陋,继乃大破藩篱,裂冠毁冕,一二元老倡之于上,天下之士靡然厌其所习之,常日事亲异射利争名以为捷径。复有所谓汉学者拾贾孔子之余波,研郑、许之遗说,鑽磨雕琢,自以为游夏之徙,其于孔子之道复背道而驰,人心陷溺极矣!于是上自公卿,下至州邑,依然不出功利刑名之见,刚愎者或贪婪而无忌;阴柔者惟逢迎以保禄,孝弟忠信礼义廉耻之防荡然无复存者”。即汉学兴起,使士林风气为之改变,追逐名利,“人心陷溺”,导致整个社会自上而下一片颓废景象,人心风俗日益衰败,人们弃礼义廉耻于不顾,从而使外国侵略者有机可乘,侵侮中国。虽然人心、风俗、学术、世运存在一定的相关联系,学术的命运也与社会形势息息相关,但把社会风俗日坏、人心陷溺乃至外夷入侵都看成是学术的问题,则不免有失偏颇。桐城派学者对汉学在不能教化风俗人心、经邦济国上的批评虽有时夸大其词,言词激烈,但也反映出汉学在当时对风俗人心的影响及当时学界对汉学在此方面的态度。

批判汉学家的泥古株守之弊

汉学家普遍尊信汉儒尤崇许、郑,认为汉儒说经实事求是,去古未远最接近圣人大义,所以治经尊汉儒,过分崇信乃至后来到了迷信地步,认为“凡古必真,凡汉皆好”,即使汉儒有误的地方,也曲解附会,设法修饰。汉学这种泥古之弊、墨守汉儒传注的风气愈演愈烈,遭到了学界的斥责。桐城派学者也是集矢于此攻击汉学。方东树认为汉学家:“辄言其时去古未远,或其人相及,其地相近,执此以为确据,而不知事之有无当断之以理,不在年代之近远、人地之亲疏”。对于汉学家的泥古,梅曾亮言:“朴学之士,好是古而非今,不能通知文字升降之源,不根者揽其词,昧没其终始。” 他讥笑汉学家一味的厚古薄今,乃至不知文字词的来源,对其茫然无措。

对于汉学家专守一师对许、郑的盲目崇信,陈用光批评道:“儒者学古以其自得义理,兼所目验事实,参互考订归于一,是必欲于前人成说一字不敢移易,是令人所嗤为应声虫者也。”对汉学家株守汉儒之说不敢越雷池半步的作法,讥其为“应声虫”。吴敏树也尖锐地批评汉学家:“专家一师之陋,以自名其学,反以矜异于人,其为说愈益支离膠固昏塞,逮死而不悟”。

汉学家不仅泥古株守弊端百露,而且还造成了很深的门户之见。他们大肆诋毁程朱讥讽崇朱者,欲把宋学拒之清代学术之列。对此方东树的态度颇为坚决,言词激烈地进行了反驳,认为他们主张门户,实为肆无忌惮攻击宋儒为功,并斥责惠栋、江蕃门户习气之私太甚,非天下之至蔽者,断不若是之辀。姚莹认为汉学家往往挟门户之见,诋毁性命之学空疏无据,极淹博却为益于人心学术者太少。方东树更认为顾、黄二人开了祸端,流毒深远,汉学家倾败正道,簧鼓士心,不仅使邪说流布于学界,世学倾衰,而且“以其讲学标榜门户分争为害于家国。”

辩驳汉学理义“存乎典章制度”之说

汉、宋学虽同属经学,但二者在治经求道的途径上侧重点不同。宋学家偏重于义理,汉学家则主张由训诂求经义明,普遍认为只要训诂考据精详那经义就自见。所以戴震等认为义理由训诂而明,只要通训诂,那“训诂明而后知义理之趣”。

对此宋学家给予严厉反击,方东树批评了戴氏所言,认为“训诂不得义理之真,致误解古经,实多有之……诸儒释经解字,纷纭百端”,训诂并不能真正得到经之大义,单纯的文字训诂有时还导致错误的理解,不仅得不到圣人大义,可能去圣更远,而且他们训诂的结论常会冲突。再者,汉学家由训诂而求经义通常是得小失大,得粗失精,“争持于一字半句间,往往逐其末而失其本”,失去了圣人大义这个“本”。汉学家专与宋儒为敌,“学问不过是取汉儒破碎之学加以穿凿而已”,是希望由训诂而明义理的汉学家的初衷背道而驰的,甚至有些考据家言穷经,但只考订字句,不求大义,让人叹息、无奈。

斥责考据害文

桐城派姚鼐提出义理、考证、文章三者不可偏废的散文创作理论,概括了文章各方面的因素,其中有试图矫正汉学家以考据为重的偏颇的意思。他的这个兼收理论是在汉学兴起、排斥贬低古文、学界从事古文创作极少的情况下于惆怅中力挺古文提出的。他力赞古文空灵,贬低考据之过实,将考据拉入古文,是向汉学家表明古文可以涵容考证来让本身更加充实,但不可过分重视考据,否则害文。

嘉道时期的桐城派学者生活在考据之风日益衰败之际,汉学末流的弊端日益突显成为学界攻击批判的集矢之地,所以他们有些人看到此时考据对古文的不利之处,认为汉学家专事考据训诂,则事空文而鲜实用,惧用,不仅堵塞心智思维,且为文之词气势不足,所以应严格辨别考据与古文,以考据入文不仅不能载道且使古文不能适用,无益于世用。

汉宋之争贯穿清代学术史,嘉庆后二者的争斗转向激烈,并以江、方两人对垒之著的刊行而达到顶峰。通过以上分析可知,嘉道时期桐城派学者在这场争辩中全面系统地揭露了汉学流弊,尤以方东树言辞激烈、有理有节,立场坚定。但我们也看到在争辩中出于卫道的心态,他们有时缺乏理性的分析,攻击有失偏颇。尽管如此,他们在这一时期批判汉学末弊的高潮中,高声呐喊、力揭汉弊、维护程朱,顺应了学术发展的大势,对晚清理学“复兴”之苗的萌芽浇了及时之水。

参考文献:

1、钱穆:《中国近三百年学术史》,北京:商务印书馆,1997年。

2、姚鼐:《惜抱轩全集》,北京:中国书店出版社,1991年。

3、方东树:《仪卫轩文集》,同治七年刻本。

4、姚莹:《中复堂全集·东溟文集》,沈云龙编《近代中国史料丛刊续编》第六辑),台北:文海出版社,1974年。

声明:凯风文化版权所有,转载请注明出处。

智见往期:《清初亲王吴克善的“女人路线”》