来了!《断背山》同系列小说集国内首次出齐

来了!《断背山》同系列小说集国内首次出齐

天下网商 · 2020-12-18 来源:腾讯网文化

今年夏天,我们推出了美国文坛重量级作家安妮·普鲁的55万字长篇小说《树民》。进入冬季,普鲁的又两部重要作品——“怀俄明故事”系列之二《恶土》、之三《随遇而安》如约而来,这也是她最负盛名的“怀俄明故事”短篇小说集《断背山》《恶土》《随遇而安》在国内首次出齐。

与《断背山》一样,两本新书中的故事都发生在怀俄明。这个对国内读者来说相当陌生的地方,随着李安把《断背山》搬上大银幕,变得熟悉而亲切起来。

“恩尼斯与杰克,几只狗、几匹马、几头驴,加上一千头母绵羊与小羊,在小路上如脏水流过木头,一路向上走到高海拔无林区,迎接他们的是大片开花的鲜草地以及片刻不歇止的疾风。”

正如《断背山》只属于怀俄明,《恶土》和《随遇而安》里的故事也只会发生在广袤蛮荒、狂暴无常的西部大地。这里的人们把自己活成了传说,民间传说中的精怪却溜进了现实,虚幻与现实的边界被西部飓风撕裂,使一切皆成为可能。

安妮·普鲁以奇绝的想象力、集黑暗与幽默一体的叙事,辅以浓浓人情味,创造出一个迥异于其他文学作品的西部世界。她的文字总能带来惊喜、让人眩晕,不经意间击中内心深处最柔软的地方。

恩尼斯和杰克的故事结束了,更多人的故事才刚刚开始……

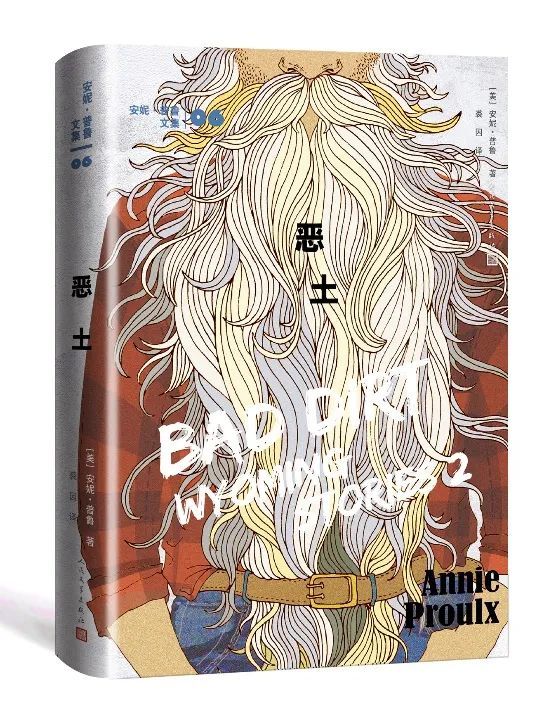

《恶土》

“怀俄明故事”系列之二《恶土》共收录短篇小说十一篇,均以怀俄明州为背景。安妮·普鲁以奇绝的想象力,创造出一个迥异于其他文学作品的西部世界。在这里,自然的威力压倒一切,传说的力量胜过现实,好人难有好报,期待往往落空。生长于此的人们总是想要逃离,却又难以抗拒家园的吸引。他们的人生化为一个个黑色幽默的故事,其荒诞程度只比现实生活多一分。

(美)安妮·普鲁 著,裘因 译,人民文学出版社2020年11月

《恶土》篇目

地狱口 / 重现印第安战争 / 杯中物之效应 / 耶稣会选哪种家具 / 古老的獾的游戏 / 从树林中爬出来的人 / 竞赛 / 沃姆萨特的狼 / 用热澡盆的夏天 / 倒垃圾 / 佛罗里达的租赁业

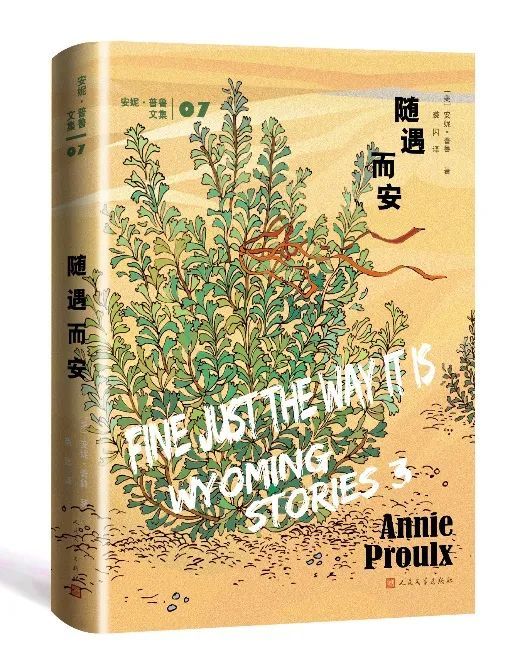

《随遇而安》

“怀俄明故事”系列之三《随遇而安》共收录短篇小说九篇,均以怀俄明州为背景。书中人物在某种意义上可以算作先行者,他们告别或辉煌或不堪的过去,来到这片蛮荒之地,寻求另一种人生。借助神话传说的力量,安妮·普鲁将这些男人和女人的人生变成了小说,带给读者无尽的惊叹。

(美)安妮·普鲁 著,裘因 译,人民文学出版社2020年11月

《随遇而安》篇目

有家的男人 / 我一直热爱这地方 / 那些古老的牛仔歌曲 / 三齿蒿小弟 / 分水岭 / 一个血迹斑斑、滑溜溜的大碗 / 沼泽地的不幸 / 驴的证词 / 壕沟里的驽马

《三齿蒿小弟》节选

裘因 译

有些人认为,飞机、船只、长距离的游泳者和漂浮的球形救生器在百慕大三角海域消失是种独特的现象,他们不知道,当怀俄明还没有正式成为美国的一个州时,在本·霍拉戴驿道的红沙漠地段,也有一些莫名其妙的失踪事件。

历史学家们说,内战刚过,霍拉戴就向美国邮局这一驿道收入的主要来源提出了申请,要求允许他将路线向南移五十英里接上大陆驿道。他说北边的加利福尼亚—俄勒冈—摩门的驿道最近经常出现凶猛的、无法制止的印第安人的袭击,威胁到马车夫、旅客、驿站上的电报操作员、中转站的铁匠、喂骡马的人和厨子的生命,甚至威胁马匹和昂贵的黑色康科德马车(尽管其中大多数实际上是红色鲁珀特的破车)。除了一些精彩地叙述印第安人残忍袭击的信件之外,他还给华盛顿寄去了受损或丢失的商品和设备的清单:一杆夏普牌的来复枪、面粉、马匹、马具、门、十五吨干草、公牛、骡子、未阉割的公牛、烧掉的粮食、偷掉的玉米、损坏的家具、被烧掉的驿站本身以及里面的谷仓、货棚、电报室、打破的瓷器,还有窗户。尽管那杆来复枪当时是靠在公共厕所的墙上,被风吹倒在地,埋进了沙土,他的主人才从厕所里出来,或者那些碗碟是在一次激烈的射击比赛中碎裂的,或者驿站的马车受到的损害是因为那些冻得哆哆嗦嗦的旅客在车上焚烧同车运送的政府文件而造成的。他对那些官僚机构的习性了如指掌。华盛顿邮局的官员们看到那些令人毛骨悚然的新闻后,同意改变路线,为那个驿道王省下了在当时说来是很重要的一大笔钱,而他本人,却根据他得到的内部情报,准备等到联合太平洋铁路公司找到足够的铁锨和爱尔兰人,开始建筑横跨大陆的铁路时,就将驿道卖掉。

然而,被霍拉戴描写得如此恐怖的印第安人的袭击,仅仅是一次没有打起来的苏人战事,这次战役之所以没打成,是因为只有一方出现了。那些生气的印第安人为了能在这次行动中捞点什么,拿走了电线杆下面地上的一卷铜丝,那是一个着急去酒吧的架线工落在那里的。他们把它运回营地,做成了手镯和项链。这种首饰戴了几天之后,大多数作战人员身上都长出了疹子,直到R.辛医生猜到了那些电线的坏处,叫人们将剩余的电线和所有的手镯和耳环都埋了,才解除了他们的痛苦。在这里我还不能详细地叙述这位医务人员怎么会来到苏人中间的。此后不久,旅客们开始在桑迪斯库尔站附近地区失踪了,不过,从表面上看,此事同路线的变化和铜线事件没有联系。

桑迪斯库尔站的站长是比尔·弗,助手是他的妻子米兹帕。电报员在一旁的小木屋里敲他的键。弗夫妇已经结婚七年,但是没有孩子。在那多子女的时代,这种状况让两人都很伤心。为了这事儿,米兹帕有点精神失常。她用比尔的一件很好的衬衣去过路的移民货车上换了一只小猪,给它裹上婴儿服,用一只装上了奶嘴的瓶子给它喂奶。这只瓶子曾经装过威尔菲的马搽剂和西班牙的镇痛剂,现在却盛着弗家那头不幸的奶牛的奶。那头奶牛是牧场的公牛、偷牛贼、围牛的牛仔们的目标,它大部分时间都躲在附近的山洞里。有一天,那只小猪崽在婴儿服的褶边上绊了一跤,被一只金色的老鹰叼走了。充满了失落感的弗太太,用她丈夫的另一件衬衣去过路的移民货车上换了一只小鸡。她没有重犯婴儿服的错误,而是给它准备了一件轻薄的紧身皮上衣和一顶帽子。这顶帽子起到了眼罩的作用,那只不幸的小鸡根本没看到一小时以后将它抓走的郊狼。

悲痛至极的米兹帕·弗,承受着孤独给她带来的痛苦,把接下来的关怀投向不是动物的一丛三齿蒿上,在暮色中,它看上去像一个孩子,可怜兮兮地往上伸着双手,似乎要人把它从地上抱起来似的。这一丛三齿蒿成了这个孤独的女人的宠儿。她觉得它散发出一种迷人的香味,让人想起松树林和柠檬味。她每天私下给它浇一勺水(里面加了牛奶),高兴地看着它快快地生长,完全不顾每次去她心爱的植物那里时,她那双旧莫卡辛鞋上都会扎满仙人掌的细刺。起初,她丈夫只是远远地看着,讥讽地嘟哝着,然后他自己也接受了这种幻想,把所有的青草和可能从那丛心爱的草本植物那里偷走养分的入侵植物全拔掉。米兹帕在三齿蒿丛的中心系了一根红色彩带。它就更像一个伸出双臂的小孩儿,即使阳光将那随风飘扬的彩带变成粉色,然后是脏兮兮的白色时都是如此。

物换星移,那三齿蒿丛得到了小猪、小鸡和一些婴儿都得不到的培育和照料,长得飞快,因为米兹帕喜欢将肉卤和肉汁拌在给它浇灌的水里。现在,在暮色中,它看上去像一个大人,听到举手的命令,将双手高高举起。在冬天的雪地里,它散发着喜庆的光芒。旅客们发现它是梅迪辛布和桑迪斯库尔之间的那条荒凉的沙漠地带里最大的一个三齿蒿丛。对于那些逃兵来说,它成了一个地标。比尔·弗手里抓着一把土豆锄,朝土豆上敲了一下,宣布,他觉得,他要出去把他们三齿蒿小弟附近的仙人掌全锄掉。

就在比尔·弗打算开辟一条平整的小路通向并围绕三齿蒿小弟之时,驿站附近牧场的马变得稀少起来。过去弗家和当地的牧场主一直能找到一些野马,经过几个阶段,包括把钢栓系在门鬃上,有计划地鞭打,然后让一个脊椎还没给压成实心连杆的年轻驯马师短时间地、残忍地骑上几次。人们就认为这些马已经训练好了,可以拉驿站马车或让人骑了。现在,这些野马似乎转到其他的某个牧场去了。比尔·弗归罪于当时严重的旱灾。

“在别的什么地方找到了水潭。”他说。

一队移民在驿站附近扎营过夜,黎明时,队长使劲地敲弗家的门,要知道他们的一些公牛去哪里了。

“要上路了。”他说,他戴着一顶帽檐下垂的帽子,一副破眼镜,满脸的胡子,那八字须有一只死松鼠那么大,脸几乎看不见。他的手深深地插在外衣口袋里,比尔·弗想,这可不是好迹象,他曾见过几具手插在外衣口袋里的尸体。

“我没看见你们的牛,”他说,“这里是换马的驿站。”说着,他指了一下畜栏,那里有二十多匹尾巴像扫把那样的马在晒清晨的太阳,“我们没有牛拉的车。”

“都是很好的有斑点的牛,同一品种的六头。”队长用一种威胁的、低沉的声音说。

这时,比尔·弗感到有点好奇了。他同那个大胡子一起去了前一天晚上将牛放出去的地方。牛蹄印表明,这些动物曾在附近放牧,吃那些稀疏的禾草。他们跟着那些足迹走,搜索范围很大,但是找不到那些牛走的路线,因为那细沙地变成了光秃秃的岩石,上面是不留足迹的。那一星期的晚些时候,那队不高兴的移民被迫从哈雷克堡的小商贩那里买了一批品种混杂的公牛,那个商人干的买卖是低价将精疲力竭的牲口买进,把它们喂好了,然后高价卖给需要的人。

“很可能是印第安人抓走了你们的牲口,”那个小商贩说,“他们会用艾草秆将足印抹掉,让你们无法找到,然后他们长出了翅膀,飞到南方去了。”

站上的电报操作员总是要守安息日。他吃过艾草榛鸡加玫瑰山楂酱的午饭以后,下午出去散步,却就此没有回来。这件事很严重,到了周三,比尔·弗不得不骑马去罗林斯,要求派个人来顶替“那个跑掉了的、恪守《圣经》、眼珠突出的、该死的老鳄龟”。那个来顶替的人,是从前街酒吧里拉来的。他是个地道的酒鬼,早晨,他从他的前任的《圣经》上撕纸来点火,一个星期吃一只叉角羚,在一口从来不洗的长柄平底煎锅里烤肉。

“把那些骨头给我。”米兹帕说,她喜欢将肉末和啃过的骨头埋在三齿蒿小弟附近的土里。

“请吧,”他说着,将软骨和蹄筋刮到他用来做桌布的报纸里,裹了起来,“去做汤料,是吗?”

哈雷克堡的两个士兵同弗夫妇一起吃了顿饭,夜里就睡在三齿蒿丛中。早上,他们的空铺盖部分埋在细沙里,是瘪的,那两个人的马鞍还放在那里当枕头,他们的鞍辔还套在三齿蒿上。士兵本人却不见了,显然是两个逃兵,骑着无鞍马跑了。风将他们所有的踪迹都抹去了。米兹帕用那些铺盖做成了漂亮的被子,在那粗糙的布上贴上了黑色条纹和黄色圆圈构成的悦目的图案。

也许是光线造成的幻觉,或者是窗玻璃的质量太差,像眼泪一样波动、扭曲,但是,米兹帕在用洗碗布冲洗盘子时,往外看了一下,觉得她看见那三齿蒿的胳膊不是往上举的,而是叉在腰里,似乎拿着一根占卜的探水杖。她担心有哪只桀骜不驯的雄鹿想要试试它的鹿角,把三齿蒿丛的枝条折断了,就走到门口去看个仔细。那胳膊又高高地举起,在风中挥动。

凯风网微博

凯风网微博