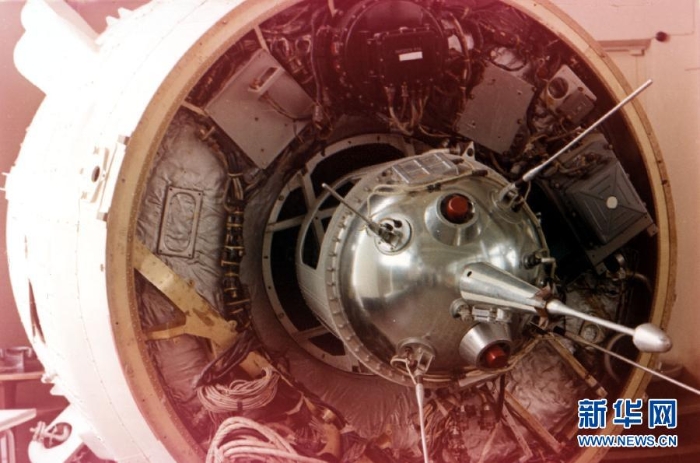

这是前苏联制造的“月球2号”月球探测器。1959年,苏联研制的“月球2号”探测器在月球硬着陆坠毁,成为第一个撞击月球表面的人造飞行器。新华社发

在漫长的岁月中,人类零距离触摸月球的脚步缓慢而艰难。

从1958年美国和苏联先后启动探月计划开始,世界发达国家和航天大国都先后开展了多种类型的深空探测活动。

1969年7月20日,人类迎来了航天史上的重要一刻。美国宇航员阿姆斯特朗和他的同伴奥尔德林成功登上了月球。中华民族自古就对探月充满好奇,创作出嫦娥奔月的“飞天”神话。如今,上天揽月已不再是仰望星空时的梦想。

12月2日凌晨,中国“嫦娥”探测器将与“玉兔”月球车相拥,从月亮城——西昌卫星发射中心腾空而起开启奔月、登月、巡月之旅。

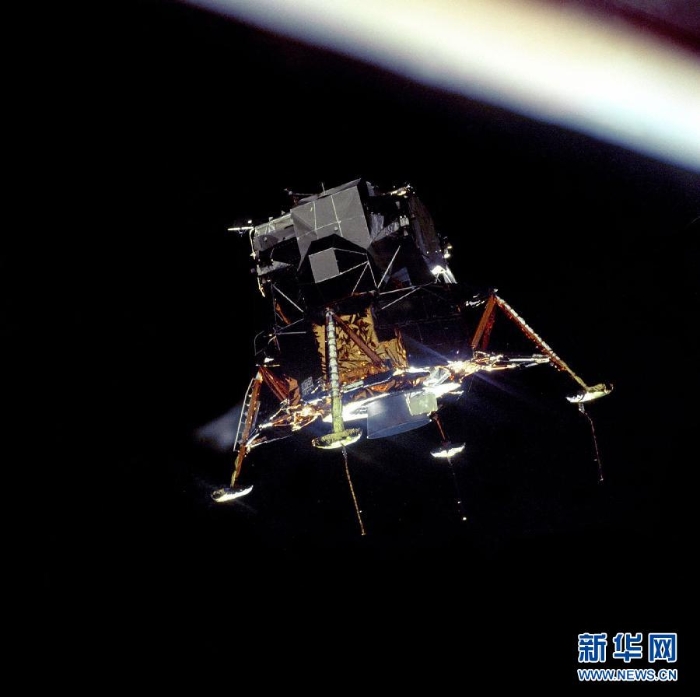

这张2004年7月19日美国航天局提供的资料照片显示,1969年7月20日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林乘坐的“阿波罗”11号宇宙飞船登月舱准备在月球登陆的瞬间。这张照片是由他们的同伴柯林斯在月球上空透过指令舱窗口拍摄的。新华社发

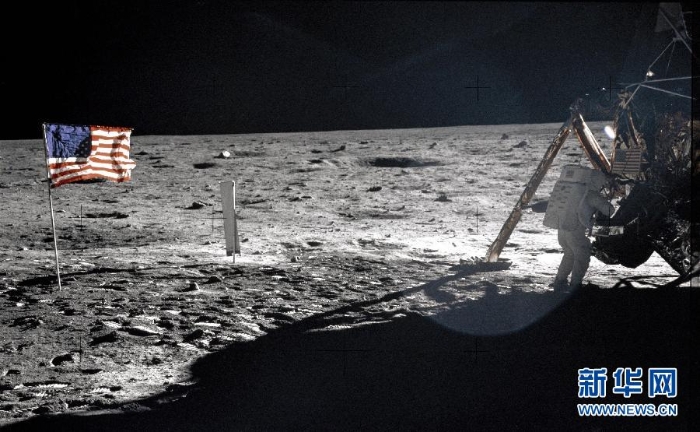

这张美国航天局提供的资料照片显示,1969年7月20日,“阿波罗”11号宇宙飞船指令长阿姆斯特朗站在月球表面上。 新华社发

这是1969年7月20日,美国“阿波罗”11号宇航员奥尔德林站在月球上,他头盔上反射出拍摄这张照片的宇航员阿姆斯特朗。新华社/路透

这张摄于1969年7月20日的资料照片显示美国宇航员阿姆斯特朗在月球表面留下右脚脚印。 新华社发

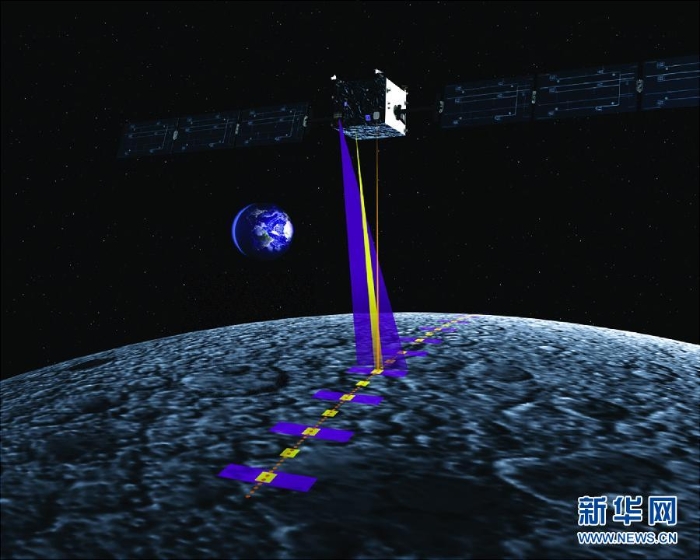

这是欧洲航天局发布的月球探测器“智能1号”探测月球表面的示意图。

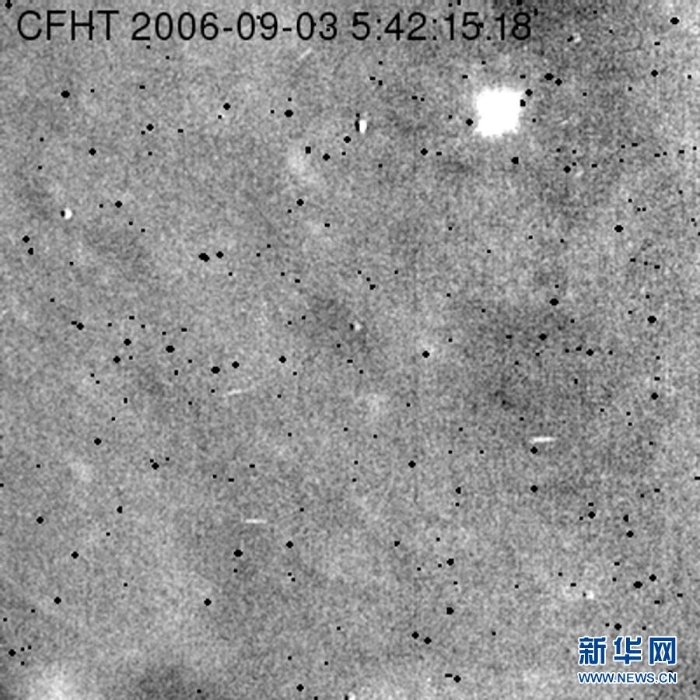

2003年9月27日,欧洲成功发射了它的第一颗月球探测器——“智能1号”,标志着欧洲探月活动正式开始。“智能1号”2005年3月进入预定的环月轨道,2006年9月3日撞击月球优湖地区,在此期间取得了丰富的科学成果。新华社发

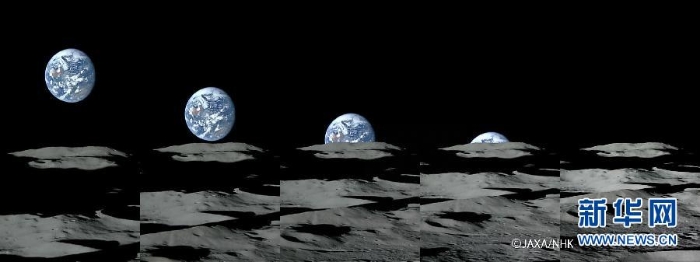

这张拼版照片显示的是日本“月亮女神”卫星上的高清晰度影像拍摄系统2007年11月7日拍摄的地球从月球南极附近缓慢下落的图像。

日本“月亮女神”绕月探测卫星于2007年9月14日发射成功。这是日本国产主力火箭发射服务移交给民间企业后的第一次发射,这次成功标志日本航天事业步入新时代。新华社发

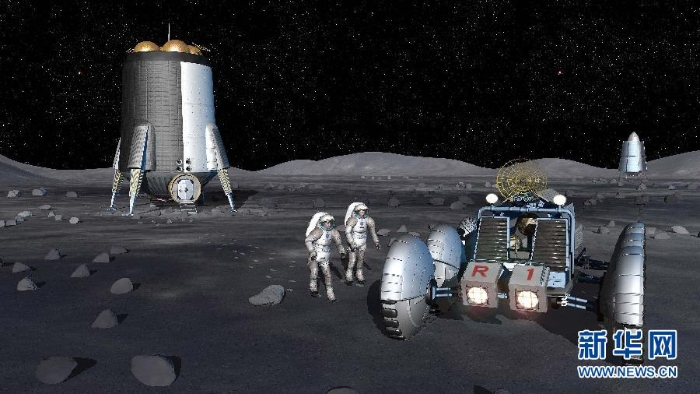

2006年12月4日,美国宇航局对外公布“重返月球”计划,其核心目标是在月球上建立永久基地,并以此为跳板,为人类登陆火星甚至探索更遥远的太空做准备。这是美国宇航局公布的“重返月球”计划中可能进行的科学活动效果图。新华社发

2006年9月3日,欧洲月球探测器“智能1号”成功撞击月球。这张欧洲航天局公布的红外图像显示的是“智能1号”探测器击中月球时的情景(图像上方的白点)。新华社发

这张2013年5月21日在美国费城上空拍摄的照片显示,一架飞机从月球前飞过。 新华社/美联

这张美国航天局2011年9月7日公布的图片显示的是月球北极地区。图片由月球勘测轨道飞行器拍摄。 新华社发

根据中国探月工程总体规划,2020年前,中国月球探测工程以无人探测为主,属人类探月三阶段中的“探”、分“绕”、“落”、“回”三个步骤实施,分别实现绕月探测、月面软着陆探测与月面巡视勘察、采样返回等目标。

“嫦娥一号”:即中国探月工程一期,2004年——2007年研制和发射中国首颗月球探测卫星,实施绕月探测。这一步主要任务是:研制和发射月球探测卫星;突破绕月探测关键技术,对月球地形地幔、部分元素及物质成分、月壤特性、地月空间环境等进行全球性、整体性与综合性的探测;初步建立中国月球探测航天工程系统。

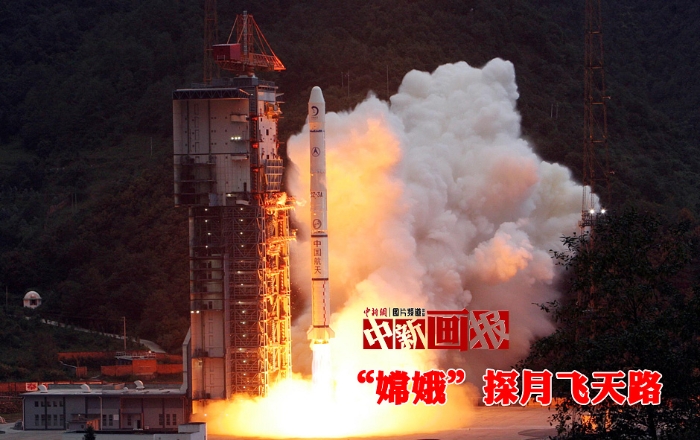

图为2007年10月24日18时05分,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭将“嫦娥一号”卫星成功送入太空。中新社发 孙自法摄

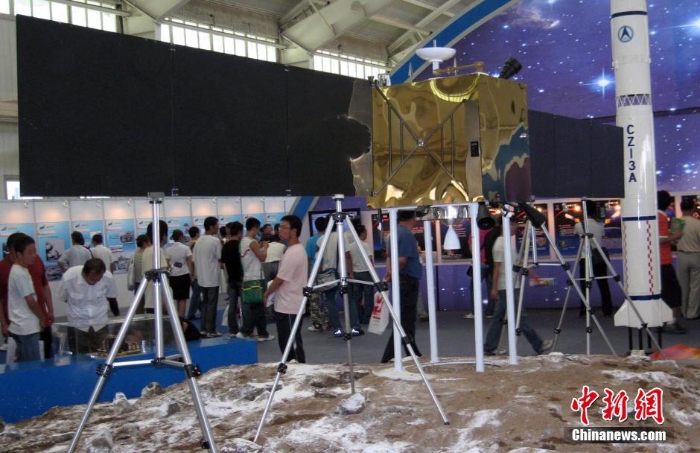

图为2007年9月4日,在沈阳开幕的第六届中国国际装备制造业博览会暨航空航天配套零部件展览会上,即将探月的中国第一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”首次展出。中新社发沈殿成 摄

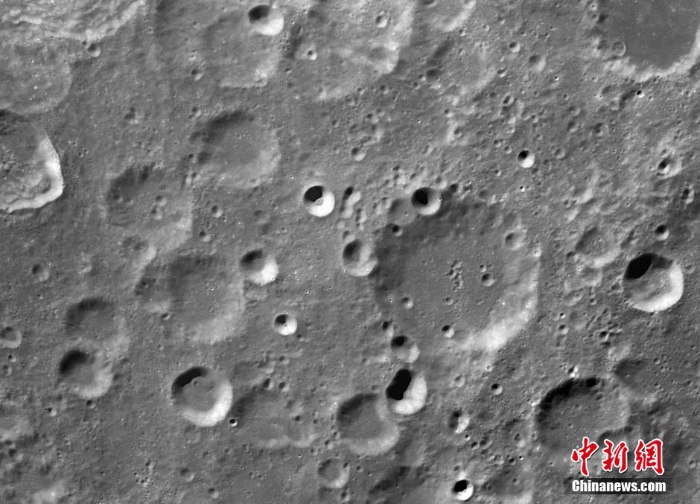

图为2007年11月26日,中国国家航天局正式发布“嫦娥一号”卫星所拍摄的首幅月面照片。(照片局部)中新社发 嫦娥一号 摄

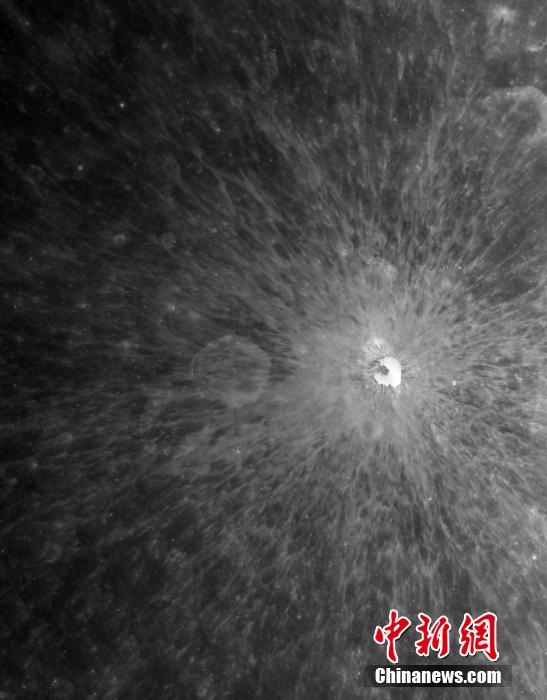

图为2007年12月11日,中国国家航天局首次公布中国发射的“嫦娥一号”卫星拍摄的月球背面部分区域影像图。图为月球背面的一个撞击坑。中新社发嫦娥一号 摄

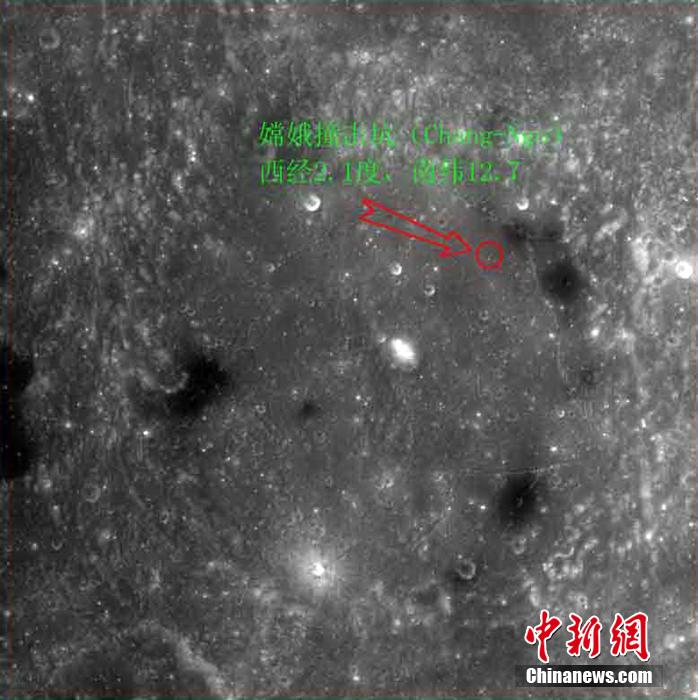

2007年12月11日,中国国家航天局发布的由“嫦娥一号”卫星11月26日获取的6轨立体相机数据拼接而成的“嫦娥撞击坑”。图为嫦娥撞击坑所在的阿尔芬萨斯撞击坑。以嫦娥命名的撞击坑(箭头所指)位于阿尔芬萨斯撞击坑坑底北偏东区域,为宽约1公里、长约3公里的凹陷形貌,月面地理坐标为西经2.1度,南纬12.7度。中新社发嫦娥一号 摄

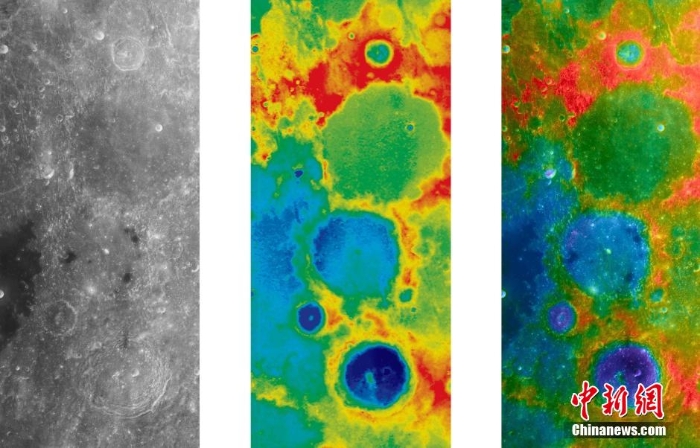

图为2007年12月11日,中国国家航天局发布的由“嫦娥一号”卫星11月26日获取的6轨立体相机数据拼接而成的“嫦娥撞击坑”。图幅位于月表西经6.9度到东经0.8度,南纬20.5度到南纬2.7度范围,幅宽约234公里,高约543公里。最上部为托勒密撞击坑,中间为阿尔芬萨斯撞击坑,下部为阿尔扎赫撞击坑。以嫦娥命名的嫦娥撞击坑位于阿尔芬萨斯撞击坑坑底北偏东区域,为宽约1公里、长约3公里的凹陷形貌,月面地理坐标为西经2.1度,南纬12.7度。左为正射影像图。中为数字高程模型图。右为色彩编码地形图。中新社发嫦娥一号 摄

“嫦娥二号”:是以嫦娥一号卫星的备份星为基础进行研制的,其主要任务是为探月工程二期进行前期工程验证和探测,是二期的“探路者”。

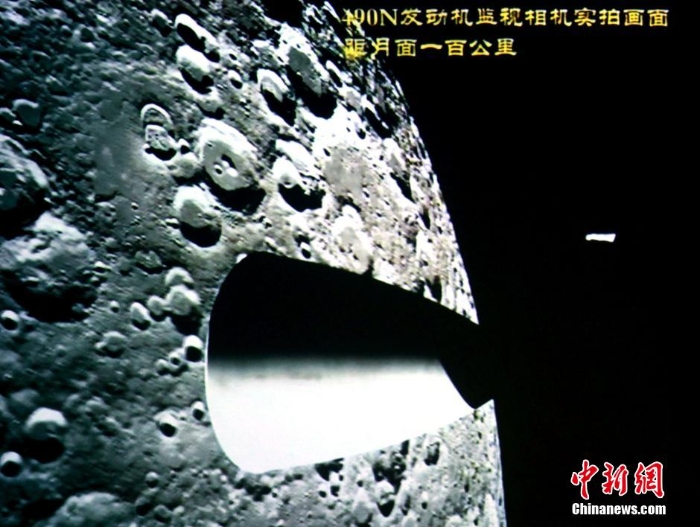

图为2010年11月12日,承担“嫦娥二号”卫星3台监视相机和1台降落相机研制任务的北京空间机电研究所举行“嫦娥二号”卫星微小相机产品推介会称,这4台微小相机随“嫦娥二号”卫星在太空运行过程中,均拍摄到清晰的图像。图为会上播放“嫦娥二号”490N发动机监视相机在太空工作的画面。中新社发孙自法 摄

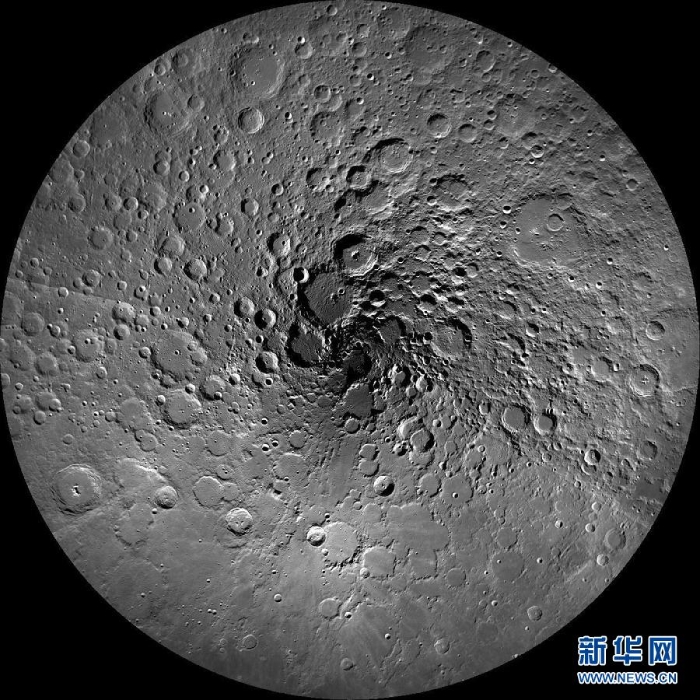

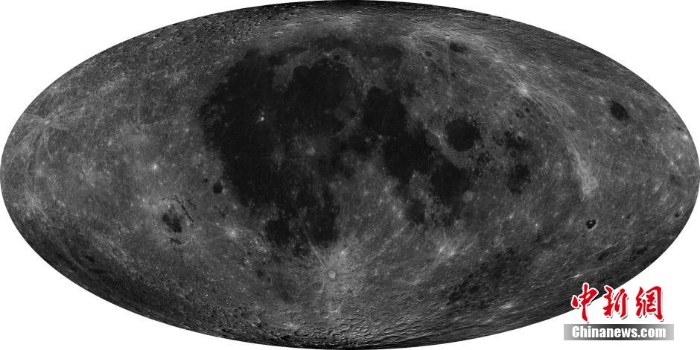

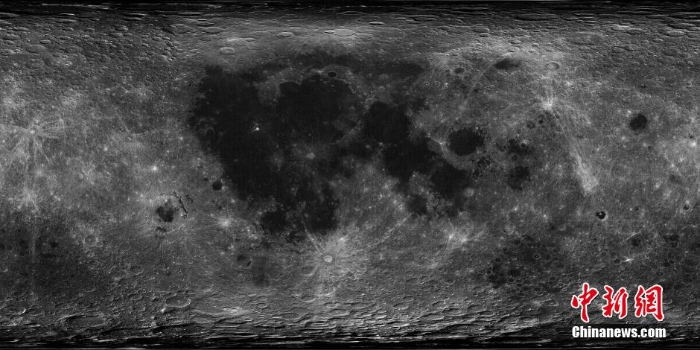

2012年2月6日,中国国家国防科技工业局在北京发布“嫦娥二号”月球探测器获得的7米分辨率全月球影像图。制作完成的7米分辨率全月球分幅影像图产品共746幅,总数据量约800GB。同时,科研人员还制作完成50米分辨率标准分幅影像图产品和全月球数据镶嵌影像图产品。这是中国探月工程取得的又一项重大科研成果。目前,国际上尚无其他国家获得和发布过优于7米分辨率、100%覆盖全月球表面的全月球影像图。图为发布的全月球摩尔威德投影图。中新社发嫦娥二号 摄

2012年2月6日,中国国家国防科技工业局在北京发布“嫦娥二号”月球探测器获得的7米分辨率全月球影像图。制作完成的7米分辨率全月球分幅影像图产品共746幅,总数据量约800GB。同时,科研人员还制作完成50米分辨率标准分幅影像图产品和全月球数据镶嵌影像图产品。这是中国探月工程取得的又一项重大科研成果。目前,国际上尚无其他国家获得和发布过优于7米分辨率、100%覆盖全月球表面的全月球影像图。图为发布的全月球圆柱投影图。中新社发嫦娥二号 摄

2012年2月6日,中国国家国防科技工业局在北京发布“嫦娥二号”月球探测器获得的7米分辨率全月球影像图。制作完成的7米分辨率全月球分幅影像图产品共746幅,总数据量约800GB。同时,科研人员还制作完成50米分辨率标准分幅影像图产品和全月球数据镶嵌影像图产品。这是中国探月工程取得的又一项重大科研成果。目前,国际上尚无其他国家获得和发布过优于7米分辨率、100%覆盖全月球表面的全月球影像图。图为发布的全月正射投影图。中新社发嫦娥二号 摄

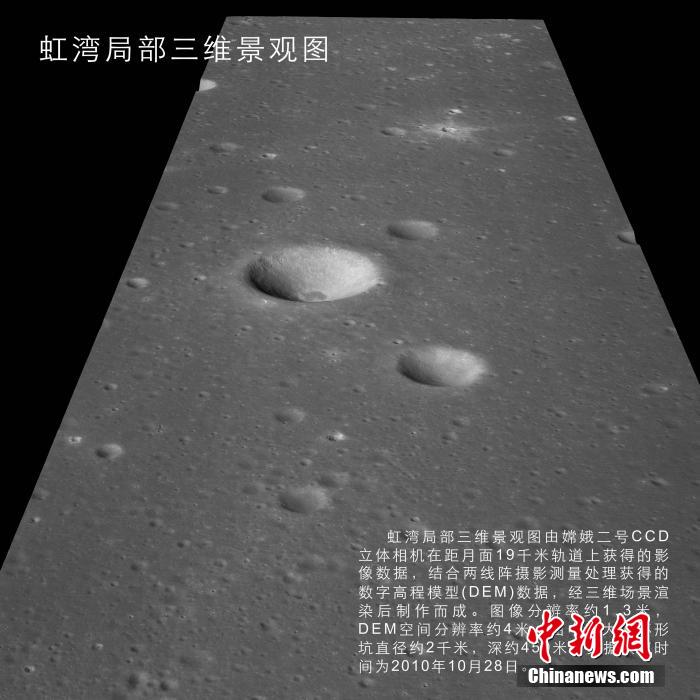

2010年11月8日,中国国家国防科技工业局首次公布嫦娥二号卫星传回的月球虹湾区域局部影像图。这张月球虹湾局部影像图成像时间为10月28日18时25分,卫星距月面约18.7公里,分辨率约为1.3米。影像图中心位置为西经31度3分,北纬43度4分,对应月面东西宽约8公里,南北长约15.9公里。影像图显示,该区域表面较平坦,由玄武岩质的月壤覆盖,分布有不同大小的环形坑和石块,其中最大的环形坑直径约2千米。影像图的传回,标志着“嫦娥二号”任务所确定的六个工程目标全部实现,四个科学目标也正在陆续实现,探月工程二期“嫦娥二号”工程任务取得圆满成功。中新社发国防科工局 供图

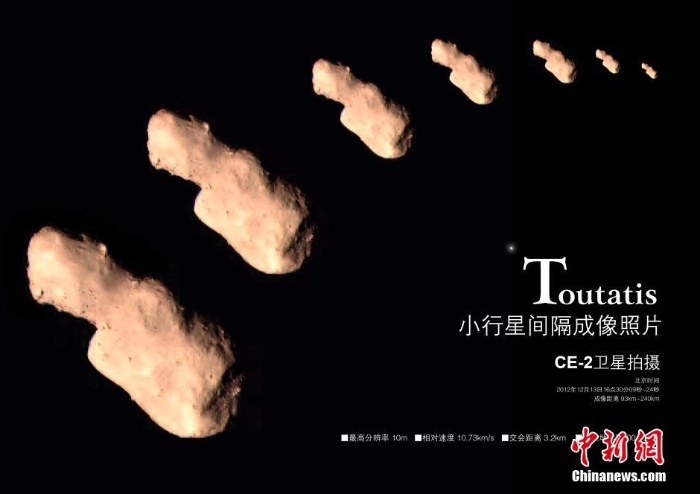

2012年12月15日,中国国家国防科技工业局发布消息,“嫦娥二号”卫星12月13日飞离日地拉格朗日L2点195天后,成功飞抵距地球约700万公里远的深空,以10.73公里/秒的相对速度,与国际编号4179的图塔蒂斯小行星由远及近擦身而过,首次实现中国对小行星的飞越探测。交会时“嫦娥二号”星载监视相机对小行星进行了光学成像,这是国际上首次实现对该小行星近距离探测。至此,“嫦娥二号”再拓展试验圆满成功,“嫦娥二号”工程完美收官。中新社发嫦娥二号 供图

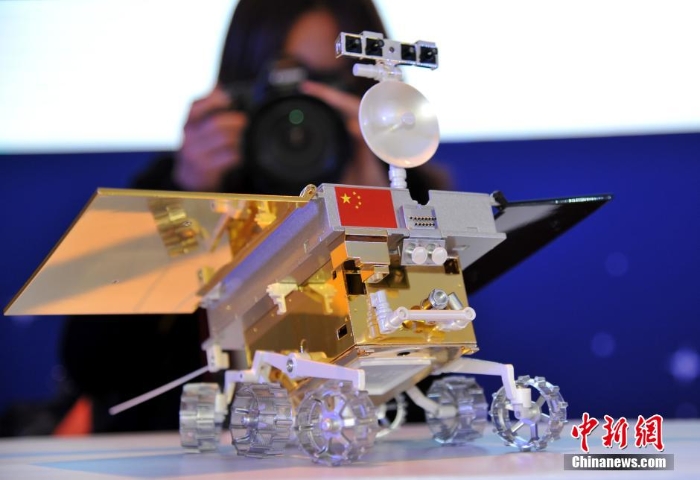

“嫦娥三号”:将实现中国航天器第一次在地外天体软着陆和巡视探测的嫦娥三号计划2013年12月发射,其承担月面巡视探测任务的中国第一辆月球车。嫦娥三号月球车要完成月面移动、通信和科学探测等任务,对中国开展探月工程和深空探测活动具有重大意义。

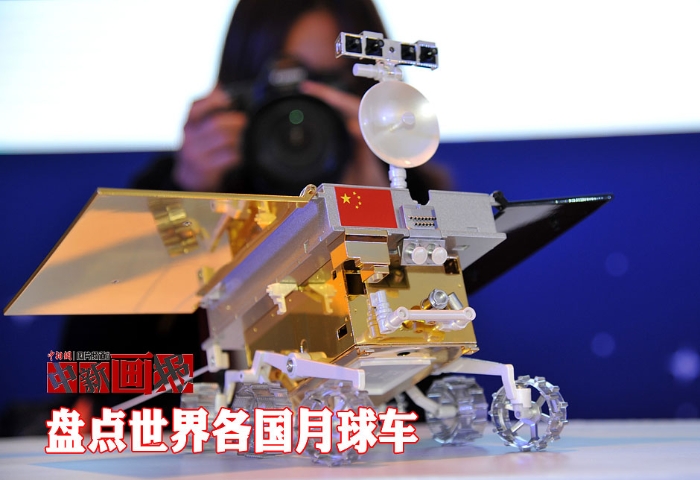

图为2013年9月25日,观众近距离拍摄亮相展示的嫦娥三号月球车1:8模型。中新社发 孙自法 摄

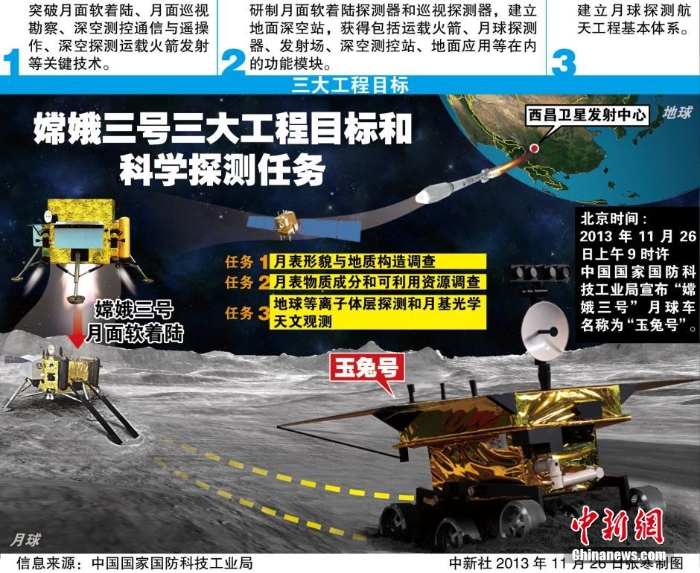

北京时间2013年11月26日上午,中国国家国防科技工业局召开探月工程二期嫦娥三号任务新闻发布会,公布如果气象等条件具备,嫦娥三号将于今年12月上旬择机发射。中国首辆月球车——嫦娥三号月球车被命名为“玉兔号”。中新社发张寒 绘制

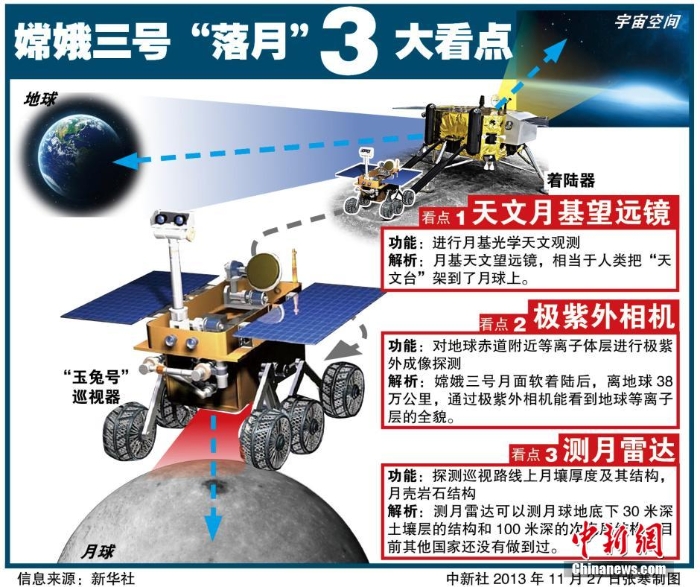

中国嫦娥三号月球探测器发射在即,月球科学领域专家表示,除了巡视器轻盈落月——“落下去”和巡视器开展月面探测——“走起来”两大亮点外,嫦娥三号挑战人类月球科学探测历史上的几项“第一次”同样值得期待。它们主要由嫦娥三号携带的八大科学载荷中的三件完成。分别是:一、巡天:人类首次把“天文台”架到月球上;二、观地:首次从月球“回望”地球等离子体层;三、测月:用雷达对月球进行两个深度上的精细探测。中新社发张寒 绘制

月球车,又称月面车,中国航天工程全称为月面巡视探测器,是在月球表面行驶并对月球考察和收集分析样品的专用车辆。可分为无人驾驶月球车和有人驾驶月球车。无人驾驶月球车由轮式底盘和仪器舱组成,用太阳能电池和蓄电池联合供电。世界上第一台无人驾驶的月球车于1970年11月17日由前苏联发射的月球17号探测器送上月球。图为2013年9月25日,观众近距离拍摄亮相展示的中国嫦娥三号月球车1:8模型。(资料图)中新社发孙自法 摄

图为1979年2月2日,邓小平抵达位于美国休斯敦的约翰逊航天中心参观并乘坐美国月球车模型。

图为美国概念月球车。这种月球车可以向任意方向行进,车的前轮可以向各个方向旋转,而且每个轮子的方向都相同。而这个新概念月球车的6个轮子可以分别向不同方向旋转,不管其他轮子此时的指向。这种蟹型操控特征,让车辆在驶入月球陨石坑时更具有优势。NASA计划在2020年前重返月球,并在2024年前,建立月球永久基地。

“电力月球车”是美国航空航天局计划中的一种小型货车大小的增压月球车,有12个轮子,带有能满足两名航天员14天需求的睡眠和卫生设施。图为2008年美国宇航局在亚利桑那州测试“电力月球车”。

图为1998年4月30日,美国弗吉尼亚州卡内基梅隆大学的实验室内,科学家正在展示一款月球探测机器人。

2008年11月13日,美国卡内基·梅隆大学的研究科学家介绍,一款名叫“圣甲虫”的月球车样品。

德国人工智能研究中心研发的新型探月机器人亮相不莱梅。该机器人可执行在月球寻找水源等任务,装备的“CREX”六足攀爬系统可适应多种地形。该项计划由德国经济部斥资370万欧元(约为3千万元人民币)研发,将于德国人工智能研究中心内的模拟月球场地进行测试。

月球车,又称月面车,中国航天工程全称为月面巡视探测器,是在月球表面行驶并对月球考察和收集分析样品的专用车辆。可分为无人驾驶月球车和有人驾驶月球车。无人驾驶月球车由轮式底盘和仪器舱组成,用太阳能电池和蓄电池联合供电。世界上第一台无人驾驶的月球车于1970年11月17日由前苏联发射的月球17号探测器送上月球。图为PTS制造的月球探测器Asimov在奥地利进行测试。

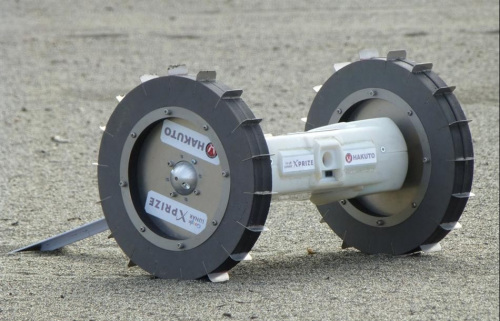

由日本东北大学研究生院航空宇宙工学专业的吉田和哉教授等创建的民间科研团体“HAKUTO”将参加国际探月技术竞赛。该科研团体2013年9月5日向媒体公开了在滨松市中田岛沙丘进行的研制中的探月车行走实验。