孟浩然,一个很好的人。

唐诗读得越多,越了解盛唐诗坛,你会发现,自己会越喜欢孟浩然。

他诚厚、温暖,仗义,甚至有一点……萌。

总之,能和孟浩然这样的人做朋友,一定是一件很值得开心的事。

前面我们也说过,朋友分两种,一种是有趣的,一种是有益的。

有趣的朋友,会经常陪你聊天、喝酒、撸串,但是当你遇到麻烦的时候,他未必会为你挺身而出;

有益的朋友,可以三五个月不跟你见一面,甚至连个短信都没有,但是当你有事的时候,他会第一时间站到你身边;

而孟浩然则属于第三种人,既有趣,又有益。

有趣,是因为孟浩然酷爱喝酒,广交三教九流各路朋友,有诗为证:《夏日南亭怀辛大》、《高阳池送朱二》、《秋登万山寄张五》、《鹦鹉洲送王九游江左》、《送杜十四之江南》、《秦中感秋寄远上人》、《赋得盈盈楼上女》……

他的这些朋友中,有普通老百姓、官员、丞相、诗人、和尚、道士、隐士、军官、书生、商贩、美女……

并且,别人陪朋友喝酒,都是用酒量陪。他不,他用命陪。

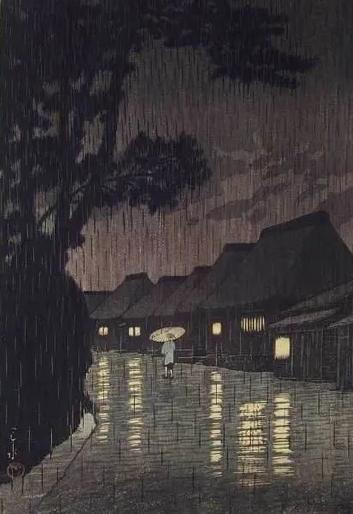

他人生最后一顿酒,就是陪老朋友王昌龄喝的,彼时王昌龄复官北归,路过襄阳时,想找孟山人叙叙旧,于是两人抱坛豪饮,引得孟浩然旧疾复发,一命呜呼。

而有益,是因为孟浩然很仗义,彼时宰相张九龄遭到权臣李林甫构陷排挤,被贬官荆州,当时很多人惧于李林甫的权势,很少有人敢站出来指责李林甫。可王昌龄不但站出来了,还破口大骂李林甫弄权。

要知道,当时盛唐大部分诗人,都是为张九龄马首是瞻的。于是,很快王昌龄也被贬去了岭南。连身为宰相的张九龄落难,都无人敢挺身而出,更何况是官职卑微的王昌龄。

可是,此时知道消息的孟浩然,却拿出了自己的勇气,写了《送王昌龄之岭南》:数年同笔砚,兹夕间衾裯。意气今何在,相思望斗牛。

在古代,诗词就是立场,想想刘禹锡的《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子》,以及白居易的“新井”、“赏花”诗,以及后来的“乌台诗案”等。

所以,王昌龄复官后,第一时间来看望了孟浩然,却未曾想到,一顿酒把孟浩然送走了。为了这件事,王昌龄愧疚了很久。

可是,但可是,孟浩然的朋友那么多,真正把他当知心朋友的人,却不是很多。

他从25岁就出鹿门山,到46岁还在求官,除了王维真心向玄宗举荐过他,没有谁真正把他当回事。

在唐朝,如果不想通过科举当官,那么干谒献诗(拍马屁)是最直接的途径,从孟浩然现存的诗作中,我们也不难发现,他写了很多诗给当朝的公卿名流。比如那首最著名的《望洞庭湖赠张丞相》,就是写给张九龄的。

期间还干谒过张说、韩思复等人。

也许你会问,孟浩然很早就成名了,用得着这样“低声下气”去求官吗?

用得着,孟浩然虽说出身在薄有恒产的书香之家,但确实没有过硬的关系,尤其到长安以后,发现自己跟个普通百姓差不多。

他不像王维,祖上都是当官的,也不像李白,两任妻子都是前宰相的孙女。

所以,没有伞的孩子,必须努力奔跑。

混在长安,他需要比别人多付出几倍的努力,才能得到尊重。尽管如此,还是闹出了笑话,科举落榜之后,孟浩然结识了王维,成为了忘年交,王维很推崇孟浩然的诗,所以大力向唐玄宗举荐了孟浩然。但是孟浩然献诗时,一时犯浑,向玄宗献了《岁暮归南山》,其中有两句为:不才明主弃,多病故人疏。

玄宗阅后大为不快,愠怒说:卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我。

这件事,一时间成为了长安城大街小巷的笑谈,并衍生出几个版本,有李白说、张说说、李元绂说。

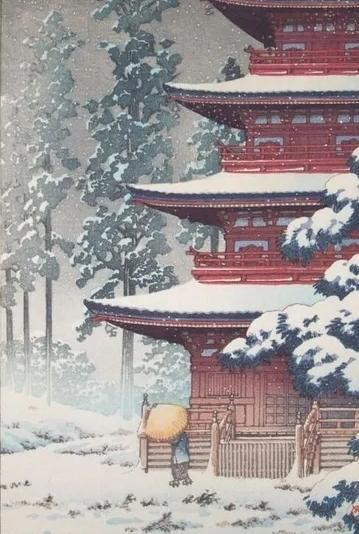

只有王维默默地送孟浩然回归襄阳,并赠诗《送孟六归襄阳》:

杜门不复出,久与世情疏。以此为良策,劝君归旧庐。

醉歌田舍酒,笑读古人书。好是一生事,无劳献子虚。

由此可见,王维是真的把孟浩然当成朋友的,所以孟浩然去世后,王维亲赴襄阳,写下了那首《哭孟浩然》。

尽管孟浩然的真心朋友并不多,但人生能有一知己,又何尝不是一种幸事呢!

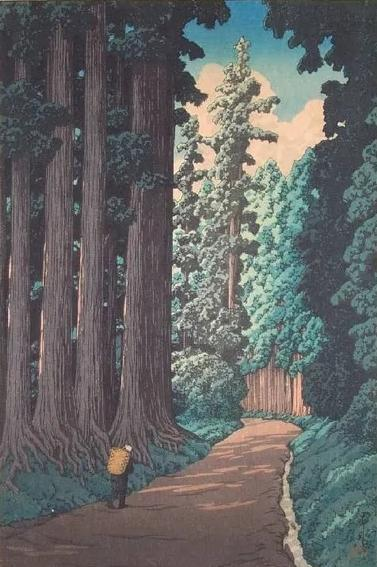

离开长安后,孟浩然对功名看淡了许多,开始寄情于山水,所以曹三御史、韩朝宗等决定帮他引荐时,他婉言谢绝了,也没有赴韩朝宗的盛宴邀请。

从25岁到46岁,整整20年的时光,孟浩然一直奔跑在路上,他在诗作中,对命运的薄待颇有微词,抱怨很多,却从未停止脚步。

因为他知道,自己手中没有那把可以遮风挡雨的伞。

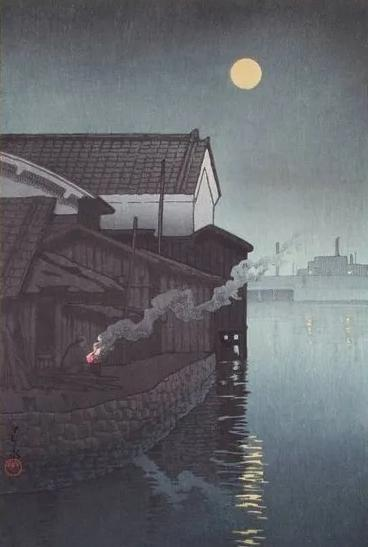

人和人之间,命运的定数是有所不同的,他因为献错一首诗,就彻底断送了前途,可王维委身于安禄山帐下,几乎是砍头的罪,却有人能搭救,并且还升了官;李白在安史之乱后,陪永王东巡,那是“反朝廷”的罪名,可是他有宰相的孙女帮他,流放夜郎后被无罪释放。

他没有别人可以依靠,也没有太多犯错的机会。

这就是现实。

- END -