林光华老先生制作的四合院模型

家有一老如有一宝。今年90岁的林光华老先生是个地道的北京人,曾是古建筑高级工程师的他没事就爱捣鼓四合院模型,把对于老北京的感情都浓缩在这用生活废料制作的四合院模型中,既环保又乐趣丛生,唤起年轻人对老北京文化的兴趣。

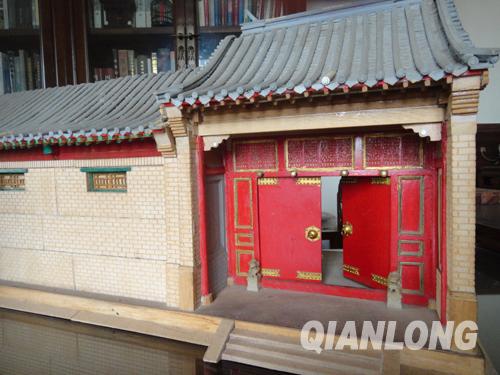

四合院的垂花门

“能吃能住”的四合院模型

老北京的四合院不仅有规模较大的王府官邸,更有藏于老城区中未经改造过的窄小胡同里的普通民居。所谓四合,是指东、西、南、北四面的房屋合围在一起,形成一个“口”字形,就是“院”。几进几出的院落私密性很强,独具幽静,不会受到车水马龙的干扰。目前,林老先生已经做好的一组四合院,就是商人住的中四合,有两进的院子。

这组四合院包括北房——其中有3间正房和2间耳房,及东、西厢房各3间。房前有廊,以避风雨。另以院墙隔为前院和后院。院与院之间有垂花门相通。后院为居住房,前院南房为书房,也用作客房。林老先生做四合院不用画图纸,全凭经验和记忆,都是利用平时零散的时间。所用模型材料都是东拼西凑的小“零碎”,可谓是 “情理之中,意料之外”。吸管做的瓦片,买衬衫时带的“领衬”用作窗户上的玻璃,象棋子作门当,小米涂上金粉成了铆钉,檀香扇做的屋门,龙须面做的垂花纹,精美的门环是用珠花切成两半制成的。屏门上的花也是由废物剪成,连基本的木质材料都是捡的。信手捏来皆成宝,既符合实际建筑材料的形态,也是废物利用。林老先生说这模型就是放20年也不会变形。不仅用料“讲究”,四合院的配色也要和谐,白涂料加点墨汁刷成灰墙和瓦,红柱绿坐凳,朱门金窗框。制作流程也像盖房子似的,先确定柱高,再从底部往顶部做,这模型也是木头上有窟窿,柱梁都是穿插着来,不需要钉子。基本工具是乳胶、标尺、小刀、镊子、墨水,看上去像是做手工,其实没那么简单,真得有点建筑学知识。林老先生说,中国古代建筑的结构以木材、砖瓦为主要建筑材料,又以木结构为主,大部分是以榫卯将独立松散的构件结合在一起。即使地震,有木质结构支撑,墙倒屋不塌。

林老先生觉得,只要有兴趣就能做好四合院模型,现在老先生的儿子也退休了,正在仿制他们在酒仙桥的老宅子,“为了忘却的纪念”一座不久将被拆迁——即将消失的四合院。林老先生说,等孙子老了看着模型也就看到了曾经的家。

林老先生在山西生活了几十年,对北方古建筑尤为了解。山西和北京的四合院建筑结构都一样,由于地理环境和天气差异,在布局上有所不同。山西风大,所以山西四合院的北房没有后窗户,整体高大壁立,外观封闭,格局窄长。北京的四合院宽绰疏朗,四面房屋各自独立,彼此之间有走廊连接,起居十分方便。而金柱大门显示着主人的身份和官品等级。

林老先生说,中国古建筑的安全性很好,但是四合院占地面积大,刚解放时北京的四合院很完整,现在已经从独门独户变成多户杂居的大杂院。四合院的居住性质发生了变化,已经不适宜现代人口发展的需要。

制作中的四合院模型

四合院大门

“省时省料省钱”的古建筑维修

1950年,林老先生被分配到晋察冀边区,参与了山西大同的城市建设,使大同的城市花园平地而起。虽然是老北京,却在山西生活了31年。回到北京后就在老干部局义务帮忙建设北京市老干部活动中心的大楼,及翻修东城区的四合院。

郡王府维修时,建筑队提出要追加18万的预算,林老先生建议,新买的木料,水泥沙子全不用,水泥是水硬性器材,易吸水,年长日久木头就糟了。只用石灰和碎砖头,石灰是气硬性器材,越着风越硬。最后只两个木匠、一个瓦匠,一根柁就搞定了。一根柁用多少锯多少,旧料市场有的是,一根旧房拆下来的柁不接地也不会糟。本来要拖延半年的工期,三天多就完事了。为避免施工过程有纰漏,搞建筑工程的林老先生那会儿都得全天在工地盯着。

对于北京古建筑的保护,林老先生主张要保留真正有历史价值的,比如像张自忠路上的段祺瑞执政府既有历史意义,房子建筑设计也有特色。原是和亲王府,清朝重建海军部时将和亲王府的古旧建筑拆除,建造了陆军部和海军部两座西洋巴洛克式的办公大楼,仅保留了原有的中式王府大门。民国以后改成了北洋政府海军部所在地。1924年直奉战争结束后改为段祺瑞执政府。这里也是“三·一八”惨案发生地。林老先生支招,古建筑不要圈地围起来,要“物有所用”,比如建博物馆办展览。

作为建筑行业的资深人士,林老先生赞同当初梁思成对北京的城市规划,在不破坏北京整体儒家建筑格局下,在昌平、顺义、密云、怀柔、平谷等开辟新城,保护古都风貌又疏散了人口,使它们符合现代城市的功能需求。对于日新月异的城市变化,和日渐消失的老北京味道,只能靠制作四合院模型追思历史,保存“记忆”了。林老先生说,只要他曾经见过的建筑,脑子里就有印象,没见过的只要有张照片,什么建筑模型都能做。

林老先生不仅会制作四合院模型,毛笔字写得也不赖!

建筑资料图册上画着刚解放时北京旧城完整的地标建筑

“梨园常客”念叨老北京的生意经

老北京的音容都存活在林老先生的记忆中。年轻时爱好京剧,看戏用不着买票,经常跑到梨园后台,跟戏班子的演员们聊天、听戏,科班出身的四小名旦宋德珠、张君秋等都是他的老相识,那时的戏曲演员没有现在明星的派头。有一年,为离休老干部办的一场晚会,大家想请李世济出山,听说李世济病了,林老先生出马一请,她就爽快地答应了,李世济一出《锁麟囊》博得满堂彩。林老先生说,世代相传的科班制已被国营取代,师傅一对一口传亲授的教学方式难以为继,很多经典剧目整剧失传。从早期的京剧科班富连成社、荣春社、鸣春社等,到戏校等教育机构培养出的京剧演员,再到研究生班,出来了一批优秀的青年演员,他尤为称赞男声女唱的王佩瑜,“她的《洪羊洞》还真有谭派的味道(王佩瑜师从余派,余派又是从谭派演变而来),有当年冬皇的神韵。”林老先生只听原汁原味的传统戏,对京剧的喜好,比现在年轻人喜欢流行音乐更痴迷,只要演员张口唱一句就知道是哪个流派的。

老北京的买卖人都有自己的一套“小算盘”,林老先生的父亲是生意人,开饭馆、开砖瓦厂,还有布铺,三个貌似毫不相干的行当,却有着内在的联系。比如逢年过节,伙计们回家要给家里老小带东西。每个人都给发个折子,直接到布铺去领布,肥水不外流。学徒的有“三包”,包管娶媳妇,包双亲的丧事;学徒期满,就可以加入到生意的股份,到了40、50岁,家里就有四五亩地,便可以安心“卸甲归田”,林老先生反问,你说这样的徒弟伙计能不好好干么?这就是一个商界的“生物链”,在生产、流通、经营的各个环节互相补充,还能使员工得到实惠,稳定人心。

林老先生翻起一本建筑资料图册,上面清晰地画着刚解放时,北京旧城完整的地标建筑,牌楼、大街、胡同、城墙、城门,就像一张“清明上河图”。那时街面上店铺林立,人口稀疏,林老先生甚至清晰地记得东四附近的商铺。这本图册是非卖品,绝大部分人是看不到的。历史需要这样的载体,而它却安静地置于书架上。

老北京四合院的大门很有讲究,从形制上看可分为:王府大门、广亮大门、金柱大门、蛮子门、如意门、墙垣式门等,制作这些门楼模型,成了老先生的一大心愿。

【记者手记】

很多东西珍贵是因为承载了时间的价值。与林老先生的接触,让我想起贾樟柯的电影《海上传奇》,个体的故事才能体现城市的性格。丰富的人生经历蕴藉着浓厚的感情,所谓的“草根”才是创造历史的人,只有他们才能还原历史的真相。帮他们的记忆保鲜,让更多的人看到历史的真相,也是媒体的责任。