近日,第二次中国-澳大利亚文学论坛在北京中国现代文学馆举行,本次论坛主题是“文学与包容”。

莫言和库切通过翻译家李尧(右一)进行简短交谈。千龙网记者汪晨摄

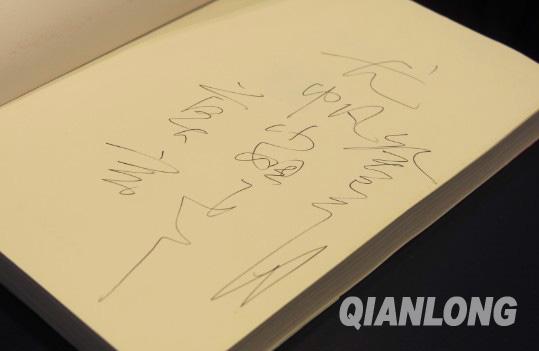

某切粉抱来全集请库切一一签毕。排队等候者只好把“不满”心头咽。千龙网记者汪晨摄

哦,徐小斌又赞同了卡斯特罗

库切做起主持,首单元即大体使此次参会的中国作家和澳洲同行们的演讲方式差异毕现。徐小斌赋有她那个级别作家性喜夸张、汗漫无当的表达习惯,假如那时她还是严肃的,就再次验证一条道理:勤奋补不上思考的漏洞。她热衷讨论个人生涯,借以佐证她曾串起过文学的“传统与现代性”那根巨大的链条,甚至自认为抓住了链条尾端闪耀着脆弱光辉的“乌力波”运动。不幸的是,随后质量颇高的提问环节击倒了她。她成为了一位只顾着说“我很赞同卡斯特罗先生”的街道级文艺女中年。

布莱恩·卡斯特罗是与徐小斌同席发言的澳洲同行,他大度地表达了忧患——“现代的人们不再像古人崇尚神一样崇尚伟大的作家,有思想的、高雅的写作正越来越少”。而前提是,他接受这个社会已经站到了略萨试图“维护高雅文化”的对立面。当代社会是一个主观观点更分散的民主王国,平静的个人王国。文学的民主化留下了大部头批评的真空,而自传性的评论、社会评论被络绎带进小说。这将决定卡斯特罗发现的新趋势——未来的文学靠评论而存活。

相反,我们来领略徐小斌女士的“率性”。观众问:文学持续发展的创意潜力在哪里?徐小斌答曰:科学实验证明,从生到死,人利用到的脑神经元只占大脑的一小部分,这说明还有很大的潜力还没有发挥出来。观众问:在创造未来方面作家起什么作用?徐小斌答曰:卡尔维诺说过,文学还能存在三千年,你们用不着为文学的未来担心。

当徐小斌“轻而易举”地答复那些提问时,卡斯特罗几乎把力气都花在了维持其研究结论的尊严上。因此他们俩的表现一个混乱,一个干瘪。卡斯特罗咬定现代作家的内省性和自我质疑的缺失,然而观众不买账,质疑究竟是作品的内部性流失还是产生了不同的内部性即成分改变了?

收尾的视线落在徐小斌与卡斯特罗共同提到的巴赫和他的赋格上。库切曾表示过“在所有活着和死去的人里”,愿意选择巴赫作为父亲。而奇怪在库切或以“忤逆之子”的身份出现。《铁器时代》里,卡伦太太在自己弹奏的笨拙的巴赫赋格曲中,似乎说出了伟大的事实:“纯粹的精神,未必就在圣殿!”

当时谁也没料到本单元的提问环节,将是这个维持两天的论坛惟一有学术效率的提问环节。作为主持人的库切“指挥”着他的澳洲朋友抛出有价值的问题,甚至亲自准备了问题,而到了第二单元,随着中国读者的兴奋感姗姗而来,澳洲的友人终于几近缄口,论坛成了外行人的游戏。

库切深深一笑:莫言兄弟,咋躲这狠呢? 千龙网记者汪晨摄

午休时分,倘能溜进贵宾室,忠厚的莫言大师会给出满页的回报。千龙网记者汪晨摄

莫言被逼到墙角了吗?

近日关于莫言发言环节的诸多报道中,最显眼的标题莫过《莫言:诺奖金非从纳税人所得 没义务担社会责任》。现场的莫言,大倒苦水,他告诉世人,对于诺奖已然不胜其烦。最具细节的一段话如此,“我得奖之后,有些亲戚朋友来找我,希望我帮他们的孩子找工作,或者帮他们打官司。当然也有很多素不相识的人写信或者登门借钱,让我帮他们买房子或者治病,也有一些人希望用我的身份发言,借以改变社会上存在的种种弊端。”

真正的困扰是什么?除了当事人,没有人会因为不替他们加塞儿、找工作而指责莫言。时移事易,都会过去。但莫言的政治观点、精神底色却终将在历史之书里抖落。莫言的作品也许提供一个进入更大的文化-政治使命的窗口,但个体选择和道德责任的具体化把莫言逼入窘境。

只好玩弄语言游戏。莫言把“针对社会发声”按在了一系列逗乐的借钱、看病之后,削弱其严肃性,让它看起来更像牢骚中固然可笑的成分。于是随即说,“如果处处发声,处处摆出诺奖得主的嘴脸,我自己也会害臊。”

莫言几处发言似有混淆概念之嫌。他宣称“写作也是一种发声。文章改变不了的现实,难道说两句话就能改变么?”“发声”当然不仅仅指对媒体、对公众口述其言论,而“写作”也不限于“文学创作”。文学创作与政论文章被莫言擦去了界线。理所应当般,莫言把为公众权益写作的作家均一棍闷在“自大狂”名下,由此“一向对那些把自己抬举的太高的作家不以为然。”不过,莫言强调大千世界人各有志,于己则是:“我平生最厌恶拉帮结伙,而搞政治需党同伐异、违背良知。只有独往独来,才能冷眼旁观,洞察世态人情。”这里,莫言从字面上限制了文人“独立性”之义,自锁在所谓的文学正当性内。

他焦灼于身份匹配感,演讲辞里:“不管配不配,我确实是一个诺贝尔文学奖获得者”。不断强调诺奖首先是文学奖,最根本衡量准则是文学,最根本意义是文学意义而不是其他。由此观,言论一举两得。库切当然不能同意,接过话说,诺奖早期的标准是一个明显的政治表达。如今瑞典学院即便不愿意这样想,仍然受到了约束。

问题是,这位在《丰乳肥臀》《生死疲劳》里描绘历史苦难并展现深刻同情的大作家,在直面文学和政治这个从萨特到朗西埃反复论述的巨大主题时,犹豫了。

库切或许更乐意看到哈罗德·品特、纳丁·戈迪默这样的当代同伴。当品特在演讲中声称布莱尔应作为战犯被押上审判席时,库切评论道:“他的行为也许有些鲁莽,但绝无怯懦。在他的愤怒与羞耻极为强烈地压倒了所有算度与审慎时,他必须有所行动,也就是说,必须发言。”

左图:李洱内心波澜起伏:黛玉,你到底坐没坐贾政的椅子?! 右图:“中奸小猾”的刘震云讲了多个利落的笑话。

李洱语起,刘震云刀落

“文学的本土化与世界性”与“文化包容”两个话题,现场所见,诙谐地被黛玉初进贾府所见那把贾政的椅子串起。理论层面,它们当然也同样是相关的。

李洱的看法过于单纯,当然这算是私人化讲述,无妨。他主要的意思即中国作家的“本土化焦虑”(原创性匮乏)大可不必,试看世界大师,谁的身体里都站着别国的作家。但是如此理解“本土化”,也受到了国内作家处境及接受模式单一的影响。

刘震云整场说了多个利落的笑话,乱挥数刀后,又开始讲笑话。看来我们要附和他所称的厨子身份,他的刀是用来剖解严肃的。不过即使论坛的意义稀薄,也实在无须其再用刀去驱解它们。

只有尼古拉斯·周思始终在质问包容与排除的界线划在哪里?这是社会的、道德的、审美的问题,也是提给作家的、读者的文学创意潜力的问题。

对于其他的文化、文学背景和团体,澳大利亚面临着原住居民、非英语籍移民、以及澳洲之外用英语写作者,人们总是在不断地询问和重新定义澳大利亚的文学空间究竟能够包括什么。“包容”一词总是一个挑战,尤其当听到“排除”的声音在大门口响起。艾略特在《小吉丁》中那著名的诗句“话语促使我们/净化本部族的方言”,周思指责这是邪恶的。

若翻出库切在《何为经典》中针对艾略特的演讲,则提供了非常深刻且殊异的本土化范例。美国出身的艾略特,完成了作为罗马式英国居民的身份投资。他运用自己所积累的一切文化权力,把自己关于民族的定义强加给英国知识界,以获得一种崭新的创始人身份。这也是一场排除与净化,在艾略特体验到不合时宜、捉襟见肘的“外省民众”(殖民地民众)感受后,他试图创造一种由维吉尔-但丁一系旁出的包容,重新界定“本土”。

笔者想起哈金在《为外语腔调辩护》一文中,提到俄国流亡作家纳博科夫面临着大部分有移民经验的作家都必须面对的两项挑战。第一是如何呈现非母语族群的各种不同的英语,第二是如何用英语来表现他们的母语。这无疑也是语言“本土化与包容”交叉的新鲜视角。事实上,就连他们的身份所属,也最终超出了作者的控制。