排灯

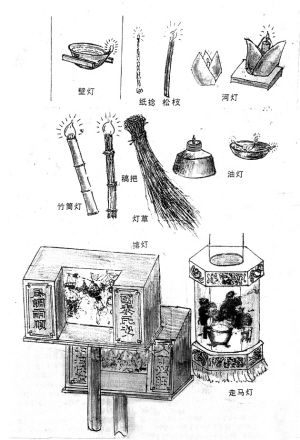

烧松柴的捕鱼篮灯

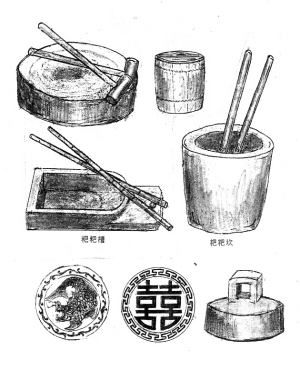

粑粑槽 粑粑坎 粑粑印

外婆家的织布机,祖屋龙眼树下的老石磨,如今安在?恐怕很多只留在模糊的记忆中了。本报副刊不久前刊发李鲜先生手绘的一组童年玩具,让人们找回了旧时童趣。追忆,让曾经的拥有更珍贵;追忆,让未曾经历者开开眼界。继而刊载李鲜先生的手绘传统手工艺作品系列

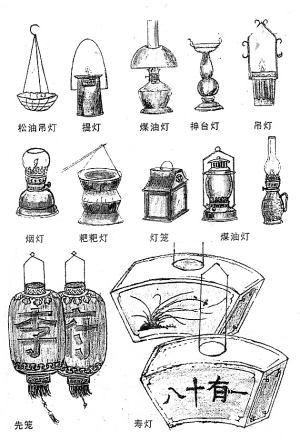

灯具

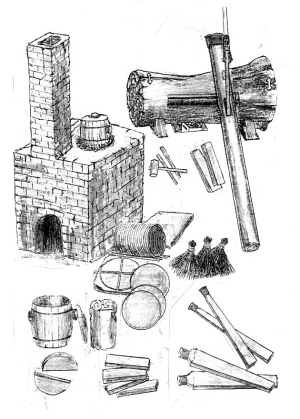

在农村,还没有电灯时,照明用的燃料有松枝、桐油、茶油、煤油、蜡烛等等,根据不同的燃料,不同的用途,人们创造出了各种不同形态的灯具。在室内用的是敞开的吊灯、挂灯、手提灯;在室外为防风用的是玻璃遮、挡纸糊的灯;喜庆日子用的彩灯、排灯;捕鱼用的铁篮灯;供人观赏游乐的走马灯等……

打糍粑

过去农村,凡逢年过节,走亲访友,婚嫁喜事等都兴打糍粑做小吃或礼品。

打糍粑,也叫打白米粑,它是用上等糯米经浸泡、蒸热后,将其倒入粑粑槽或粑粑坎里,用竹棍或木锤来回、上下地舂(锤);舂至无饭粒后,将其绞放在抹有食油(防粘桌)的桌面上,根据大小需要,捏成粑粑团,用手按压整理成碗口大的圆饼;稍冷后,用粑粑印印上红色的喜庆、吉祥的图案。

糍粑可以保存十几天不会变质,食时将其在碳火上烘烤片刻,回软后即可拌糖拌菜或素食。糍粑还可以切成颗粒状的粑粑丁,经爆花后又是打油茶的别有风味的佐餐。

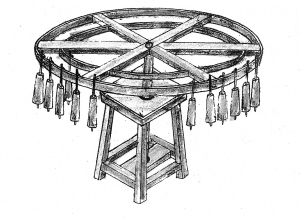

蜡烛架

祭神祀祖时要用蜡烛,它的原料是蜡和其它油脂。制作时将这些原料混合加热熔化,成为粘稠的蜡烛油,再将蜡烛油一层一层地裹在一根包裹着棉花的竹杆上。每裹一层得等其冷却呈半固体后才能再上一次油,这种半固体的半成品既不能摆放又不能碰撞,在一次制作上百支蜡烛的情况下,确是困难的。

为不碰坏产品又能大批量生产,制烛师傅们创造了一种能旋转的圆架子,将半成品的蜡烛倒挂在架子上,就不会碰坏产品,又能连续生产,提高了劳动效率。

这种制烛架子,中间一根木柱,上方安上数圈竹圈,呈一个圆形架子;木柱插入中间有孔的座架里,蜡烛的一端别有小竹片做钩,可倒挂在圆形的竹圈上,任意做顺时针和逆时针旋转,方便多了。

补锅

旧时,烹、煮、炒、火局、煲的炊具都是生铁铸造的,使用久了都会损坏和破裂,丢掉又可惜,买新的又花钱。因此,很多人把它补一补,再用上几年,既省钱又方便,所以农村就有了补锅这个行业。

当时桂北的补锅师傅多是湖南来的,他们能吃苦耐劳,不怕脏不怕累,串村走寨,风餐露宿,每到一处村寨,选择一处空地做临时工场立即作业。

补锅工具有:一只小风箱、一只熔铸炉、一些铁枝、铁钳,废锅片、少许煤炭等等。摆好工具后,由一伙计到村头村尾去叫喊:补锅啊!补锅……

经这么一喊,有烂锅的人,纷纷拿到工场,一时间,小小的工场就堆放了各种烂锅。

补锅开始,先将煤块和碎锅片放入熔化炉里,点火,拉动风箱鼓风,加热熔化铁片使其成为液态铁水。再在铁锅的烂处清理缺口。用钢匙从熔化杯里舀出一勺铁水,倒在用草灰铺垫的隔垫片上,将铁水从锅的烂处下面压上,另一只手用隔垫从上面按下,铁珠在缝口处被挤压成扁平,封住了缺口,最后刷层泥浆如缝口大,可连续操作。

油榨

油榨,是桂北山区特有的榨油(油茶)作坊。

从一颗颗的油茶籽到榨出香喷喷的食用茶油,其间要经过四道工序:焙籽、碾籽、包麸、榨油。焙籽:把刚扫回的茶籽放在焙笼上烘烤;碾籽:将焙好的茶籽用茶碾碾成粉状的茶粉;包麸:经蒸热后的茶粉用稻草包裹成饼;榨油:把包好的茶粉放入榨槽里,上好榨尖,用榨锤撞击,茶粉受挤压,茶油即浸出。这就是榨取茶油的过程。