1 端午节的起源说法众多

在古代,端与初同义,五与午相通。按地支顺序推算,五月为午月,故初五作端午。唐玄宗的生日是八月初五日,宰相宋建议要避讳,就把“端五”改为“端午”,此后,“端五”就改称为“端午”了。

端午节始于春秋战国之际,已有2000多年的历史。关于其由来,说法不一:

最传统的说法:纪念爱国诗人屈原

据《史记》“屈原贾生列传”记载,楚国三闾大夫屈原农历五月初五抱石投汨罗江身死,用生命谱写了一曲爱国主义乐章。传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边凭吊屈原。渔夫们划起船只,在江上来回打捞他的真身。有位渔夫拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等食物,丢进江里,说是让鱼龙虾蟹吃饱了,就不会去咬屈大夫的身体。人们见后纷纷仿效。一位老医师则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免伤害屈大夫。后来为怕饭团为蛟龙所食,人们想出用楝树叶包饭,外缠彩丝,发展成粽子。以后每年的五月初五,就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗,以此来纪念爱国诗人屈原。 【详细】

江浙一带流传:纪念伍子胥、曹娥和勾践

端午节纪念伍子胥的传说,在江浙一带流传很广。吴王夫差听信谗言,赐伍子胥宝剑自刎。伍子胥本为忠良,视死如归。夫差将其尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此相传端午节为纪念伍子胥之日。吴越两地还流传端午节是为纪念孝女曹娥救父投江。此外,浙江还有端午节来源于勾践操练水军之说。龙舟竞渡活动,被认为是为了纪念越王勾践操练水师、打败吴国的历史。

端午节是龙的节日

这种说法来自闻一多。他认为,五月初五是古代吴越地区“龙”的部落举行图腾祭祀的日子。其主要理由,一是,端午节两个最主要的活动——吃粽子和竞渡,都与龙相关。粽子投入水里常被蛟龙所窃,而竞渡则用的是龙舟。二是,古代五月初五日有用“五彩丝系臂”的民间风俗,这应当是吴越地区“以像龙子”的文身习俗的遗迹。

夏至与“恶日”

也有人认为端午节起源于夏商周时期的“夏至节”,还认为端午节是“恶月恶日”。在先秦时代,普遍认为农历五月是个毒月,五日是恶日。《吕氏春秋》中规定人们在五月要禁欲、斋戒。从先秦以后,五月五日为不吉之日。在此日插菖蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,就是顺理成章的事。

1端午节的传说故事

钟馗捉鬼的传说

在我国江淮一带地区,曾有家家都悬钟馗像,用以打鬼除祟、镇宅驱邪的旧俗。这一习俗始自唐代。传说唐玄宗自骊山讲武回宫,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃之香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。玄宗问他是谁,大鬼自称名钟馗,生前曾应武举,不中,愿为皇上除天下妖魔。玄宗醒后,疟疾痊愈,于是命著名画家吴道子照梦中所见,画成钟馗捉鬼之图像,通令天下于端午时张贴,以驱邪魔。

黄巢与端午节插菖蒲艾草的习俗

传说唐末农民起义军黄巢在行军中遇到一位逃难的妇女,此女人抱着大的孩子,领着小的孩子,黄巢问她为何不抱小的孩子?女人答:“怀里抱的,是大伯家唯一的活口。手里牵的才是我亲生的儿子。万一情况危急时,我宁可丢掉自己的儿子,也得为大伯家留下一支根苗。”黄巢感叹,命她在端午日家门前挂菖蒲、艾叶,可避兵灾。该妇女将此做法传告了乡亲,于是全村平安,以至成俗。

家喻户晓的白蛇传故事

关于端午节的传说,最家喻户晓的莫过于“白蛇传”的故事了。一年端午,好事之人悄悄对许仙说:“你若想看到白娘子的原形,趁今天端阳佳节,把雄黄酒让她喝下去,准有好戏看!”半信半疑的许仙为弄清真相决定一试。于是借口端阳节习俗,给白娘子满斟一杯雄黄酒。

无可奈何的白娘子一杯雄黄酒下肚便昏昏欲睡,慢慢露出蛇的形状。许仙看到一条白蛇躺在床上,吓得魂飞魄散,栽倒在床下。为救爱人,白娘子前往昆仑山南极仙翁处求得仙草,将许仙从鬼门关拉了回来。

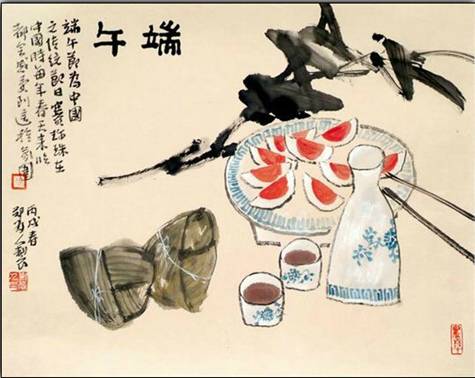

1风情万种的端午习俗

过端午节,是中国人二千多年来的传统习惯,由于地域广大,民族众多,加上许多故事传说,于是不仅产生了众多相异的节名,而且各地也有着不尽相同的习俗:

传统派

端午节的主要习俗有龙舟竞渡、吃粽子和悬白艾、挂菖蒲、佩香囊、戴荷包、饮抹雄黄酒等,在民间传统里,多是为了避邪驱恶、防疫防病。

关于龙舟的竞渡,文字的记载始于公元五百年前梁代吴均的的《续齐谐记》。较后,许多的记载中都可以找到有关赛龙舟的文字记载。现存中国各地的数千种方志中,共有227种方志有龙舟竞渡的记载。在汨罗江畔,每年端午节都要举行隆重的龙舟竞渡活动。来自四面八方的人们,穿着新装,扶老携幼,抬着龙头,先到屈子庙朝拜,供以粽子、包子、酒水等祭奠屈原遗像。然后由主祭人将一条红绸系到“头龙”的头上,由“头桡”将龙头扛到江边洗浴,洗完后将龙头安于船首,这才开始赛龙舟。 【详细】

奇异派

七色线

全国各地在端午节有着各种奇风异俗。山东省邹平县,人早起均需饮酒一杯,传说可以避邪。日照端午给儿童缠七色线,一直要戴到节后第一次下雨才解下来扔在雨水里。

北京忌端午节打井水,往往于节前预汲,据说是为了避井毒。市井小贩也于端午节兜售樱桃桑椹,据说端午节吃了樱桃桑椹,可全年不误食苍蝇。各炉食铺出售“五毒饼”,即以五种毒虫花纹为饰的饼。【详细】

少数派

少数民族五月五的习俗更是丰富多彩。满族过五月端五是为了忻福禳灾,讲究房檐上插艾蒿以防病,还讲究到郊外踏露水,据说用这天的露水洗脸、头和服,可以避免生疮疖、闹眼病。纳西族五月五清晨家家要吃糖枣糯米饭,喝雄黄酒。门前插白篙、三根葛蒲及两根大麦穗。长辈要给十五岁以下的孩子绕扎五色棉线,称“续命线”,男孩绕左腕,女孩绕右肮,续命线需戴一月的时间。

藏族农历五月初五是采花节,也叫女儿节,节日早晨,人们要抢泉水洗身、饮用。接着,青年男女身着盛装,带上美味佳肴,到四十里外的阿里坎山上去采花。到达采花坪,姑娘采花,小伙砍柴、支锅、搭棚,傍晚开始歌舞,直到半夜方休。第二天返回时,全村齐聚村头祝贺,采花姑娘则向各户赠送礼物。【详细】

海外派

日本“端午”要挂鲤帜

日本的端午节现在叫儿童节。在日本,儿童节这天讲究挂“鲤帜”,居民家中的院子和公共场合都会高高耸立许多旗帜。所谓“鲤帜”,就是鲤鱼形状的旗帜。竖“鲤帜”是希望孩子像鲤鱼那样健康成长,类似于中国家长的望子成龙。

在韩国,人们在五月五这一天用菖蒲水洗头求吉利,喝菖蒲水以辟邪。家家户户都会在端午节当天摆上散发着艾草和糯米香味的艾子糕,他们不是祭屈原,而是用艾饼、松皮饼祭祖先。人们还会穿着传统服装参加祭祀、观看荡秋千和摔跤比赛。 【详细】

1唐诗宋词品端午

在我国诸多的节日里,要说最具“文气”的当属端午节。屈原作为中国文学史上第一位伟大的爱国诗人,已经被尊崇了2200多年。也许是惺惺相惜,历代的文人墨客,也大都喜欢借着端午赋诗词抒胸臆,于是就把这端午节装点得极富诗情画意。

苏轼的《屈原塔》:“楚人悲屈原,千载意未歇。精魂飘何在,父老空哽咽。”声声血泪,句句悲鸣,那种为屈原鸣不平的愤慨之情,溢于字里行间。

除了悼念屈原,端午龙舟竞渡活动也被写入诗词。诗人张说在《岳州观竞渡》中描述了这一盛况:“鼓发南湖槎,标争西驿楼,并驱常诧速,非畏日光遒。”那种紧张热烈的竞技场面、你追我赶的夺标争战跃然纸上。

端午节吃粽子、挂菖莆、插艾草、饮雄黄酒等民间习俗,在古诗词中也多有反映。宋代大文豪欧阳修的《渔家傲》更是将端午盛况描述得绘声绘色:“五月榴花妖艳烘,绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽,金盘送。生绡画扇盘双凤。正是浴兰时节动,菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄,犹瞢松。等闲惊破纱窗梦。”读罢让人顿生身临其境之感。 【详细】

1 观 点

社会反思:端午节文化积淀不再,只剩吃粽子

端午节期间,市面上随处可见飘香的粽子。不过,透过“浓浓的节日氛围”,公众还是感觉到了一种无可奈何的淡漠和浇薄。细细数来,千年以降,附着于端午节上的诸多文化意蕴、精神价值、理想色彩,在现代文明的冲刷之下,风光不再,似乎只剩下了粽子。

即以一个小小的粽子而言,也日渐褪去了个中积淀的传统文化,演变为年复一年的以传统为外包装的商业竞卖。置身于这样的喧嚣声中,有多少人还在亲手裹粽子?新华社报道,以出产粽子闻名的浙江嘉兴,当地的田野已无法提供上等的粽子原材料了。

与春节、清明等传统节日一样,同样发端于农业社会的端午节,也遭遇到现代文明的冲击。以往固有的仪式简化了,心中的敬畏消退了,文化的色彩也式微了,那么,剩下来的,也只能是满足人的本能需求的“吃文化”。那么,端午节如何才能走出“物化”迷途?传统文化的有序传承,以及浸润世道人心,并不是一个不可解的死扣,更不是一曲挽歌。关键还是要多一些具体内容的填充,多一些文化元素的创想,多一些精神价值的倡扬。 【详细】

民俗学家:端午节全民健身才是内涵

父母为孩子们洗艾叶浴,希望他们健康成长

端午就是指节令,“端”为最初的意思,“午”为午之日的意思,端午也就是指五月最初的午之日。民俗学家乌丙安教授说,这个季节,正是阴气下降,阳气猛然上升时,也是人易生病之时,古人便采集艾叶等草药,希望驱除所有的灾疫邪祟。此后端午节就以祛除病瘟的节日形式传承下来。

在当下,人们的生活节奏加快,工作压力增加,端午节两千多年来防灾祛病、祈求健康长寿的本来含义更需要被延续。 【详细】

韩国端午祭不是中国端午节

2005年,韩国端午祭被联合国教科文组织正式确定为“人类传说及无形遗产著作”。消息传到国内,立刻引起轩然大波,很多人认为韩国人抢了中国的端午节,甚至响起了“保卫端午节”的呼声。那么,事实是如何的呢?

韩国端午祭

中国的端午节和韩国的端午祭祀,虽然只有一字之差,但实际内容却是大相径庭。中国的端午节是一个节日,而韩国的端午祭却是一个进行很多天的祭祀活动,这是二者的根本区别。中国端午节的许多习俗如插艾蒿、菖蒲、吃粽子、饮雄黄酒、划龙舟、纪念屈原等习俗,在韩国的端午习俗中并不存在。整个端午祭由韩国江陵地区独特的祭祀、舞蹈、游戏、歌曲等构成。端午节和端午祭还有一个非常大的不同在于,中国的端午节几乎是全民共庆的一个节日,中国56个民族中有36个民族是过端午节的,而在端午祭则局限在韩国江陵地区。

因此,中国的端午节和韩国的端午祭,除名称相似之外,在具体的形式和内容上有着显著的差异,这是由两国不同的文化背景,不同的生产方式和生活方式造成的,同时也是由于在民俗传播过程中有选择的“采借”方式造成的。 【详细】

1结束语

端午节是蕴涵独特民族精神和丰富文化内涵的传统节日,饱藏着中华儿女的情感寄托和精神向往,是人类非物质文化遗产宝库中绚烂迷人的瑰宝。

更多精彩,请点击 http://culture.kaiwind.com/