01 硕士博士满街跑,求职屡见“低姿态”

前阶段,台湾博士Michael在毕业后和大多数博士生一样面临找工作的问题,让他没想到的是他连投了50份简历,等了半年竟然都没有收到一家企业的通知面试。Michael这才发现,自己顶着博士学历,反而让HR们“望而却步”。 最后Michael选择了刻意隐藏自己的博士学历,没想到,这样的尝试很快就成功了。现在Michael在一家不错的企业工作,月薪5万元新台币。 【详细】

无独有偶,前段时间,读完某硕士研究生的小丽,本以为凭着这个“敲门砖”能轻松找个好工作,然而,让她感到意外的是,在面试时竟被一所二本院校毕业生给PK下去,这让小丽很伤神:硕士文凭啥时候起从“敲门砖”变“拦路虎”了?于是,她修改简历,在上面列明自己只是本科学历,让她大跌眼球的是,很快便被一家企业录用。

事实上,两年前曝出的“研究生应聘环卫员工”的新闻就引发网友对“高学历贬值”的感叹。不但本科生面临就业难题,博士、硕士生也同样面临就业难题,常表现在专业不对口、薪酬待遇与期望相距甚远、自身包袱太大、期望偏离等,导致这些高学历毕业生在理想和现实之间,不得不放低自己的身段来“委曲求全”,做起了大专生、中专生甚至初中生就能胜任的工作。

02 高学历者的就业尴尬:理想很丰满,现实很骨感

原本,学生们是为了更容易选择到理想的职业而继续向上苦读。可如今学历上去就业率反而下来了,很多人都还不如几年前就选择就业的同学。这到底咋回事呢?

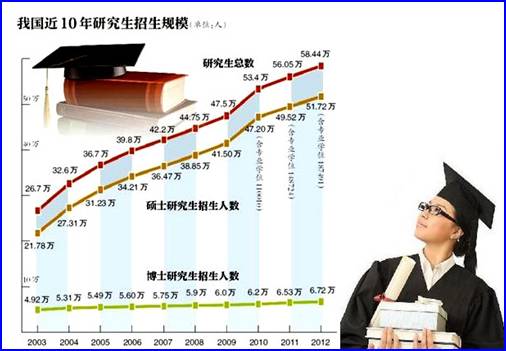

一是研究生规模十年内翻番。

不少人是为了在未来求职中增加学历筹码而考研

三年前,张文奇从河北一所二本院校考入北京一所大学的法律专业。她说,当时放弃找工作选择读研,是为了在未来求职中增加学历筹码。没有想到等她取得研究生的学历背景,张文奇还是难逃求职尴尬。

张文奇面临的就业困境并非个案。随着就业形势的连年严峻,几年前,读研成了很多应届本科毕业生的又一选择。尤其是近年来,我国高等教育在本世纪初进入大众化教育阶段后,研究生教育发展迅速。统计数据显示,2003年我国研究生招生规模为26万人,至2013年已增至58.4万人,十年增长了一倍多。目前,全国在读研究生总数已突破172万人。然而,与之形成鲜明对比的是,研究生的就业困境却逐年凸显。根据去年4月北京大学生就业统计数据表明,北京地区高校毕业生签约率不足三成,其中研究生的签约率也只有36.59%。

“原以为高学历更有择业优势,没想到理想很丰满,现实却很骨干。”不少高学历者坦言,面对我国高等教育面临“大跃进”式的发展,过去,博士是人才市场中的“珍稀动物”,是各大企业争抢的对象,一些企业甚至提供房车、解决配偶工作等丰厚待遇等吸引高学历人群;现在,博士已经成了人才市场中的“普通动物”,原来的优势荡然无存。 【详细】

二是高学历者“高不成、低不就”现象。

“高不成,低不就”的人才招聘现象

几天前,广东省教育厅针对2015届毕业生举办了65场招聘会。今年6月从葡萄牙里斯本工商管理大学留学归来的张梦圆,与近2万多名应届毕业研究生一起苦苦寻觅自己中意的工作。然而,连续两天在招聘现场的张梦圆还是没能找到自己满意的工作。说起自己的求职经历,她显得很纠结:“找工作时,一般企业会说,你这么高大上,来我们这里大材小用了;大企业又会说你不是哈佛、剑桥这些名校毕业的,还不够优秀。”

“实在不行只能降低身段去小企业试试了。”压力重重的她坦言:找不到好工作主要是无颜面对家人,“在国外一年的花销近30万元,花了这么多钱出国念了书,回来还找不到工作,特别没面子。”

张梦圆的身上代表绝大多数高学历求职者的心态,事实上,高学历者由于在学习上学费较高的成本,所以在就业时普遍希望找到待遇较好的工作,而对于一般的工作,考虑到“知识浪费”等原因,并不愿涉足,造成了“高不成,低不就”的现象。

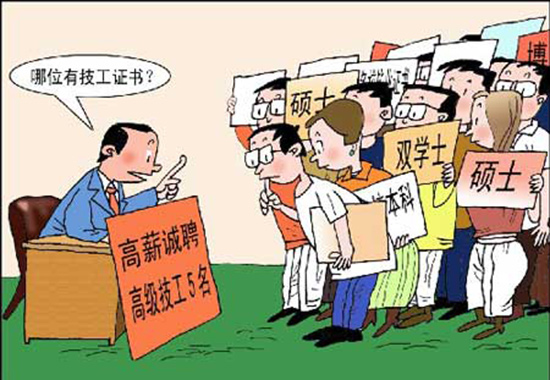

三是高学历PK不过高技能。

几年前,企业为了招聘高学历人才,往往会不惜重金买兵:“博士生,一次性给10万元安家费,提供住房一套”,“硕士生,提供住房,家属可安排工作……”类似的优厚待遇,在“招贤榜”上屡见不鲜,但仅仅三两年后,形势急转直下。在今年上半年上海华东片高校的一场招聘会上,许多企业明确表示在新入职员工工资待遇方面,本科、硕士、博士不同学历层次的毕业生待遇差异并不大,而日后提升主要依据实际工作能力和具体工作能力及业绩。

很多人说学历是“敲门砖”,但随着市场竞争的加剧,人才高消费降温,用人单位更加注重工作经验的积累。对于一般用工企业来说,如果不从事研究开发的话,求职者只要拥有大专或本科学历就够了,学历太高,反而增加了用人成本。

我国人力资源专家冯丽娟分析:“我国大学生就业难题不仅是重学历轻应用,更大的难题是在信息化和自动化的趋势下,职业对技能的要求越来越简单,高学历者的就业市场正在缩小。”因此,那些拥有“一技之长”的技能型人才成为了当下职场的“香饽饽”,许多用人单位甚至直言,只要求职者具备精湛的岗位技能和相应的职业素养,其他方面的就业门槛都是可以适当降低的。 【详细】

03 社会上为何会出现高学历人才过剩现象?

我国的高学历人才就业难已是客观存在。那么,这种“人才过剩”现象的本质,究竟是总量过大,还是结构不合理呢?

一是高学历人才的结构性过剩。

随着高校连年扩招,大量持各种专业文凭的学生源源不断涌入就业市场,几年前还炙手可热的专业,如金融、工商管理、计算机等专业变得人满为患,而一些生物科技、化工等专业却出现招不到合适人才的困境。对此,有关人士指出,大学生就业难并非人才过剩,而是结构性矛盾所致。

人才招聘时的火爆场景

有关人士分析说,当前高学历人才就业难根本原因在于其结构“头重脚轻”,即理论型人才比例偏多,技术型、应用型人才比例过小。财会、文秘、中文等“通才”相对过剩,而高新技术、高级管理等“专才”紧缺。从人才流动看,一些高学历人才喜欢在省会城市、沿海开放城市及某些待遇优厚的行业扎堆,而一些条件相对较差的中小城市则高学历人才偏少。

二是高学历人才的培养与市场需求脱节。

有人提出对当今社会“学历过剩”的隐忧都是扩招惹的祸!事实并非如此,大学扩招无错,错就错在培养与市场脱节。

目前,高校专业设置与社会的需求不尽合拍。如有的大学过于追求拥有专业数量,一看哪个专业受追捧,不管师资力量等是否具备,也想方设法上马,致使一些学生成为“二把刀”。同时,随着高校连年扩招,大量持各种专业文凭的学生源源不断涌入就业市场,几年前还炙手可热的专业,如法学、工商管理、计算机等专业变得人满为患,而高新技术、生物、高级管理等“专才”紧缺。

据今年10月教育部公布的近两年全国就业率较低的15个本科专业名单,我们不难发现,这些专业的低就业率,不少是由于各大院校在短时间内一拥而上重复设置造成。以动画专业和物联网专业为例,动画专业在1999年只有2所院校开设,而2008年则达到了1230多所本专科院校;物联网工程专业更是在2010年到2012年两年间实现了从0所到110所院校开设的爆发式增长。这其实也是招生时专业与市场需求酿成的苦果。

当前,我国经济正处于转型升级阶段,许多人为了读研而读研,为了考博而考博,将单纯的高学历与好未来划等号,更有甚者只是为了追求高学历带来的优越感,没有一个合理长远的职业规划。或者是只看到目前的市场需求,而没有预测学历拿到之后时的市场前景。这也是造成高学历者“高不成,低不就”与市场脱轨的原因之一。 【详细】

04 高学历人才的就业出路在何方?

毫无疑问,随着社会经济的发展,随着教育事业、教育水平的不断提高,拥有大学以上学历者将越来越多,那么,人人都有高学历了,是不是就会加速“学历过剩”了呢?这是不是一种“教育浪费”呢?

一是从“精英教育”迈向“大众教育”时代。

随着社会的发展,职业对人们的学历要求自然会水涨船高,普通劳动者同样也要具备高学历。在今天且不说高等教育已从精英教育步入大众化阶段,正规大学教育之外涌现的网络远程教育、MBA教育、独立自考等多种教育形式,都实现了将大学课程搬进社会的成功尝试,成为每一个普通劳动者获得高学历的最普遍的方式。更何况,在倡导创建学习型社会的今天,终身学习是每个人都必须面对的。

随着教育的普及,拥有高学历者越来越多

“人人拥有高学历是社会发展的大趋所向。”相关人士认为,解决人才供求失衡的问题,要从人才供应这方面入手,提高人才供应对市场需求的反应灵敏性。比如,高校要根据市场上对人才的需求情况及未来两年的发展预测来确定各个专业的招收比例。同时,高校的职业指导也应该对学生进行职业指导和培训,这样将有利于学生设计出合理科学的职业生涯目标,促进大学生职业生涯的成功。

二是不要被自己的“高”学历蒙住双眼。

据北京某高校的调查,毕业生理想的工作岗位分别是:大城市、名牌单位、公务员、涉外机构。北京个别目光短浅的毕业生甚至连海淀区、朝阳区都不想去,因为离家“远”……于是我们同时看到了一年比一年多的本土的本科毕业待业者———相对于“海待”的“士待”,看到了不愿自食其力、永远长不大的“啃老族”,看到了生活时尚前卫而理念陈旧落后。

说白了,学历不过是在学校里学习的经历,它最多也就是反映了一个人的文化程度;高学历大约也只是反映了一个人有系统的专业学问或学术造诣。学历或高学历在今后将越来越普及,这是不争的事实,我们既要尊重它又不能迷信它,因为学历毕竟不等同于素质,高学历也不等同于高素质。真的有一天人人都有高学历了,社会发展的关键还在于有没有具备创新能力的高素质人才。所以,至少从眼下开始,大学生们再不要被自己的“高”学历蒙住双眼了,否则就业之路真的会越走越窄…… 【详细】

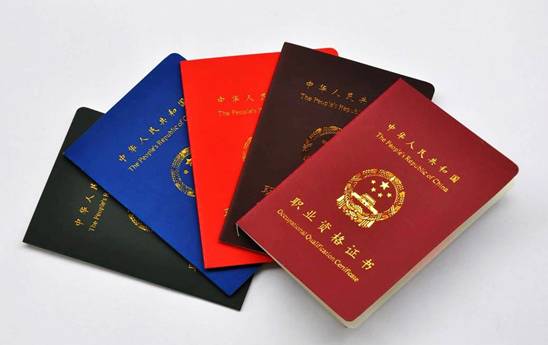

三是就业突围:客观分析,找准定位。

据有关调查,目前我国大学生就业能力满足工作的程度只能达到70%,一般要工作1—1.5年后,才能独立完成工作。因此,更多高学历人才既要注得自己理论知识的积累,同样也要注重实际工作能力的锻炼。

文凭仅仅是“敲门砖”,知识转化还需在实际工作岗位中锻炼

“打铁还得自身硬”。高学历人才要顺畅就业,第一个条件还是自身就业能力素质的过硬。许多企业还反映,应届大学生到岗工作,学什么专业干什么工作,实际知识应用率不足40%,而且多数学生表现出所学过的知识转化不出来,不能变成自己在岗的实际能力。麦肯锡的一份《应对中国隐现的人才短缺》报告称,“只有10%的大学生符合跨国公司的人才要求!”这些都表明,高学历人才必须在提高自身就业能力痛下工夫,真正把学用结合、学以致用作为在校学习的重要原则,而不能简单地“空对空”学习。

05 结语

学历不过是在学校里学习的经历,它最多也就是反映了一个人的文化程度。高学历者也只是反映了一个人有系统的专业学问或学术造诣,而现在社会所需要的是能够将学历转变为能力的人。不论是在普通劳动者的岗位,还是在高科技的前沿,都能够创造性工作的人才是真正意义上的人才。

责任编辑:湖一亭 李小白