01 公平一直是高考追求的目标

表面上看,高考是教育领域的事情,但实际上,教育制度与整体的政治、经济、社会和文化制度紧密契合,高考在教育领域中具有“扼咽喉者”的核心地位,在选择人才、分配高等教育资源的背后,还涉及阶层划分和阶层流动,涉及现有阶层格局的秩序维持和代际复制。教育公平是社会公平的基石。教育改革的动向可视为社会发展、全面改革的一个风向标。

·在拼爹的时代,高考对个体的回报日益增长

“中国是一个‘考试大国’,以高考为代表的招生考试制度,在选拔优秀人才、维护社会公平上起到了积极作用。”高考制度,1952年实行,1965年废除,1977年末恢复,是对中国学生高中三年学业水平的一次总结,也是一种相对公正、公平的人才选拔形式。教育公平是社会公平的重要基础,高考制度是教育公平最有力的体现,可以使人们通过自身努力,提升参与平等竞争的能力,这有助于促进社会纵向流动。

考试招生制度自古就有,我国古代的科举制度,自隋开皇七年隋文帝设立开始,至清末公元1905年光绪帝废除,一共实行了1300年。这项用于封建君主选拔人才的制度对我国的古代封建社会的各个方面都产生了重大的影响。矫正了之前的世卿世禄制,给中小地主阶级的知识分子也提供了参与治国和施展才能的机会。考生几乎没有身份、阶层、职业等限制,除了倡、优、隶、卒等“贱民”外其他人均可参加科举考试。科举的开放性突破了血缘关系对政治权利的垄断,只要有真实水平,能够通过层层考试,即可登上“龙虎榜”,使中小地主阶级等广大下层民众有了入仕的机会,体现出一种平等精神,起码形式上是公平的。

直到现在,合理的考试招生制度仍旧是维系社会公平的重要基石,其个体回报收益依旧是人们所青睐和认可的。

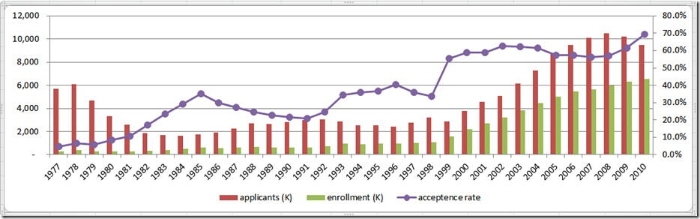

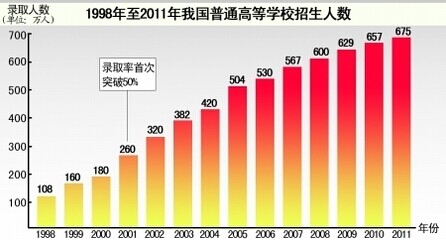

从1999年起高考报名人数出现了近10年的快速增长,1999年正是中国高考扩招元年。自1998年起,高考录取人数同步走高,至今已连续数年快速增长,2011年高考计划录取人数为675万人,较2010年再度增长2.7%。2013年全国高考录取率为76%,创历史新高。

不难看出,在“二代”们坐拥大量资源的今天,高考仍然是社会大众实现自我成就最愿意选择的路径。 【详细】

·历次高考改革,也证明了高考正向公平不断趋近

从1977年恢复全国统一高考,至今已有30年。高考制度一直在争议中变革、发展,从一年一考到一年两考,从全国一卷到全国多卷,高考多元化改革的步伐也越来越紧。三十年来,每一次高考,每一次变迁,都牵动着全社会的心。【详细】

1977年:恢复高考 国家和时代的拐点

1977年8月4日早晨,邓小平在人民大会堂亲自主持召开了有33位全国各地的著名科学家、教授以及科学和教育部门负责人参加的座谈会。会议上复出不久的邓小平决定恢复中断10年之久的高考制度。

1977年12月10日恢复的高考,考试办法基本沿用“文革”前的考试办法,文理分科。由于准备工作来不及,1977年的高考由各省、自治区、直辖市命题。文理两类都只考政治、语文、数学,文科加考史地,理科加考理化。

当年报考人数最终达到570万,录取人数是27.297万人,考试录取比例只有29∶1。1978年,又有610万人参加了刚刚恢复的高考,两次总计1180余万人的招考创下了中国乃至世界考试史上的纪录。

恢复高考不仅是简单恢复一个入学考试,而是一个国家和时代的拐点,那是一个国家重建社会公平与公正的开始,许多人的命运从此发生改变。

1983年:“定向招生,定向分配”办法出台

1983年教育部正式提出“定向招生,定向分配”的方法。规定在中央部门或国防科工委系统所属的某些院校,按一定比例实行面向农村或农场、牧场、矿区、油田等艰苦行业的定向招生。1985年,又规定:可以从参加统一高考的考生中招收少数国家计划外的自费生。

这样,一向由国家“统包”的招生制度,就变成了不收费的国家计划招生和收费的国家调节招生同时并存的“双轨制”。

1996年:并轨招生 高校学费从此年年长

1996年,中国高等教育试行并轨招生,高校学费开始增加。1997年高校全面并轨,学费年增长幅度达到了30%,甚至50%。到2000年,一直由国家“全包”的师范专业也实行了收费上学,标志着招生并轨改革的落幕。

1999年:高校大规模扩招拉开序幕

从1999年起,我国开始了大规模的高校扩招,从1998年全国普通高校招生108万人,到2002年全国高校计划招生275万人,增幅高达154.6%。扩招初期,人们曾欢呼中国高等教育从此前的“精英教育”模式进入了“大众教育”模式。

2001年:高考取消年龄婚姻限制

2001年4月2日,教育部宣布取消高考考生“未婚,年龄一般不超过二十五周岁”的限制,报考普通高校年龄、婚否不限;应届中等职业学校毕业生不再限报高等职业学校,而且可在毕业当年参加普通高考、报考普通高校本专科。

2003年:自主招生“百家争鸣”

2003年教育部批准首批22所高校开展自主招生试点。作为一种新的选才方式,自主招生的试点范围不断扩大,具备自主招生资格的高校已有90所;类型逐渐增多,有“自主组织测试”、“校长实名推荐制”、“自主招生联考”等形式。到2007年,自主招生的高校扩大到了53所。高校有了更多的自主权利,生源的构成更加多元和具体,考生们也有了更多的选择。2003年,国家教育部允许香港高校在内地自主招生,赴港念大学,在2006年形成了一个小高峰。

2008年:综合评价新风向

2008年中国开始启动《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020)》。2010年2月公布公开征求意见稿,7月发布经中央政治局审议通过的全文。这一文件明确提出要逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度,为高考改革指明了新的方向。

2013年:一考不再定终身

2013年底,教育部官方披露了已经制定完成的考试招生改革总体方案的部分细节。在高考改革中,将探索外语不再在统一高考时举行,实行社会化一年多考的改革,由学生自主选择考试时间和次数。

2015年:全面改革意见出台

2014年在全国教育工作会议上,教育部部长袁贵仁把工作的重中之重、难中之难定位为推进考试招生制度改革。袁贵仁指出,同年教育部将出台招考改革“总体方案”和关于高考、外语一年多考、高中学业水平考试、综合素质评价、考试招生违规处理等5个配套“实施意见”;开展改革试点;改进考试内容,完善国家考试题库等。

从恢复到标准再到规范,公平都是历届高考改革的核心理念,从起点公平到过程公平到结果公平,推进高考公平没有止境。 【详细】

02 高考追求公平,不等于高考中不存在问题

1977年恢复高考制度,无数人的命运发生改变,整个国家的气象也因此变得充满希望。30多年后,我们依旧在推进着高考制度的改革。老旧的教育方式,沉闷的教育内容,唯分数论的教育理念,已不再符合时代要求,也难以培养出高素质的综合性人才。地区教育资源上的差异,自主招生环节上的猫腻,特长生招生中的造假,属地招生上的地方保护,都让考生和家长深感不公。 【详细】

·问题1:唯分论对教育的伤害

“分分分,学生的命根;考考考,老师的法宝”这一论调就不难理解了。但其造成的后果远远超过了人们的想象。据调查,初中学生的近视率超过70%;由于身体长期得不到锻炼,学生的身体素质呈逐年下降趋势。而教师的压力也很大——教师中患潜性抑郁症的达60%,患显性抑郁症的达15%。

近年来,尽管我国素质教育取得了一定的成效,但客观来讲,素质教育仍难以落到实处。长期以来,比成绩、比高分、比状元是各个中学乐此不疲之事,也是广大家长择校时的重要参考标准。中小学生课业负担仍很重,“择校热”持续高烧难退,学生压力大,家长也无奈。

事实上,国外很多著名的高等学府在招录学生时早已摈弃了“唯分数论”的一元模式,他们更多的倾向于先心理素质后专业能力和综合素质的评判。这也是他们培养的毕业生走向社会后总是为世界瞩目的重要原因。也许对于中国教育来说,最需要的不是“精英教育”,而是基于“人”的理念上的“平民教育”。 【详细】

·问题2:地方保护主义

目前全国不同地区的教育资源分布仍然极为不均衡,城乡差别尤其显著。更严重的是,部属重点院校对各地考生的录取标准并不统一,对本地考生的特殊照顾尤其明显。高校招生的地方保护主义已经影响了受教育机会的平等与公正,并已引起了社会普遍不满。记得一篇新闻报道说“百年复旦为何成了阿拉复旦”说的是复旦大学60%招上海本市的学生,一到周末,学校里面空空荡荡的,平时校园里面“阿拉”声此起彼伏。

招生名额大战背后更有分省命题带来的困扰。对于一些地方低水平命题、频频出现雷人试题的吐槽声也越演越烈。

北京大学宪法与行政法研究中心和腾讯网联合举办的一项网络民意调查显示,高达四分之三的网友认为现有的高校招生政策对全国各地的考生不公平,同样比例的网友认为部属高校按省份投放招生名额的做法不公平。对于某些高校以“学校的历史传统”、“往年招生历来如此”等作为向不同省份分配录取名额的理由,四分之三的网友表示不能接受,其中高达46%的网友表示“完全不能接受”。 【详细】

·问题3:各类加分黑幕

高考加分目前已经成为了一个社会问题,也并不是只是教育一家部门能够解决的问题。河北省教育厅一位不愿透露姓名的官员坦言,高考加分项多,涉及的部门也多,一些部门愿意介入,其实正是看上了高考加分利益巨大,有关联的部门都可以从中分一杯羹,获得便利。说到底,加分幅度多大、加分项目多少,就是各部门利益博弈的。

中国青年报社会调查中心通过问卷网对1948人进行的调查显示,56.2%的受访者认为以往地方性加分有违高考公平,64.2%的受访者期待取消所有高考加分政策。受访者中,90后占22.0%,80后占44.3%,70后占23.0%,9.5%的人为60后及以上。”

浙江绍兴的三模三电加分、湖南娄底武术状元加分,浙江足球队替补队员加分各类竞赛、艺术特长。这些高考加分的怪象,实际上已经把高考加分这一本来就备受争议的规则,打得体无完肤,而高考加分制度在资格认定、审查、公示上暴露出的诸多问题,也让人们愈来愈怀疑,这样一个千疮百孔的高考加分制度,还有没有存在的必要。

·问题4:招生简单化

请问你们懂专业选择吗?请问你们懂如何选学校吗?请问你们懂职业规划吗?请问你们懂目前的就业形势吗?

过分注重应试上的整齐划一,忽视每一个学生才能和个性的充分施展;过分注重理论知识的灌输,忽视实践与生活中基本能力的培养;太多共性,丧失个性,使学生像是流水线上的产品,缺乏创新精神。现在的招生录取,完全按分排列,可以说学校对招进来的学生根本不了解,就像指腹为婚、媒妁之言,两个人没见过面就直接洞房了。对于学生、对于学校、对于整个社会而言,这样的一试招生,是否显得过于简单,过于儿戏了呢?

03 高考改革新“特技”,喜忧参半仍受期待

对教育公平的期望,全社会早有共识。每一步改变都在回应社会的新期望,每一步调整都试图向更科学、更全面、更公平靠近。但从实际经验来看,理念上的公平是否真正对接上了现实公平呢?

2013年3月,中国教育在线针对高考改革进行了网上调查。从调查显示的结果来看,超过90%的受访者对现行的高考制度予以了肯定,认为高考是中国目前最为公平的考试;同时也有超过90%的人认为高考制度需要进一步的改革与完善。

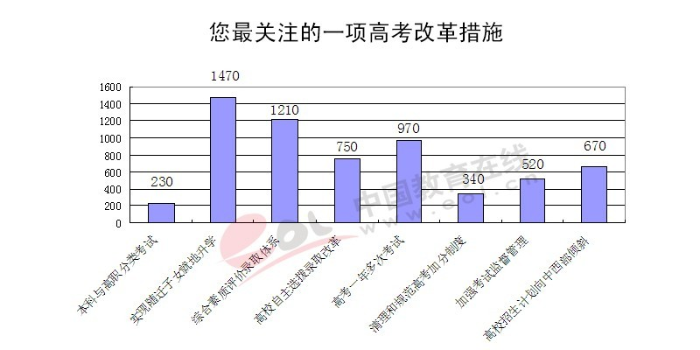

在“您最关注的一项高考改革措施”的调查中,大家对“实现随迁子女就地升学”关注度最高,排在第二的是“综合素质评价录取体系”,第三是“高考一年多次考试”。

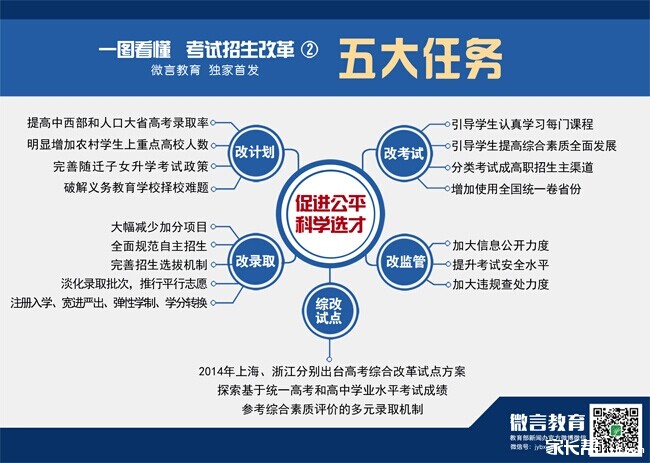

十八届三中全会提出,推进考试招生制度改革,探索招生和考试相对分离、学生考试多次选择、学校依法自主招生、专业机构组织实施、政府宏观管理、社会参与监督的运行机制,从根本上解决一考定终身的弊端。加快推进职业院校分类招考或注册入学。逐步推行普通高校基于统一高考和高中学业水平考试成绩的综合评价多元录取机制。探索全国统考减少科目、不分文理科、外语等科目社会化考试一年多考。这为高考改革指明了方向。

·特技一 综合素质评价作为录取参考

2014年出台规范高中学生综合素质评价的指导意见。规范高中学生综合素质评价。建立规范的学生综合素质档案,客观记录学生成长过程中的突出表现,注重社会责任感、创新精神和实践能力,主要包括学生思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、社会实践等内容。严格程序,强化监督,确保公开透明,保证内容真实准确。

·特技二 全国统一高考命题的范围将扩大

将扩大使用全国统一高考命题,今年将扩大三个省,明年再扩大七个省。届时,将有25个省在高考中使用由国家考试中心统一命制的试卷。

·特技三 高考加分项目大幅缩减

去年年底,教育部公布了《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》。按照新政策,2015年1月1日起,将取消“奥赛”等5项全国性加分项目,只保留“烈士子女”等5类全国性加分项目。

·特技四 “一年多考”逐渐启动

1月9日,2013年全国教育工作会议在北京召开。会议明确了2013年改革重点。“英语一年多考”被提上了日程。今年将研究提出高考英语科目一年多次考试实施办法。这意味着以英语为突破口,高考“一年多考”改革将正式进入实施程序。也表明了高考正由选拔性测试向水平化测试转变。

·特技五 自主招生将在高考结束后进行

2014年12月,教育部发布了《关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》,规定2015年起,所有试点高校自主招生考核统一安排在高考结束后、高考成绩公布前进行。此外,《意见》明确指出,今年将严格控制自主招生规模,现阶段不扩大试点高校范围和招生比例。

此次高考改革方案,值得期待的亮点不少。不仅从政策上解决了社会对高考诟病的各种问题,更从根本上关注教育公平,促进社会公平。但就在我们期待的同时,两会期间,复旦大学葛剑雄教授等学者公开表示并不看好此次高考制度改革,认为本次改革只能治标,不能治本。此外,综合评价新的不公平、一年多考加重学业负担、全国统一命题缺少操作性等一系列新问题的衍生也让人们在期待的同时多了一份担忧。高考改革的“新特技”,依旧是一条喜忧参半的试点路。 【详细】

04 结语

“治大国若烹小鲜”。本次高考改革跳出了教育本身的视界,站在政治与社会的高度,通过考试招生制度这一具体而微的改革,努力实现中国社会阶层的正常流动,重建社会的正义、公正与公平。教育改革是全面深化改革中必不可少的部分。教育改革更是关乎个人梦想、公平机会、平等权益的社会议题。在城镇化加速发展的历史阶段,在各种矛盾凸显的社会转型期,教育改革所要关照到的现实情况、社会意愿很多,但始终需要秉承的是,进一步刷新教育公平、社会公平的深层含义,让更多人能够找到实现梦想之路。

责任编辑:李小白