《折得荷花浑忘却 空将荷叶盖头归》

正在广东美术馆展出的《世界动漫的中国学派——中外动漫艺术大展》中,有一组出自丰子恺之手的漫画作品,气质显得与众不同。按照今人的理解,漫画即便不是带有讽刺意味,至少得是夸张的、搞笑的。但丰子恺的漫画,却是自然清新、富有哲理和诗意的。像他这样的画,在他之前没有人画过,在他之后很多人学,但也很难画出这股独特的味道。他的画简单又平凡:想当年,老上海弄堂里的理发店、澡堂子、云吞摊都会挂他的画;他的画又很深刻甚至是伟大,用他远在挪威的粉丝——汉学家何莫邪的话来说,丰子恺是一个绝对的思想家,殊为难得的是他还不像大多数思想家那么枯燥,看他的画甚至会让你变成一个好玩的人;而日本汉学家吉川幸次郎则说,丰子恺是最中国的中国人。

为何他笔下人物总会没有五官?

有心的人不难发现,丰子恺很多漫画中的人物都是没有眼睛的,甚至有时候连耳朵、鼻子、嘴巴也没有。

《村学校的音乐课》

比如一幅题为《村学校的音乐课》的画里,所有孩子的脸部均作简化处理,眼睛鼻子一概省略,仅仅画出一张张歌唱着的小嘴,可是却让人仿佛听到了那震耳欲聋的欢乐歌声;再比如一幅《阿宝赤膊》的画里,简括地描写了小女孩赤裸着上身,双手交搭在胸前的扭捏神态,那张害羞的脸蛋却不着一笔,留给读者无限遐想的空间。

有人说,丰子恺的绘画虽然被称为“漫画”,但实际上是一种水墨的“简笔画”。

丰子恺在自己的《漫画创作二十年》里,曾经坦言自己的漫画之路是从“古诗新画”开始的。“我从小喜读诗词,只是读而不作。我觉得古人的诗词,全篇都可爱的极少。我所爱的,往往只是一篇中的一段,甚至一句。这一句我讽咏之不足,往往把它译作小画,粘在座右,随时欣赏。有时眼前会现出一个幻象来,若隐若现,如有如无。立刻提起笔来写,只写得一个概略,那幻象已经消失。我看看纸上,只有寥寥数笔的轮廓,眉目都不全,但是颇能代表那个幻象,不要求加详了。”

但有一次,丰子恺偶然再提起笔加详描写,结果变成和那幻象全异的一种现象,竟糟蹋了那张画。于是丰子恺恍忆古人之言:“‘意到笔不到’真非欺人之谈”……用寥寥数笔画下最初所得的主要印象,最为可贵。

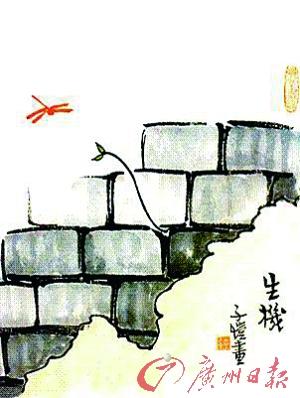

《生机》

画风一直被效仿难以被超越

虽然丰子恺的笔墨意趣是东方的,但它的人物造型、远近透视则是西方的。这种曾经被诟病为“不中不西”的风格,和丰子恺的经历有关系。他从小受过正规传统书画教育。十二三岁就画完了《芥子园画谱》,后来考入浙江省立第一师范学校,跟随李叔同学了五年的西洋画和书法、素描。书法始学欧阳询、转北魏诸体,法度谨严,笔力刚劲,后来又掺入了章草书风,自成面貌。再后来,他去日本游学,又发现了日本漫画家竹久梦二的画集,被这种“不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心”的寥寥数笔勾勒而成的小画深深打动。于是开始在效仿当中探索自己的艺术道路,逐渐形成了这种既脱胎于先辈遗风,又具有自己独特风格的艺术语言。

丰子恺研究会特约研究员吴浩然说,其实丰子恺的这种画风,在当时已然影响很大,许多人争相效仿,但直至今日,后来者都几乎难望其项背。评论家陈传席也说,他曾经认为,丰子恺的画品虽然很高,但毕竟简单,专业的画家学了很久,再稍加变化,应该会要强于丰子恺才对。可后来偶然在某位藏家家中看了某位大家的效仿之作。“某画家的画本来在我心目中很高,但在丰子恺画前却显得十分糟糕。很显然,丰子恺画中的清气、逸气更显突出。”陈传席由此得出结论:“形可学而得,气不可学而得。丰子恺画中的清气、逸气是最难学的。”

《都会之春》

他是个儿童崇拜者

他也关注社会现实

丰子恺从不讳言自己是一个“儿童崇拜者”。在他看来,虚伪骄矜的成人大都失去了本性,只有天真烂漫的儿童才是真正的“人”。这就不奇怪,为何丰子恺画了那么多儿童漫画。他自己的孩子——阿宝、瞻瞻、软软也一次又一次地成为漫画的主人公,他们拿着大蒲扇当自行车,忙着给凳子腿套上鞋子、在弄堂口拉着妈妈的衣角等待爸爸的归来……

丰子恺的儿童漫画在他那个时代取得了巨大的成功。但在上世纪30年代,丰子恺开始感到这种漫画有点逃避现实和对社会漠不关心,于是他的画笔开始更多地描绘成人世界。虽然丰子恺最终皈依佛门,且一直抱着陶渊明式的田园隐逸理想,但他又并非彻底的出世者。他接受过新式学堂的教育,经历过“五四”新文化运动洗礼和西方文艺思潮影响,是肩负有“天下兴亡,匹夫有责”的人格传统的新一代知识分子。他经历过太多人间的悲欢离合,一次次的日机轰炸,一次次的举家逃难,令他的艺术具有现实主义风格和大众化倾向。他始终热切地关注着现实社会,以细腻的感情体味着人生的喜怒哀乐。这里面既有人间烟火的平淡幸福,如红尘万丈的上海,无数屋脊中浮出的一只纸鸢(《都会之春》),也有社会上种种的苦痛相、悲惨相、丑恶相、残酷相。

但最终,丰子恺从审美上抵触过于“触目惊心”的作品。他最后进行的反省是,所谓“斥妄”之道其实不宜多用,多用会让人感觉麻木,反而失效。“艺术毕竟是美的,人生毕竟是崇高的,自然毕竟是伟大的。这些辛酸凄楚的作品,其实不是正常艺术,而是临时的权变。古人说:‘恶岁诗人无好语。’我现在正是恶岁画家;但我的眼也应该从恶岁转入永劫,不妨从人生转向自然,寻求更深刻的画材。”

丰子恺最终升华了自己对人和生命的最深切的关怀。他注意到破墙的砖缝里钻出来的一根小草,作了一幅《生机》。这幅画真正没有几笔,然而丰子恺觉得比以前所作的数千百幅精工得多; 有一天到友人家里,看见案上供着一个炮弹壳,壳内插着红莲花,归来又作了一幅《炮弹作花瓶,世界永和平》……他用自己最真挚的表达,涵养着人的慈悲。“他是一个有着菩萨心肠的现实主义者。”何莫邪对丰子恺下的这句断语,最为恰当。

更多精彩:《凯风智见:两大“影帝”飚戏成就清代满蒙联盟》