01 明码标价的征婚广告:要爱情?还是婚姻?

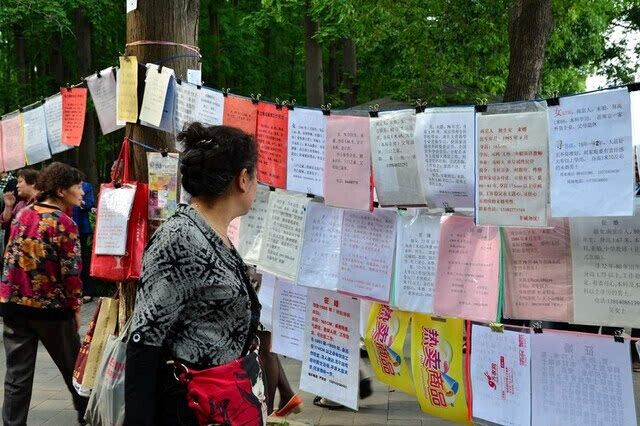

1.公园处处是广告,房、车、学历缺一不可

北京公园里的相亲场景最近又有了报道,这些每日上演的城市现象因为媒体的描述,得以完整进入人们的视野当中。这些相亲体现了近乎冷酷的规则,在决定相亲的优势上,京籍、车子、房产所在环数、祖上是否土著等起到决定性作用,其他都是浮云。

随便一处公园一角,各色小广告琳琅满目,唯物质至上的征婚条件已不在少数,三三两两大爷大妈聚在一起,细说自身条件如数家珍,二环有房、月薪十万、跑车自备、生肖不属羊已成结婚“标配”,若是超越了这些条件,便是征婚中的“高配版”。

然而,若是“标配”中的条件有任意一点不满足,那就只能被打压为“低配”,“低配男”、“低配女”的征婚困境可想而知,每日清晨到傍晚,父母拿着牌子为子女“宣传”,渴望有一丝转机,有人可以与自己的“低配”或是“标配”版子女达成心目中所想的“门当户对”。

2.大爷大妈条件苛刻,属相问题也纠结

都市年轻人择偶的准绳,也许是父辈坚如磐石的“常识”和人生阅历。有些确实是科学和理性无法解释的,但时时像一座无法逾越的雪山,横亘在子女自由的感情走向之间,断送婚姻可能。

比如那篇报道提到,一个京籍京户、三环有房、985高校的女硕士,只是因为属羊,就遭对方父母拒绝——大爷大妈认为属羊的人(尤其是女性),会“命不好”。这个“逆天”的标准引来网友愤怒吐槽:“属羊怎么了?又不吃你家的草!”

小编身边就有这样一位姑娘,典型的苏北柔情女子,在上海某985高校与上海土著男生谈恋爱,两个学霸一路走来感情甚笃。待到谈婚论嫁,男朋友家里投了反对票:女生老家竟然在“长江以北”,怎么能娶进家门?几轮拉锯战后,男生还是认song(上尸下从)了,狠心甩掉谈了7年的女朋友,按长辈的意思继续寻找“长江以南”的适龄女子。男生的爹固然奇葩,但儿子也认可这种家庭的价值观,不是吗?

悄无声息地,在观念老套、控制欲强的家庭中,子女也把父母传统刻板的观念内化为自己的准则。当属相也能成为择偶的一部分,且没有任何事实的依据,只是靠印象中的经验总结,便“一棒子将人打死”,这种择偶观念是在令人唏嘘不已。

3.畸形物质心理:只要二环内,身体残疾都可以

基于这些事实,媒体更是整合出了一份“相亲价目表”,北京户口值54万,不同地段的房产和不同层级的学历对应着不同的身价,男性和女性则奉行不同的标准,比如男性学历越高越值钱,女性则博士学位最不值钱。家长们对于相亲的利益计算是直言不讳的,有人就坦然声称“我儿子才33,不考虑没北京户口的姑娘,有户口残疾也行”。

这种带有明显歧视意味的相亲条款也被罗列出来,也就是说:北京户口比你的一只胳膊或者腿更重要,肉体和北京户口之间,我选择北京户口。这种中国式相亲,已成了一条赤裸裸的鄙视链,虽然教育观念中一再强调正确道德价值理念的重要性,可现实里,物质就是这么重要,对于一部分人而言,物质条件已经被置于一个无法企及的地位。

02 从彩礼到征婚,婚姻怪象恣意生长的背后

1.经济迅猛发展下的大城市压力

这种婚姻观念也不能完全否认,在中国的大城市生活,本来就需要一定的成本,压力相对金钱无时无刻不在变化,没有什么是永恒的。也许有了物质基础,可以让这类人少一些担忧,少一些焦虑,多一份安全感,从这个层面来讲,物质与压力紧密相关,存在此种观念也就无可厚非。

在这其中,焦虑感和恐惧感最为强烈的当属比上不足比下有余的中产阶层,他们既渴望巩固和提升现处阶层,又对自身阶层可能下滑忧心不已,对低于自己的阶层上升的渴望和实践保持足够的警惕。婚姻,在这种考量下被赋予了巩固阶层地位的重大使命,表现在对子女的择偶标准上,就是一条条严苛到不近人情的标准与规定。

2.封建婚姻观念根深蒂固,受父母左右

这种实质为通过婚姻转移和消解中产阶层焦虑感、巩固和提升自身阶层地位的“中国式相亲”,在被打上“门当户对”的美丽标签后,确实更容易彰显父母们的苦心与温情,让人即便不能赞同,也不忍过于指责。

在中国传统道德大框架的束缚下,我们没有办法去完全忽视它,因为良心上会受到自我谴责。面对父母们“温情地”助力相亲,我们没有理由拒绝,同时也无力反抗。然而这些为子女们相亲的父母们犯了两个大忌,不仅将子女的婚姻完全变成了一场算计和交易,也彻底暴露了其物化婚姻的功利心理。

父母出于对子女未来的担忧,迫切想要在生前给子女一份保障,使得他们能在有保障的婚姻里,过好自己的下半辈子,可是他们却犯了“旧式婚姻”的错误,以为只要有婚姻,物质就一定能保障。可是,在现代,离婚率不断升高,婚姻再也无法成为物质基础的保障,反而岌岌可危,随时都会消逝。

3.教育观念:唯金钱至上

随着社会的发展、生存的需要,金钱变得越发重要。虽然国民教育中已经在不断扭转这种有悖于正确价值观的观念,可现实环境是会潜移默化左右人的思想的。也许蹒跚学步中的你有着非常正的“三观”,视金钱如粪土,然而在一次又一次地升学中、交友中、考试中,直到步入社会后,才恍然发现,原来,以前的自己是那样单纯,虽然想着不要变,坚持自己,可心中还是难免产生了这种现实的想法。

报道中的“公园相亲”里,我们看到的是清一色的父母们将“门当户对”视为婚姻的先行条件,对不符合硬件标准的对象毫不留情地淘汰,无疑人为剔除了有可能与自己子女情投意合的对象,也让婚姻“因爱而结合”的主旨彻底变成了两个家庭和阶层物质条件的算计与交易。“中国式相亲价目表”,是中产阶层父母们在安全感缺失、焦虑感爆棚的心态下,试图以子女婚姻为筹码,维持现有阶层地位和生活方式的无奈之举。可以理解,但无法苟同。

03 明码标价:没有爱情的婚姻终将走向毁灭

1.“门当户对”并非物质条件完全对等

现代的“门当户对”,存在着太多的偏见与误解。

一是人们对“门当户对”的理解过于狭隘和迂腐。

户口、学历、有无房车等物质条件确实能部分反映出两个人的成长环境与家庭背景,但这些远不是“门当户对”的真正要义。因为物质基础是可以改变的,一个家庭背景一般、无京沪户口、学历不高、无房无车的年轻人,通过自身努力也完全可能从无到有,走向更高阶层;一个各方面物质条件卓越的人,也可能瞬间一无所有。

真正的门当户对,起码还应包括两人共同的价值观等精神层面的契合。只有这些早已根植于灵魂的精神内核,才是一个人性情、阅历、心态、追求的反映。而这些,才是决定了一个人最终能否走向成功、实现人生价值的根本性因素。

二是片面强调“门当户对”(还是理解错误的),而忽视了感情基础。

身处现在社会的人们,尤其是适婚男女们,早已过了靠荷尔蒙行事的年纪,对婚姻中物质的重要性了然于心,但这并不意味着婚姻并不需要感情基础。即便是再强调物质的现实男女,也不得不承认即便不是唯一和先行因素,感情在一桩婚姻中仍占据和物质同等重要的地位。现实中,因感情问题分道扬镳的夫妻,绝不会比因“贫贱夫妻百事哀”而分手的夫妻少。

2.没有爱情的婚姻,“金山银山”也保证不了

把择偶理解为物物交换你就输了。在大城市打拼,表面看像和别人进行军备竞赛,但本质上是自我心态的历练和修行。大城市具备百倍于你家乡的社会复杂性,自然更需要每个人配备坚挺独立的婚姻观,对抗时刻降临的挫折。如果你家的感情教育起点跑偏了,爱情课从没及格过,三观也早已粉碎性骨折……那么配偶的户口以及“金山银山”的安全感对你有什么用呢?它迟早是别人的呀!

假如你会相信北京五环外没有爱情,户口能锁住安稳一生,是因为除了这些世俗空头支票的承诺,你内心没有能安身立命的价值,生活无趣到在朋友圈眼红求婚仪式,工作没有丁点上升空间。还没结婚的你,不得不认真盘算离婚那一天自己能分到多少财产。

如此这般,一个不能驾驭内心的你,为什么要留在北京上海,你凭什么相信你配得上幸福的婚姻?

3.治标又治本:自身价值观念的改变

毋庸讳言,“相亲价目表”背后的婚姻焦虑,夹杂着向上流动的渴望,本质上却是对向下滑落的预防,反映出婚姻对于个人生活的影响。有人总结,“50年代选英雄,60年代找贫农,70年代奔军营,80年代求高知”,从中可以看出,婚嫁的标准变动不居,与整个社会的变化息息相关。思考父母心中“相亲价目表”的同时,也不妨想一想这份价目表背后社会心态、社会价值的问题。

婚姻无法回避物质基础,但更不能缺失爱情基座。从趋势来看,早在上世纪70年代,在现代化过程中,随着社会物质财富的积累、社会保障制度的健全、社会福利水平的提高,人们通过婚姻保持和提高自己社会地位的动机就逐渐下降,以爱情为基础、跨越社会阶层的婚姻就开始增长。

而从微观来看,“白发相亲角”人气很旺,成功率却很低。有研究表明,上海的“白发相亲角”的成功率不足1%。可见,对于婚姻,对于家庭,更多仍是感情的考虑、“三观”的契合,这才是婚姻和睦、家庭幸福的稳定基座。随着中国社会愈发走向成熟,因爱结合的婚姻,更会是主流的婚姻价值。因此,计算一时的物质得失,不如算清一世的幸福保障。拿身价作为婚姻的砝码,要付出的代价可能就是爱情。

所以,摆在眼前的这一切问题与困扰,根本还是需要自身价值观念的改变。

04 结语

世界多的是比户口复杂的事。心魔未除,凑合结婚了,前路多的是妖孽。为了户口而牺牲爱情的你,从此步入循环往复的家庭伦理狗血剧。你很快发现,婚姻成了青春的坟墓,而配偶那至尊的户口,便是这一切的陪葬品。没京沪户口未必糟糕 可怕的是你配不上爱情!