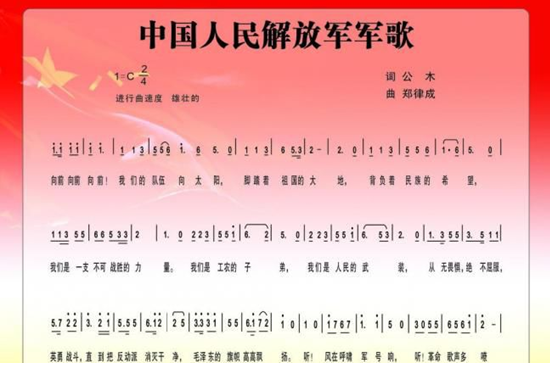

八一建军节前夕,内蒙古朱日和训练基地沙场点兵,三军霸气亮相,彰显出我军威武之师、正义之师、文明之师的本色,钢铁长城撼动了每一位华人的赤子情怀。伴随三军儿郎铿锵步伐的,是激越人心的《中国人民解放军军歌》。关于军歌,有很多历史需要我们铭记。

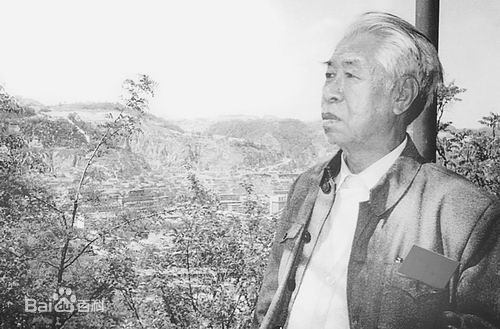

一、词作者

公木,原名张永年、张松甫、张松如,是我国著名诗人、学者、教育家,《中国人民解放军军歌》的词作者。公木1910年生,河北辛集人,1998年10月30日因病在长春去世,享年88岁。著名诗作有《父与子》《鸟枪的故事》《哈喽,胡子!》等。还创作有《英雄赞歌》(电影《英雄儿女》主题歌)、电影《白毛女》《豹子湾战斗》等插曲,整理定型《东方红》歌词。

二、曲作者

郑律成(1918—1976),生于朝鲜南部全罗南道光州,著名作曲家。1914年出生在朝鲜全罗南道光州杨林町一个贫苦家庭。原名郑富恩,后因酷爱音乐,改名律成。1933年随亲人到中国南京参加朝鲜革命组织“义烈团”。1937年10月奔赴延安,先后入陕北公学、鲁迅艺术学院音乐系学习。1939年1月加入中国共产党。抗日战争胜利后,郑律成返回朝鲜工作。1950年回到中国,随即加入中国国籍,定居北京,先后在北京人民艺术剧院和中央歌舞团从事音乐工作。1976年12月7日,郑律成于北京逝世。一生中作有300余首包括歌曲、大合唱、歌剧、电影音乐在内的各类不同形式的音乐作品。其中歌曲《延安颂》、《延水谣》、《八路军进行曲》、《朝鲜人民军进行曲》、《兴安岭组歌》等都是传世之作。

三、《八路军进行曲》的创作过程

1939年7月中旬,抗大总校职工万余人在校长罗瑞卿率领下,东渡黄河,开赴前方。政治部宣传科只留下公木和郑律成两人,奉命等待到筹办中的抗大三分校工作。三分校政治部各科室人员一时还没有调配齐全,他们紧紧抓住这个短暂空暇的宝贵时间去实现共同合作创作歌曲的夙愿。

郑律成经常催促公木,让公木作词供他写曲。他诚恳地说:“你是从前方来的,有生活基础,我俩携手合作为八路军歌唱吧!”他进一步建议:“咱们也搞一部大合唱吧!”“什么大合唱?”“当然是《八路军大合唱》啦!”经他一再鼓动,并且提出命意,点出题目:“军歌、进行曲、骑兵歌、炮兵歌、冲锋歌,再添一篇《快乐的八路军》,《子夜岗兵颂》也算一篇,总共七八篇或八九篇就够了。”两人具体商定,立即动手创作《八路军大合唱》。他俩决定这个大合唱要由八支歌组成,要的是这个“八”字。

公木一气呵成,写下《八路军军歌》《八路军进行曲》《快乐的八路军》《炮兵歌》《骑兵歌》《冲锋歌》《军民一家》,加上原来创作的《子夜岗兵颂》共八支歌的歌词,完成这些歌词的创作还不到一周时间。

公木每写成一篇歌词,郑律成就拿去作曲。没有钢琴,连手风琴也没有,郑律成只是摇头晃脑地哼哼着,打着手势,有时还绕着窑洞中摆放的一张白木茬桌子踏步转悠。意识到公木带着笑意注视他,他就走出窑洞,到山坡上去“创作”。谱曲似乎比作词更费些斟酌,郑律成也经常用鼻音哼哼出一个调儿来,征求公木的意见。作曲的时间拖得比较长,大约到八月底、九月初,全部编曲才算完成了。郑律成说:“给词作曲,如同为虎添翼。”

1939年秋冬,这嘹亮的歌声在延安的山山岭岭回荡着。这年冬季,《八路军大合唱》由鲁艺音乐系油印成册,还在中央大礼堂组织过一次晚会,由郑律成亲自指挥,进行专场演出。此后,不只是抗大学员唱,各机关、部队、学校也都传唱起来。学员们一批批毕业了,也就把歌声传遍四面八方。这部大合唱一经唱出,就受到热烈欢迎,唱遍延安,唱遍陕甘宁边区,唱遍各根据地。

四、升华为军歌

1940年夏,《八路军进行曲》在《八路军军政杂志》刊载后,便在各抗日根据地军民中传唱。1941年8月,该歌曲获延安“五四青年节”奖金委员会音乐类甲等奖。全国解放战争时期,《八路军进行曲》更名为《人民解放军进行曲》,歌词略有改动。1951年2月1日,中央人民政府人民革命军事委员会总参谋部颁发试行的《中国人民解放军内务条令(草案)》,将《人民解放军进行曲》改名为《人民解放军军歌》。1988年7月25日,经中共中央批准,中央军事委员会决定,将《中国人民解放军进行曲》正式定为《中国人民解放军军歌》,邓小平签署了颁定军歌的命令。