甲午一役,天下弃李鸿章如敝屣,只欲杀之而后快;同僚亲友唯恐避之而不及。而此时李鸿章已是七十老翁,毕生功勋,尽付流水。历史上等凡罹此大难的士人,不是抑郁而终,便弃天下做了闲云野鹤,所谓进则儒,退则道。然而李鸿章,一介孤臣,背上千古骂名,却厚着脸皮,老而不死,劳劳车马,深察时代和列国,用心自强与维新,只待以老朽之力挽狂澜于既倒,何苦来着!

酒徒才堪大用

公元1853年2月的一天,翰林院小编修李鸿章闲来无事,在京师琉璃厂书肆淘书。忽闻太平军克安徽、杀巡抚,势如秋风扫叶,遂发出了桑梓之叹,认为自己投笔从戎、建功立业时候到了。于是收拾行李,在无权无兵无饷更无打仗经验的情况下,赶回安徽老家,组织起一支杂七杂八的小分队,欲与洪水猛兽般的太平军一决定高下。

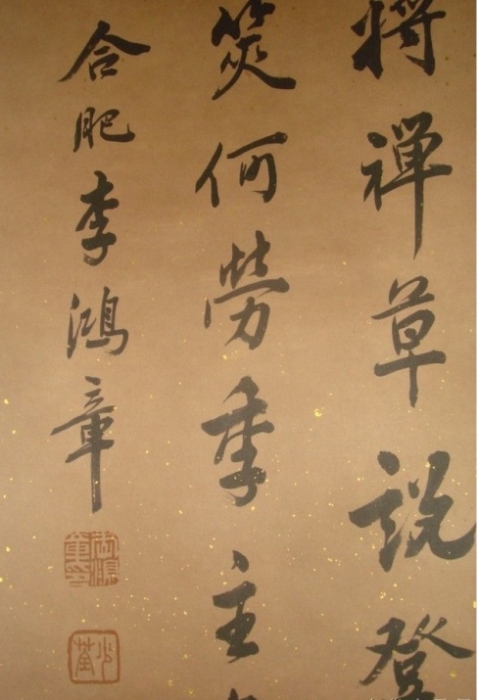

李鸿章生于1823年的安徽合肥县。此时,欧洲大革命偃息,西风东渐,老大帝国遂入多事之秋。父亲李文安,进士出身,曾与曾国藩有同年之谊。少年李鸿章有幸拜在“五百年来唯此公”的曾国藩门下,习得经世致用之学,立下书剑报国之志。24岁中进士、入翰林,比起那书生范进,也不知强了几万倍。可他偏不满足于一介编修之职,作诗云:“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。一万年来谁著史? 三千里外觅封侯”,其不可一世,溢于言表。

但他那简陋不堪的小分队很快就被太平军打得一派涂地。而且祸不单行,一时谣言四起,诽谤丛生,父老乡亲饶不了这个失败的狂人。那段日子,李鸿章几乎不能立足于乡里,更有没面子回京,常常借酒浇愁,写一些“书剑飘零旧酒徒”的落拓之句。好在有曾国藩——一位伟大的师傅。

公元1858年,35岁的李鸿章眼看着功名无望,再去投奔这位授业恩师。他这一生,堪称得一个“大”字,才大、志大、功大、业大,为人谋事也气象大、格局大,都与这位好师傅的栽培分不开。但此时曾国藩认为,李鸿章虽说才堪大用,却性情不稳,向来妄自尊大,好大喜功,必须折他的锐气,方能成就栋梁材。于是他对投奔他的这个弟子说,我这里是浅沟,容不下你这大船,你另往别处去吧。

多番恳求后,李鸿章最后勉强留在老师身边,做了随身秘书。可他素来不是个听话的主,几次和老师意见不合,甚至一度负气出走,被外面打击后有主动认了错回来。曾国藩不计前嫌,更加用心良苦。曾国藩统筹平乱十年无成,李鸿章跟着东奔西走,办团练、草奏折、出谋略,偃蹇颠沛十年,心中块垒也大,但其才气识见亦随之沉敛郁积。纵观“曾规李随”故事,都可见老师练其气、老其才的用心。

1861年,曾国荃围天京,拒不增援上海,李鸿章受曾国藩命独率淮军援沪,终于等来人生第一次大转折。他借此机会反辅为主,独立门户,此后迅速成为独当一面的封疆大吏。李鸿章入沪这年38岁,对于很多仕途之人来说,这个年纪已是俗累缠身,鸿鹄远逝,而李鸿章到这时,才算是真正师门毕业,才堪大用于天下了。

不做苟且之官

梁启超为李鸿章立传,说“天下唯庸人无咎无誉”,而李鸿章毁誉至极,正因其敢想常人之不敢想、敢做常人之不敢做、能负常人所不能负。他不像海瑞,两袖清风,一身铮骨。倒像张居正,成大事而不修身。当然李鸿章更是少修养,简直有些“娘希匹”的样子。

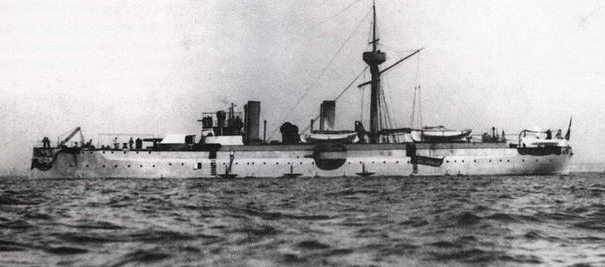

李鸿章做官,家人鸡犬升天,都成了暴发户。为建成北洋海军,他公开卖官鬻爵来筹款。虽说这在当时那种主政腐败、朝廷无能的环境下情有可凉,但毕竟为天下清流所不齿。李鸿章的淮军也都是李家军,拉山头,认大王,在镇压农民军方面打了漂亮仗,却在外国兵面前多作鸟兽散。它的腐朽一定程度上也显示出统帅放养式带兵的作风。

不过有一点李鸿章可以自负而无汗颜,那就是天下清流常常是只骂人不干事,而他却只干事,不怕骂。纵观吾国三千年政治生态史,总被庸官政治笼罩,而李鸿章立身其中,可算是个另类。他那句应制诗,“定须捷足随途骥,那有闲情逐野鸥! ”可谓其一生奔走驱驰的写照。这种一门心思放在做事上、不可阻挡地要做成事的精神,很大程度上来自他的学问渊源及人格锤炼。

李鸿章之学问根基,实曾国藩为之奠定,而国藩之学,则来自宋明以来儒家士大夫 “经世致用”、“学政合一”的传统。早年进京应试,李鸿章便写下“即今馆阁需才日,是我文章报国年”的豪言壮语。后来做曾国藩秘书,更是屡创大手笔。曾国藩称赞他 “天资于公文最相近,所拟奏咨函批,皆有大过人处”。其最负盛名的《参翁同书片》,便由李鸿章起草。此片运笔老辣,拿捏有度,一举参倒封疆大吏又是帝王师的翁同书。

历来文武兼备的士人少,清末乱世则为这种人才提供了土壤。李鸿章平生以“书剑”自喻,这“一书一剑”相得益彰的魅力在其后来的仕途进取中大放光辉。在与太平军作战中,李鸿章意识到洋枪洋炮的利害。1864年,他写下长达三千字的奏折,详述西洋子弹枪炮的制造之法及其原理,精细到对子弹、枪炮的材质、尺寸、结构、引线以及工匠多少,铸炉多少等细节描述,并以“理事相通”的理学精义从学问道德层面反驳了顽固派的挞伐,伸张了自己洋务御侮的主张。

李鸿章做事深究的态度,用心的良苦,考量的长远,让他势必成为中国近代史上首屈一指的人物。自率军抵达上海后,他在这块国家财政所依的地皮上,励精图治,节度华洋,借力打力,逐渐摸索出一套行之有效的“以夷制夷”手段,不仅镇压了太平军,更习得了与洋人打交道以及兴办洋务的各种经验和知识。

彼时,洋务名为自强,实为御侮,外交则看似礼仪国书往来,实则刀光剑影。李鸿章将他那“一书一剑”运用自如。1870年天津教案发生,朝廷令李鸿章取代直隶总督曾国藩,安抚列强,平复民情。李鸿章当仁不让,在老师跌倒的地方爬起,遂取代曾国藩,走进帝国权力的中心。

孙中山曾言,要立大志,做大事,不要立大志做大官。李鸿章至少可为前半句注。在1872年《筹议制造轮船未可裁撤》一折中,李鸿章怒斥当朝士大夫们 “圉于章句之学而昧于数千年来一大变局,狃于目前苟安而遂忘前二三十年之何以创巨而痛深,后千百年之何以安内而攘外。”显然,他是要拿宋儒为万世开太平之气魄和精神力挽狂澜了。

千夫所指等闲

整个19世纪七八十年代,李鸿章斡旋于欧美列国之间,穿梭于王公士大夫之中,可谓纵横捭阖,风光无限。但吊诡的是,甲午一战,他把置办了三十多年的家当一股脑挥霍殆尽,也把一个“天朝上国”送上了亡国灭种的风口浪尖。举国皆欲杀李鸿章而后快。可他偏不那么轻易就去死,即使是吃了日本人的子弹。

战后李鸿章闭门生病,门生故吏尽去,门下走狗袁世凯也投奔了荣禄。据说他反过来做说客,叫老主人干脆连大学士的虚衔也一并弃了,做个林泉之下的逍遥大士,何等快活!这真是一个两全其美的好主意!可惜三十年来洋人“只知李中堂而不知有朝廷”。日本人点名要他去谈判,几番舌枪唇剑,一阵半死不活,总算在丧权辱国的马关条约上,让日本人做出点让步。接着俄国沙皇尼古拉二世又加冕,定要“大清国第一重臣”李鸿章前往捧场。

无奈,自从东西九万里,拖着一条花白辫子的李中堂一口气周游了欧美列国。本来有这九万里奇遇,他可以此生无憾矣。可是他又写诗发着牢骚:“三百年来伤国步,八千里外吊民残。”在德国,东西两位“俾斯麦”聚首,东方的问西方的:“为大臣者,欲为国家有所尽力。而满廷意见,与己不合,群掣其肘,于此而欲行厥志,其道何由?”西方的得意地回答:铁血政治。前提是皇帝要有权才行。

想起西太后那副邹巴巴的尊荣,李鸿章有些懊恼。但不久他又喜形于色,兴奋地对人说“此行所见过于所闻”,“博考诸国政治之道,他日重回华海,改弦而更张之”,“生今之世,善教发为善政,其明效大验,有如是哉”……看来他是不想退隐林泉了。他还提出,中国之事,不仅是器物,根本是“政教”不如人,这在当时实在惊人之语。

可惜李中堂归国,并非东坡还朝。东坡能卷土出来,李大人只能大失所望地做起了总理衙门行走,号曰“伴食宰相”。然而有趣的是,这个只剩下吃喝走走之余生的老人,不知怎地跑到圆明园散步去了,于是连这个总理衙门“行走”的差也给撤了去。然而康梁变法终于来了,京城一时风雨满楼。

闲置在家的李大人叫人给康有为送去几千两银子,以表达他的热切支持,可是被康先生大义凌然地拒绝了。后新法夭折,康党遭血洗,很多人弹劾李鸿章也是康党。西太后为这事专门拿问李鸿章,他竟然回老佛爷的话时承认康梁所做正是自己一直以来想做而未能做成的,还说“如主张变法者即指为康党,臣无可逃,实是康党。”真是又老辣又倔强。

落日旌旗孤臣

公元1898年隆冬,桀骜不驯的黄河又一次洗劫生灵。一时浮尸蔽水。太后和天下清流认为,被人唾弃的李鸿章应该去抗洪救灾。这个75岁的老头,终于冒严寒、涉险阻,颠沛数千里,辚辚车马、滚滚风沙,从下游到上游一路勘察。他真是把这差当起来了。

但这已不是“陆机入洛才名振”的光景了,风烛残年,千夫所指。不过他还是那么狂妄,他说要 “以国计民生为怀,作一劳永逸之想”。不久他就上了勘河折子。这折子较之以往更长、更细,长的令人厌烦,细到无法下咽,简直就是一篇以现代水利科学为根底撰写成的研究报告。据说这是洋人水利专家日夜伴他勘察,后来二三子灯下舞文弄墨的结果。显然这是在与尧舜宪章作对。不过,像这样作对的事情,实在太多了。

回顾李鸿章四十年宦海浮沉,从军械、轮船、铁路、电报、新式教育、现代公司乃至后来的政教维新之论,哪一样不是冒天下之大不韪,哪一类不开风气之先,哪一次不会激起惊涛巨浪而博得不忠不孝、大逆不道之名。甚至有学者认为,整个甲午战争,不是中国人和日本大在打仗,而是满朝文武与李鸿章一人之较量。此说真是耐人琢磨!然而人们已厌倦了琢磨。

不管怎样,李鸿章的“厚颜”与“顽固”,真是旷千载而一遇。如今站在河边勘察水文的那个李鸿章形象,让人想起他那“秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛”的绝命诗句。体味那一个“孤”字,我们试将此“孤”与翁同龢等清流之“孤”相比,发现翁等不过是“名在前、利在后”之“孤”,而李则是以“利”驱士,谋实际而绝清谈之“孤”。进一步将之与变法英雄康梁比,康梁唯愿一举功成,扭转乾坤,却只能“孤”悬海外,无人认同,李则深恐“投以猛剂病未除而增剧,却“独”沉海内,为洪流所湮灭;和张之洞等开明士人比,张是七分儒心,三分道骨,虽木秀于林,但能潇洒进退,而李则生亦功名,死亦功名,定要与天地古今做一世交代,成千古不二之骂名。

作为最后的士大夫中的一员,究其学问之结构,虽儒法纵横术并用,到底还是儒心在作祟。这儒心比之煌煌大宋朝的士大夫们也丝毫不差,而在事功上更胜于他们。然而正是这一点,尤其让今人看不上了,因为少了几分“道心”。而他的老师则儒道并济,成为五百年来做官的完美榜样。的确,千百年来,似乎唯独曾氏“内圣”与“外王”两全其美,唯独曾氏可以在纷繁错杂,变幻莫测的朝局

中永葆周全。然而任公云,“誉满天下未必不为乡愿,谤满天下,未必不为伟人。”誉满天下的曾国藩固然令人向往,但谤满天下李鸿章同样耐人寻味,甚至我们可以说,我们可能更需要后者这样的人。

1901年9月,李鸿章最后一次以直隶总督、北洋大臣的名分走上丧权辱国的谈判桌。比之甲午前虽遭欺凌犹能抗衡于列国,比之甲午后,马关舌战群倭的殊死一搏,这一次真的是山河破碎,大道凌夷,一口鲜血涌上喉头,死期至矣。谈判之前,有人为李鸿章谋划三策,上策拥兵自立,建立共和;中策北上勤王,拥君立宪;下策入虎狼之口,签卖国条约。李鸿章说他选择下策。正所谓一代人只能做一代人的事。他此时能做的,也只是收拾山河待后生了。