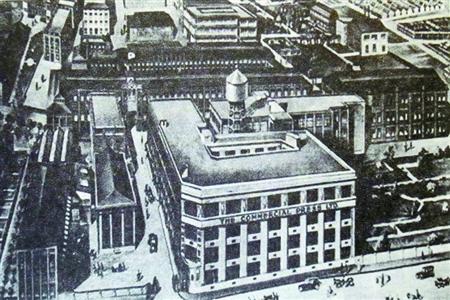

宏伟的商务印书馆大厦,是当年上海乃至全国的文化地标

关于闸北、静安两区“撤二建一”正在酝酿的消息一传开,网上议论纷纷,一些网友认为两区落差比较大,不乏调侃奚落闸北之词。其实,这是对闸北的误读。80年前,闸北曾经是文化重镇,以左翼作家的眼光来看,租界“魔鬼蟠居”,闸北华界则更加人文,更有底气。

在闸北的文化地图上,上世纪初就名家荟萃、群贤毕至,蔡元培、茅盾、郑振铎、夏?尊、叶圣陶和俞平伯等长期住在闸北。二三十年代,鲁迅、瞿秋白、郭沫若和冯雪峰等也到闸北定居。闸北文化圈,撑起过上海现代文化的“半壁江山”。今天,那个年代的故事,虽已遥远,但从不少名人回忆录中,仍可闻到闸北文化的气息与温热……

宝山路上的“小人物”

1916年8月,刚从北京大学预科毕业的茅盾(沈雁冰),怀揣亲友介绍信来到河南路商务印书馆发行所,总经理张元济与他会面。张元济是商务的元老,家住宝山路附近。简单寒暄后,张元济即请茅盾到商务的编译所任职,他对茅盾说:“编译所在闸北宝山路,你没去过吧?”茅盾表示不知道宝山路在哪,张拿起电话,用很流利的英语跟对方通话,放下电话,他对茅盾说:“你回旅馆,我马上派人接你去宝山路。”不多时,张元济的小汽车开到旅馆,一位名叫“通宝”的茶房将茅盾送到了宝山路。(《茅盾回忆录·商务印书馆编译所》)

宝山路,是上海著名的文化地标。闸北文化圈,最先在宝山路一带形成。1902年,闸北商人开筑宝山路,连通了北四川路和北河南路。1907年,在宝山路东侧(今宝山路499弄附近),商务印书馆大厦拔地而起,成为当年闸北的文化高地,茅盾到来的前一个月,孙中山刚刚参观过这里。1926年,东方图书馆(原为涵芬楼)又在商务对面开馆,藏书46万册,是当年亚洲最大的图书馆。著名的《东方杂志》《妇女杂志》《小说月报》以及开明书店等,都诞生在宝山路。宝山路上,活跃过一大批现代作家,郭沫若、成仿吾的创造社和蒋光慈、钱杏村的太阳社,都在这里活动。

茅盾在闸北生活长达十多年,长期住在宝山路一带(编译所宿舍、鸿兴坊和景云里等处)。多年后,茅盾在宝山路最先遇到的两个小人物——茶房通宝和宿舍管家福生,分别“走进”了他的小说中,前者成为《春蚕》中的农民“老通宝”,后者是《子夜》中吴老太爷“安插在戴生昌轮船局”的“福生”。

闸北是茅盾观察社会的窗口,也给他带来创作灵感。1933年,茅盾发表长篇小说《子夜》。这部小说中,充斥着“闸北”元素:闸北苏州河畔,坐落着吴荪甫的裕华丝厂;吴荪甫的投机与兴奋、失败与狂躁,照出了闸北民族工商业的命运浮沉;领导裕华丝厂总罢工的工人领袖叫“玛金”,其原型就是闸北的中共早期工运领导人金维映(工友称呼其为“阿金”,后来成为邓小平的第二任妻子)。小说一开场,接吴老太爷的汽车,沿着闸北北苏州路,开过“铁马路”(今河南北路),向戴生昌轮船码头驶去——这条线路,茅盾再熟悉不过,当年新婚妻子孔德沚和母亲到闸北居住时,他和福生前去迎接,走的就是这条路……

青云里“星光灿烂”

闸北的另一文化圈,在青云路青云里(又称“青云坊”,位于今青云路323号附近)。1922年,国共合作的上海大学在此诞生。学校的创办者赫赫有名:国民党元老于右任任校长,共产党人邵力子任副校长、邓中夏任校务长、瞿秋白任教务长兼社会学系主任,学校设三个系:中国文学系、社会学系和英文系。

当年,青云里地处北郊,偏僻荒凉。曾在上海大学读书的丁玲回忆,上海大学貌不惊人,是一所“弄堂大学”,“一幢幢旧的、不结实的弄堂房子,究竟有多大,我在那里住了半年也弄不清楚,并不是由于它的广大,而是由于它不值得你去注意。”(丁玲《我所认识的瞿秋白同志》)

然而,一长串耀眼的名字,却像彗星一样划过青云里上空。除了中共早期革命家如恽代英、张太雷和萧楚女等外,当年文坛的重量级人物如俞平伯、施存统、茅盾、陈望道、刘大白、蒋光慈和田汉等,都在上海大学任教。同为上大学生的施蛰存,曾深情地记述他的两位老师:“我和望舒几乎每星期都上沈先生(茅盾)家去……我们总是夜晚去的。开头,沈先生还把我们作为客人,在楼下客座招待;后来,相熟了,就索性让我们到楼上去。沈先生做他自己的文字工作,让我们随便翻看他书架上的外国文学书……”(施蛰存《怀孔令俊》)“(俞平伯)先生与许夫人时寓宝山路,余尝一夕登楼奉谒,会电灯失明,先生遽入市购红烛归,即烛光下谈艺论文,乞二鼓归。”(施蛰存《贺俞平伯先生暨德配许夫人重圆花烛诗·跋》)暗夜里的“烛光”,让闸北的文学叙事充满温暖。

在丁玲、施蛰存的笔下,青云里的老师神态各异、栩栩如生:

“我喜欢沈雁冰先生(茅盾)讲的《奥德赛》、《伊利亚特》这些远古的、异族的极为离奇又极为美丽的故事。我从这些故事里产生过许多幻想……他那时给我的印象是一个会讲故事的人。”

“俞平伯先生每次上课,全神贯注于他的讲解,他摇头晃脑,手舞足蹈,口沫四溅,在深度的近视眼镜里,极有情致地左右环顾,他的确沉醉在那些‘独倚望江楼,过尽千帆皆不是……’等既深情又蕴蓄的词句之中,他的神情并不使人生厌,而是感染人的。”

“最好的教员却是瞿秋白……他讲希腊、罗马,讲文艺复兴,也讲唐宋元明。他不但讲死人,而且也讲活人……我常怀疑他为什么不在文学系教书而在社会科学系教书……为了帮助我们能很快懂得普希金的语言的美丽,他教我们读俄文的普希金的诗……当我们读了三四首诗后,我们自己简直以为已经掌握俄文了。”(丁玲《我所认识的瞿秋白同志》)

“刘大白先生当时已四十五岁……一头灰白头发,一架深度近视眼镜,一副瘦削枯瘁的仪容,尽管刘先生讲古诗、古文,都用新的观点,在学生的印象中,他似乎还是一位冬烘老旧的人物,和上海大学的精神不很相称。”(施蛰存《忘不掉的刘大白》)

“田老师(田汉)年纪轻,比我们学生大不了多少,又是初次登讲台上课,还不老练,不敢面对学生,老是两眼望着空处,像独白似地结结巴巴讲下去。偶尔好像独有会心似地笑一下,也好像在自个儿笑,而不是在对学生笑。”(施蛰存《南国诗人田汉》)

丁玲,后来成为著名的左翼作家。据施蛰存回忆,当年班上只有五六个女同学,他和丁玲等女同学的关系,“仅仅限于同堂听课”,“我和望舒坐在三排,正在丁玲背后,因此同学半年,见到她背影的时候多。”(施蛰存《丁玲的“傲气”》)1979年,当施蛰存得知丁玲复出的消息后,作诗怀念青云里:“滔滔不竭瞿秋白,讷讷难言田寿昌(田汉)。六月青云同伺讲,当时背影未曾忘。”(施蛰存《怀丁玲》)

景云里的叩门声

1927年10月,鲁迅偕许广平抵沪,定居闸北横浜路景云里(现虹口区横浜路35弄)。鲁迅安家后,就立刻告诉友人,他住在“闸北”。他在写文章的末尾,有时也喜欢注明“写于上海闸北”字样,如,蒲力汗诺夫《艺术论》译本序,文末署“一九三〇年五月八日之夜,鲁迅校毕记于上海闸北寓庐”;林克多《苏联见闻录》序,署“一九三二年四月二十日,鲁迅于上海闸北寓楼记”;《当代文人尺牍钞》序,署“一九三五年十一月二十五夜,鲁迅记于上海闸北之且介亭”。以上几个日期,分别对应鲁迅在上海居住的三个地方:1927年10月8日定居横浜路景云里;1930年5月12日转移北四川路拉摩斯公寓(现四川北路2099号);1933年4月11日迁居施高塔路大陆新村(现山阴路大陆新村9号)。这三个地方,当年都属闸北行政区域。

鲁迅原先并不喜欢上海,但从他留下的若干文字来看,他似乎对闸北倒不排斥。在闸北住下不久,他给熟人写信称,这里“比广州有趣一点,因为各式的人物较多,刊物也有各种,不像广州那么单调”。(鲁迅致廖立峨信,1927.10.21)他还饶有兴趣地描写过闸北弄堂里的叫卖声,“薏米杏仁莲心粥”“玫瑰白糖伦教糕”“虾肉馄饨面”“五香茶叶蛋”,“实在使我似的初到上海的乡下人,一听到就有馋涎欲滴之概”。(鲁迅《弄堂生意古今谈》)

鲁迅当年已是成名的小说家、文艺批评家,也是左翼文化的旗帜和文学青年的精神导师,他定居的景云里,成为闸北新的文化圈。查《鲁迅日记》,鲁迅定居仅仅两个月内(10月8日到12月7日),来到鲁迅家的访客(不包括他的亲友)就达90多人次,章衣萍、孙伏园、黎锦明、叶圣陶、陈望道、郁达夫、林语堂、夏?尊、郑伯奇、蒋光慈和丰子恺等现代作家,都先后叩过鲁迅家的门。同时,鲁迅的景云里邻居茅盾、叶圣陶家里,也常常高朋满座。景云里,成为现代作家的沙龙和文化中心。

鲁迅安家不久,住在法租界的林语堂、郁达夫就来看望鲁迅。出门以后,林语堂向郁达夫打听:“鲁迅和许(广平)女士,究竟是怎么回事?有没有什么关系的?”郁达夫笑而不答。后来,当鲁迅之子海婴出生后,林语堂才恍然大悟,他“满脸泛着好好先生的微笑”,对郁达夫说:“你这个人真坏!”(郁达夫《回忆鲁迅》)。

一天下午,郑伯奇和大夏大学的学生专程到景云里,邀鲁迅去演讲,郑伯奇记得:“他(鲁迅)一个人在书房里,脸色很坏,他告诉我们,他病了几天,夜里睡不着,牙齿都落掉了。他表示不能演讲,还把落掉了的一颗大牙给我们看。”(郑伯奇《鲁迅先生的演讲》)不过,几天后,鲁迅还是去大夏大学演讲了一小时。

柔石到上海后,经人介绍与鲁迅相识,后来就住在景云里。鲁迅说:“他那时住在景云里,离我的寓所不过四五家门面,不知怎么一来,就来往起来了。”“他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。”

殷夫(白莽)也曾多次叩过鲁迅家的门,鲁迅记述了殷夫第三次来景云里的细节:那是一个热天,鲁迅家响起了叩门声,“我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出……身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,而必须穿长衣,所以只好这么出汗……我很欣幸他的得释,就赶紧付给稿费,使他可以买一件夹衫……”(鲁迅《为了忘却的记念》)

在景云里,茅盾的家也是作家云集的地方。鲁迅住下不久,就在三弟周建人的陪同下,到茅盾家探望。当时,茅盾正遭国民政府通缉,鲁迅日记没有记录这次见面。据周建人夫人王蕴如回忆,“为了茅盾的安全,这件事他们谁也没有告诉,只有我们家里人知道。”(王蕴如《回忆鲁迅在上海的片段》)茅盾回忆了这次会面:“我向他表示歉意,因为通缉令在身,虽知他已来上海,而且同住在景云里,却未能拜会。鲁迅笑道,所以我和三弟到府上来,免得走漏风声……他说他要在上海定居下来,不打算教书了。他已看到了登在《小说月报》上的《幻灭》前半部分,就问我今后作何打算?我说正考虑写第二篇小说,是正面反映大革命的。”(《茅盾回忆录·创作生涯的开始》)

不久,陈望道来到茅盾家,力劝茅盾赴日避难。茅盾怕不懂日语,有困难,陈望道说,他的女朋友吴庶五在日本,“她可以招呼你。”并答应为茅盾准备船票和行程。1928年6月,茅盾赴日前夕,大革命后落魄的陈独秀突然来到茅盾家里,并向茅盾讨论上海话之古音研究方面的问题。当晚要走时,因景云里弄内各家都在乘凉,不便出去,陈在茅盾家客厅后间避居一晚。

茅盾赴日后,冯雪峰避居茅盾家的三楼,茅盾后来说:“德沚知道雪峰很穷,没有要他的房租。”(《茅盾回忆录·“左联”前期》)冯雪峰住下后,常去鲁迅家吃饭、晤谈。1930年2月,中国左翼作家联盟成立,冯雪峰在鲁迅和左联作家间起了穿针引线的作用。

从法国回沪的陈学昭也住过茅盾家,据她回忆,她常去鲁迅家“蹭饭”。“沈家的后门斜对着周家的前门,他们都在景云里,大先生(鲁迅)和三先生(周建人)同住在一幢房子里。周家的饭开得比沈家早,因之每当德沚姊正要布置开饭的时候,三先生的夫人已在后门喊了:‘陈先生吃饭去。’”(陈学昭《回忆鲁迅先生》)

与鲁迅、茅盾家比起来,叶圣陶家对于作家也有吸引力。1928年7月,丁玲从北京一回到上海,就去景云里拜访了叶圣陶。叶圣陶是丁玲的伯乐,丁玲的成名作《梦珂》和《莎菲女士的日记》,就是叶圣陶发现并在《小说月报》上刊出的。叶圣陶见到丁玲这么年轻,很是喜欢。他邀请丁玲、胡也频夫妇到家中吃饭,席间还有赵景深、徐调孚、汪静之、王伯祥等。叶圣陶之子叶至善回忆:“我母亲亲手做的菜,菜单还是跟我父亲一起商定的。丁玲同志穿的湖色连衣裙。这样的打扮,在当时还很少见,引起我这个孩子的注意。使我发生兴趣的当然是她送给我的两件玩具:一盒精致的积木,一台小留声机。”(叶至善《<六幺令>书后》)

1930年4月,茅盾回国后,就和夫人一起到隔壁看望了叶圣陶,“感谢他两年来对我母亲和孩子的悉心照顾。”然后,茅盾夫妇在叶圣陶的陪同下“到后弄堂去拜访了鲁迅”,“鲁迅问了不少日本的情形,也回忆了他在日本上学时的生活;他还告诉我他正在翻译法捷耶夫的《毁灭》。”(《茅盾回忆录·“左联”前期》)

1930年5月以后,因遭通缉,环境险恶,鲁迅分别迁居拉摩斯公寓和大陆新村,在这期间,闸北文化圈也从景云里转移到了北四川路一带,鲁迅常去的内山书店(位于今四川北路2050号)成为新的中心。但是,鲁迅的家依然是左翼作家向往的地方。冯雪峰、柔石、殷夫、冯铿和丁玲等曾多次去拉摩斯公寓。瞿秋白几次到鲁迅家中避难,并与鲁迅成为心心相印的知己。鲁迅迁居大陆新村后,萧红、萧军成为鲁迅家的常客。1936年一连好几个月,萧红“每夜必到大陆新村来了,刮风的天,下雨的天,几乎没有间断的时候。”(萧红《回忆鲁迅先生》)

1936年10月19日,鲁迅逝世,左翼作家突然失去了精神支柱。1937年八一三事变,闸北再次沦为战场,闸北的文化圈渐渐淡出,刚刚展开的文学叙事就此中断……

更多精彩:《凯风智见:两大“影帝”飚戏成就清代满蒙联盟》