1929年,龙榆生(后排左二)与朱彊村、陈三立等摄于上海真如张园。

《龙榆生先生年谱》编者:张晖 版本:学林出版社 2001年5月

2013年3月15日,《龙榆生先生年谱》作者张晖先生因急性白血病去世,年仅三十六岁。《龙榆生全集》是他生前未竟的事业,身后由朋友们各自承担,大致遵照张晖生前拟定的范围,合力完成,且在龙氏家属大力协助下钩沉遗文不少。像龙榆生为朱孝臧编定《彊村遗书》那样,如今这部书,也既呈现出龙氏词学的成就,又记录下他在人间行走一遭的种种印痕。

边通读《龙榆生全集》,边不禁找出卷边缺角的旧版,回忆起个人生命中许多片段。第一次读词选,是《唐宋名家词选》;第一次填词,是借助《唐宋词格律》。这些书引起人钻研的兴趣,也曾经影响过少年时的性情,对于作者,我当然抱有非常真挚的感谢之情——以至于第一次读《年谱》,看到结局时曾经悲不自抑。

词家龙榆生

彊村而后有斯人

今人习惯将诗词并称,其实从发展的时间来说,词走过的历程远不如诗那样久远。它从唐五代发端,经两宋之勃兴,元明之衰微与清之复兴,算来不过一千年出头。它从来不曾成为科考的内容,士人并不“必须”掌握高超技巧,也就不必都下苦工夫去学习。这样的发展历程使它保有比较纯粹的文学色彩,不过,相应的,对它的讨论研究也就有限些。

传统的点评,也就是“词话”,到清代才蔚为大观。而脱离音乐性之后,词渐渐有谱、有律,也是明清文人总结的成果。明末有《宋六十名家词》之选,清初有《词综》之编,是搜集刊布过去词作的代表;清人又有一些自觉意识,先后编辑了《瑶华集》、《箧中集》等许多收录“当代”作品的集子。即此不难看出,词在清代,一方面得到比较好的整理与梳理,另一方面也仍旧受到创作者的欢迎。

难得此风在三百年间没有遭到什么挫折,到清末民初更放异彩。夏承焘说“近世词人,共推王、朱、郑、况为‘晚清四家’”,这其中,尤以朱孝臧(1857-1931)居功至伟。他于光绪九年(1883)成进士,官至侍郎,出为学政,辞官后卜居苏州。国事已不可问,他将大半精力投入词籍校勘工作,以唐宋金元词集一百七十三种,遍求善本,详加校勘,编为《彊村丛书》;同时也留下非常优秀的作品,即词集《彊村语业》。朱孝臧卒于民国二十年。当他临终之前两天,把一辈子用于点校词作的砚台送给了龙榆生(1902-1966),在传统的语境中,这个行为意味着,龙榆生既是彊村认定的衣钵传人,又必将完成他未竟的事业。龙氏一生事业的展开,必须放在整个清代整理词籍、讨论词风、比勘词律以及积极创作的背景之下来理解,很显然,在他步入词坛的民国时期,这一切仍旧方兴未艾。

龙榆生是江西万载人,名沐勋,号忍寒。其家在当地为大姓,世代书香不绝,但科第成绩平平,唯有他的父亲龙赓言,中光绪十六年(1890)三甲进士,曾在安徽做过几任知县,又到湖北做过两任知府。这个经历不为显赫,且随着清帝逊位遽然终止。1912年,龙赓言解职回乡办小学,十一岁的龙榆生才正式入小学读书,三年后毕业,从此再也没有升过学。他于幼年遭遇母丧,缺乏关爱,又在青春期生过大病,似乎在个性中染上了一点凄苦色调。

新旧交替的时代,动乱虽多,毕竟机会也多。龙榆生二十岁时前往武昌,问学于黄侃,又随之游历各地。二十二岁,有机会在上海教授小学国文,后来又陆续在武昌、集美教中学,有机会拜入陈衍门下学诗。几年后,陈衍介绍他到上海暨南大学中文系任了教。

上海是人才聚集的地方,龙氏因此结识不少前辈,朱孝臧也在其中,这是他二十七八岁时的事,从此一生与词结缘。在那之后,他只于1935年短暂地去过广州中山大学,很快回到江南。1940年,他出任南京汪伪政府立法委员,在南京中央大学任教,日寇投降之后,以汉奸被逮下狱,经多方保释,方于1948年出狱。1949年,他在陈毅照顾下就任上海文物管理委员会编纂,后来调任上海博物馆,1956年起又任上海音乐学院民乐系教授,直至逝世。他有一篇题为《苜蓿生涯过廿年》的自述,说自己一生都在各地任教谋生。谋生之余,精力都投在词学研究上,全集中九成文字离不开词。

苜蓿生涯

由诗词欣赏深入创作

前面说到,民国时期,词还是一种活跃的文学体裁。实际上,它的生命力大概直到“文革”时期才消退,因为老辈深自掩抑,而新人则不屑一顾了。龙榆生卒于1966年,以他生活的时代来讨论词学,仍旧需要同时解决欣赏与创作两方面的问题。而且大抵可以相信,懂得欣赏之后走向创作,在当时的文化氛围下还不太为难。

龙榆生最精彩的工作就呈现在这里。1959年,他在上海音乐学院授课,写了《词曲概论》,1962年,在上海戏剧学院授课,又留下《词学十讲》与《唐宋词格律》。他不怎么谈论作品的情感意蕴之美,仿佛那些东西是好词必然拥有,而稍有辨识能力的人也都一眼能看出来的。《词曲概论》下编专论法式,与《词学十讲》一样,都是从教人作词的思路出发,“深入敌后”,来讲古人如何运用声情、格律,让情感意蕴得到好的表达。

词与诗最大的不同,在于其变化之多。不同词牌各有错落的句式、变换的韵脚。甚至有些调子的某些句子,还有“不成文的规定”,非写成某种结构,或者必须使用某种声律。凡此种种,如若看成是约束,尚属未曾入门。事实上,在许多细微之处,恰恰是细入毫发的规定帮助了作者。满足格律与句法的普遍要求,甚至比普遍要求完成得更好,种种气氛与情感自然就能随着声音的变化显现出来。有时候,满足不了,或者完成度不高的作品,在表意上确实也棋差一着。

对于创作经验丰富的人,这种体会都不必明说,而要传达给初学者,则非举例子不可。于是可以看到龙榆生的“赏析”,与今人习惯的大异其趣。例如谈论小令的声情,他总是举刘过《醉太平》为例。

情高意真,眉长鬓青。小楼明月调筝,写春风数声。

思君忆君,魂牵梦萦。翠绡香暖银屏,更那堪酒醒。

他说,这首词里的四个四言句子,都用了“平平仄平”,这是要求。而这要求又使句子读起来容易低沉,必须在仄声处用去声字,才能读之响亮。那么,这是提升。而这里的“意”“鬓”“忆”“梦”都是去声,读起来就“显出低抑中的高亢”。讲义受篇幅限制,无法举出更多例子。我们不妨举戴复古的《醉太平》起句来读——“长亭短亭,春风酒醒”。也可以再举较不著名的“琼楼几间,瑶徽几弹”、“山中小园,园中小山”、“松阴柏阴,离离草生”……两相比较,刘过的词,声音利落,情感坚定。后面这几句的仄声字都用上声,音节缠绵在喉舌之间,立刻显得柔婉之情多,果断之情少了。

为着让初学者能够上手,龙榆生总是注意揭示声与情的关系,于怎样用好“上”、“去”、“入”各声,怎样选择“东钟”、“江阳”、“支思”、“庚清”等韵部再三致意。可惜我们今天来体会这一切,却难免于雾里看花,“不明觉厉”,因为普通读者很难清晰地把握住平上去入四声字的节奏与音调之别,也不太会去分析哪些韵部豪放开阔、哪些韵部温柔和婉。

其实,只要愿意像小学生读课文那样,长期坚持缓慢清晰地朗读名篇,这些看来高深的东西都不难懂。当你有过这个经验,并且养成习惯,读到新篇,也会至少在心里出声默诵。那时再回头来看龙榆生分析词调,就会惊叹于他的鞭辟入里与深入浅出。他说的很多道理,都精微而细致,却是今天充斥市面的赏析读本不会说的。可那些天花乱坠的“诗词之美”,至少有一半功劳,倒要算在这些平平仄仄堆叠起的声情上。这方面还可以举出许多例子。譬如说,龙榆生观察到平仄互协在表情上的作用。有些押平韵的词,篇中会有仄声收尾,不用押韵的句子。如果把这些句子都押上一个与韵脚同部的仄声韵,就使全篇的声情更为饱满。这不是一个很常见的现象,而经他指出之后,我们再去读贺铸的《水调歌头》(南国本潇洒)等作品,会觉得确实如大海波涛,声音一拍一伏,听起来和谐有力。

《唐宋名家词选》编者:龙榆生 版本:上海古籍出版社 2014年7月

《唐宋词格律》作者:龙榆生 版本:上海古籍出版社 2014年7月

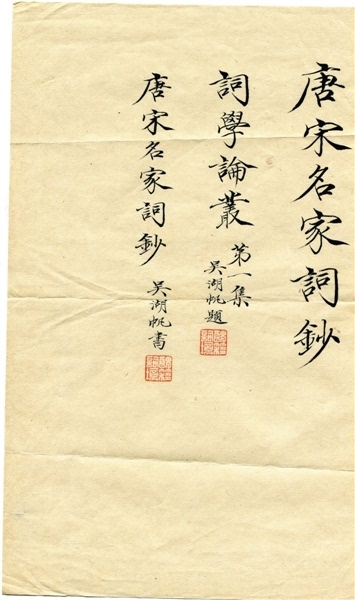

吴湖帆题“唐宋名家词钞”。

龙沐勋(榆生)给易大厂词手迹。

《词学季刊》创刊于1933年4月,由龙榆生主编,多收当时名家酬应唱和之作。

《唐宋词格律》

由声入情造词门

《唐宋词格律》这部格律工具书,也同样带有替初学者考虑的特色。清人词学工具书以万树《词律》与舒梦兰《白香词谱》为著名,它们在使用上却实在各有不便。《词律》初刊于康熙二十六年,收入唐至元代的词调六百六十个,共一千一百八十余体,按照字数升序排列。这是一个非常大的数字,我们固然可以赞美万树搜罗殆尽,尽其所能保留了丰富的词调,却也完全不难认识到,这部书的目的就在于备全诸体,并不打算真为填词的人服务。当你脑海中出现朦胧句子,想要翻书决定一个词调时,恐怕会淹没在一两百个可能的选择之中不知如何下手。好容易决定了一个调子,却又不免要在诸多“又一体”之间茫然不知所措——同调异体虽然常见,而在万树那里,有时却真的只是草木皆兵,治丝益棼而已。成于嘉庆年间的《白香词谱》走另外一种路线,它只收一百个词调,选法却不走寻常路。例词不必一定最具代表性,选入的词牌里还有《荆江亭》、《换巢鸾凤》、《瑶台聚八仙》、《春风袅娜》这样冷僻的词调。从这部书里窥见编者的个人趣味固然容易,可是使用者的趣味却不一定和他相同。

《唐宋词格律》的词调分类,是以声韵特色为原则的。它选择常见多用的词牌,按照平韵、仄韵、平仄韵转换、平仄韵通叶、平仄韵错叶五类来排列,每一词牌下用符号注明平仄要求,举出几首名作为例,书末并附有《词韵简编》。有些无法标注的内容,则以文字注出。譬如《鹧鸪天》,写明“前片第三、四句与过片三言两句多作对偶”,《满江红》,“一般例用入声韵。声情激越,宜抒豪壮情感与恢张怀抱”。遇到稍难而稍僻的词调,龙氏更替大家想到了方方面面。譬如在《八六子》例词之后,加有这样一条附注:

前片第四句以一去声字领六言两对句,后片第四句以三仄声字领六言一句,四言对两句,第七句以两平声字领六言两对句。前后两结最末四句并宜用“去平去平”,方能发调。

寥寥数句,涉及领字、对仗、平仄,把此调的难点都说明白了。

大凡作诗填词,都是语言与情感互相迁就的过程。一位初学者最初萌生什么样的感情,选择什么样的句式来起手,是不可预知的。可是一旦他有了初步的构思,就总能在这部书里得到适当的帮助。他会知道哪些词牌适合表达怎样的感情,应该选择什么样的韵脚,以及怎样合理运用某些修辞方法,在面对特殊句法的时候不上当。如果读过足够多的古人诗词,具有一点儿语感,就确实能在这部书的帮助下完成初次创作。它不能教人写出惊才绝艳的名篇,却以最大的诚意,防止你闹出各种笑话。

龙氏有灵,恐怕也想象不到,这部略显专业的小册子数十年来还能一印再印,而有一个以它的内容为基础的app“词Ci”,在2014年出现在无数应用推荐之中,并且登上了app store中国区年度榜单。

名家词选

选词视野横越古今

继承清代以来的风气与传统,龙榆生的视野兼及各朝。他分析七言绝句怎样掰开揉碎变成小令,唐人大曲如何拆开改造变成慢词,也注意收集晚近词坛前辈故事,各成一部词选。

《唐宋名家词选》原是暨南大学教课时的讲义,民国年间由开明书店出版,1962年又由上海古籍出版社印出,选录唐宋词七百零八首,出于普及目的,每首词都注出句读与韵脚,从唐五代的作品开始,由《竹枝词》、《调笑令》这些词体初兴时的简单形式扩散开去,及于《花间》、《尊前》两集,展现出词体发展的过程。早期选入最多的是刘禹锡、温庭筠、韦庄、冯延巳、欧阳修,各十几首至二十几首,突出了典型的个人风格。后选柳永二十五首,其中慢词二十一首,凸显其在词体由短变长之际的重要作用。苏轼四十二首,贺铸二十九首,周邦彦三十一首,辛弃疾四十四首,姜夔二十三首,这些数目把每一时期最重要的人物标识出来。所有名篇底下都辑录古人评论,使人读过原作后,可知前贤如何评说,从而比照自己的理解。如果能读一部词史,再把这部词选读熟,两宋词体的演变,个人风格的差异,都会像清溪白石一样历历可见。

《近三百年名家词选》编成于1948年。1962年出版时收入六十六家,四百九十八首,删去原稿中陈曾寿二十首,而《全集》将这二十首重新补全。

龙氏剖析清代以来词风,先后为浙派与常州派笼罩;可他选词的眼光却跳出牢笼,早及陈子龙,晚至吕碧城。从入选者名单来看,则是略于前而详于后。这部书呈现清词的成就,也同样有志于做历史侧记。据其自撰后记,“三百年来词坛盛衰之故,与世运为倚伏”,变迁轨迹都能从这部书中窥见。翻读一过,不难发现,在清初诸家忧生念乱之后,温柔和平的清中期只占一点儿空间。而自蒋春霖开始往后数,清季诸家又在沧海横流中各放异彩。如果读过龙氏的年谱,我们不难发现,这书中最末一批人与他生卒相接,甚至只长一辈,有过密切的接触。如欲了解龙氏本人的学脉渊源,似乎就不妨从此书入手,一点点倒着往前翻。

历来词选都严于去取,以上两部也不例外。即使兼顾“存人”与“存调”种种因素,也不太选酒筵歌席酬应之作。可是只要稍稍读过清人诗集,一定知道酬应才是晚近文人常态。于是翻开龙氏的诗词集,也将夷然于他写了那么多的酬应之词。

龙氏生前曾有交待,要求诗词混编,只以建国为期分编为《忍寒庐吟稿》与《葵倾室吟稿》——不免令人想起钱谦益以明清两朝为界限的《初学集》与《有学集》。两集风貌固然不同,初读之下,首先讶异的倒是“老实人的气息”一以贯之。这位对苏辛姜张诸位都很有敬意的学人,自己填词却很朴素。如果以武功为譬,有人飞花摘叶空灵跳荡,有人反反复复只是几招。龙氏生当民国,亲历战乱,忧国之词篇篇都有哀苦之情,却远不如彊村那样风波浩荡,跌宕中妩媚犹存。

酬应唱和

词人入世,同气相求

在旧时代,酬应恐怕既是风气,也是工作的需要。无论是编辑《词学季刊》、《同声月刊》,与前辈和同辈们沟通感情,“同气相求”,甚至温言勉谕新进后辈,都不免用词表达。龙氏很能胜任此事,填的词很体面,没有天花乱坠的修饰,可谓教科书般的客套话。坦白地说,我也不免揣测,这位哀苦沉默,“在集美数年,不善应酬”的青年,是否已经在人海浮沉中转变了性情。

翻篇之后,有趣之处却更多了。他在写给陈毅、陈其五、毛泽东的词作中大量使用新名词、新概念,反复表示自己及见河清的幸运。在给孩子们的诗里,也总是提出要努力进步,报效祖国。可是在他个人的世界中,仍旧保留了一些旧模样。固然有新腔新调的自嘲,“抵抗寒邪无力,深感培花温室,脆弱易凋残”;有无可避免的自白,“乘时自奋,余生肝胆犹热”;却也仍有“阴晴未准情何限,惘惘难甘”这样“意内言外”,欲说还休的清明咏怀。

就在写出这一句的1966年,“文革”开始。十月,龙榆生入院割治甲状腺瘤,出院之前,夫人不得不把家遭查抄的实情告诉于他。本来恢复良好的身体,就此“肺炎复发,高烧不退,渐至昏迷”,于十一月十八日并发心梗辞世。临终之际,孩子们困于形势,不能都来,“存殁俱恨”。

作为学者,龙榆生竭力著述,与夏承焘、唐圭璋各自努力,成为二十世纪最重要的词学专家;作为亲历种种动荡的人,他承担了自己的选择,也背负了不可抗拒的命运。

想那时世变方亟,洪流乍起。彊村临终尚有“可哀惟有人间世,不结他生未了因”之句,龙氏弥留之际的心事,我们却已无由得知。

更多精彩: 《凯风智见:“红顶”胡雪岩的商战滑铁卢》