2000年的小河墓地,到处是散落的船棺和干尸。

“沙河中多有恶鬼热风,遇则皆死,无一全者。上无飞鸟,下无走兽,遍望极目,欲求度处,则莫知所拟,唯以死人枯骨为标志耳。”

东晋高僧法显在其所著《佛国记》中,用这样骇人的词句记录他途经罗布泊的观感。此后1600多年,罗布泊和那条穿越此地连接东西方的丝绸古道,在后人心目中不知平添了多少神秘、恐惧与诱惑。

连绵而平缓的沙海中,突兀的沙山上密集直立着一根根形状诡异的胡杨木柱,沙坡上一片狼藉,干尸暴露在烈日之下……与《佛国记》描绘的场景何其相似。这里便是西域探险史上最神秘的古墓——小河墓地。

在罗布泊浩瀚沙海中沉睡了四千年的小河墓地,拥有世界上独特的、至今未解的墓葬形式,以及太多的未解之谜。而其中最诡异的,是小河墓地近百年发现过程中屡屡被着重书写的女性干尸。经历四千年岁月,这些干尸保存完整,还能辨清女子年轻的容颜,嘴角上扬的微笑已经被时光凝固,依然被后人惊叹美丽。不同时代的发现者,不约而同地称其为“公主”。

小河墓地究竟是遗世独立的另类文明样式,还是一把能够打开人类文明之谜的钥匙?“公主”的微笑和蒙娜丽莎的微笑一样,美丽却神秘,带给今天的我们无尽遐思。

“公主”的微笑

2003年冬,罗布泊一个普通的早晨,晴日无风,沙海如同油画般静止。一处沙山上,数百根涂着红色颜料的胡杨木桩静静耸立。它们在这里已经数千年,也只有“生而不死一千年,死而不倒一千年,倒而不朽一千年”的胡杨,能够抵得住风蚀沙侵,依旧忠实地标注着小河墓地的位置。

胡杨木桩间,几个身影小心翼翼地忙碌着。新疆考古所对小河墓地的正式考古发掘已经持续了近一年,终于迎来了最重大的发现。

一座船形棺木正在开启。

清除层层细沙之后,是一具呈橄榄形的棺木。棺木上蒙着三张板结而坚硬的牛皮。牛皮是在新鲜的时候盖在棺木上的,它们在干燥的过程中不断地紧缩,最后紧紧地将整个棺木裹住,其表面变得如盾牌一样坚固。棺木在牛皮的包裹下新鲜如初,棺内甚至没有一颗沙粒进入。墓主人安静地躺在里面,千年长梦。

紧绷在棺木上的牛皮断裂的声音沉闷而有力,像从幽深的海水里传出的某种震响。“那声音刺激人的神经,让人兴奋,我感觉那是世界上最好听的声音,那是历史从3800年前走来的脚步声。”曾在现场开启棺木的新疆考古所所长伊弟利斯说。

在墓地的最深处,被厚厚泥土包裹的“泥棺材”中,一个身披毛织斗篷,戴着金耳环、毛线绳项链的女性墓主人安睡在船形棺木中。

这是一个年轻女人的脸,面部轮廓清晰可见,高颧骨、深眼窝,具有典型的欧洲人种特点。罗布泊数千年的荒漠气候,将这具年轻女性的尸身变成了一具木乃伊,或者用更通俗的说法——干尸。她头戴尖顶毡帽,微闭着双眼,楚楚动人的眼睫毛像一排幼松似的挺立着,上面蒙着一层细细的沙尘。

墓主人的嘴角上扬着——她在微笑!一个凝固而永恒的微笑。本该是令人毛骨悚然的“干尸”,却带着这样神秘而美丽的微笑出现在考古队员面前。

考古学家为这具在小河墓地发现的女性干尸起了一个诗意的名字:小河公主。

小河公主并不真的是某个国家的公主,“公主”之名可以说是女性干尸在小河墓地最初被发现时命名的延续。那要追溯到数十年前的1934年。

在斯德哥尔摩瑞典国立民族学博物馆里,保存着瑞典探险家斯文·赫定、考古学家贝格曼于上世纪初叶在罗布荒原探险的第一手资料,其中有他们当年在罗布沙漠考察时所绘路线图,以及贝格曼所著《新疆考古记》等。在这些文献中,记录了贝格曼与小河墓地的关系。

1934年,瑞典考古学家沃尔克·贝格曼第一次见到了插满胡杨树枝的小河墓地,第一次见到了棺木中微笑的女尸,他在《新疆考古记》中写道:

一具女性木乃伊面部那神圣庄严的表情永远无法令人忘怀,她有高贵的衣着,中间分缝的黑色长发上面冠以一顶具有红色帽带的黄色尖顶毡帽,双目微合,好似刚刚入睡一般,漂亮的鹰钩鼻、微张的薄嘴唇和微露的牙齿,为后人留下了一个永恒的微笑。

贝格曼笔下“永恒的微笑”,让他成为了发现“小河墓地”的第一人。那个“女性木乃伊”,就成了贝格曼命名的“微笑公主”。

小河墓地的“发现之旅”,就是从这个瑞典人开始的。

考古总是带着很大的偶然性,贝格曼第一次见到小河墓地,也属于一种“偶然”。

这次偶然的发生,恰和另一位瑞典探险家有关,他就是发现了楼兰古城的斯文·赫定。

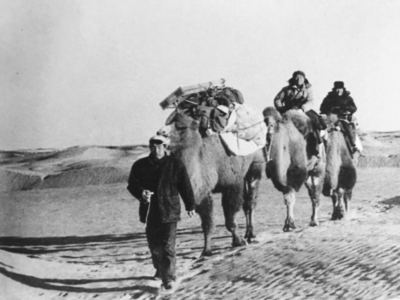

在中国西北考察中的贝格曼和斯文·赫定。

1900年3月,斯文·赫定带着他的探险队沿着干枯的孔雀河左河床来到罗布荒原,发现了震惊世界的“楼兰古国遗址”。斯文·赫定因此名声大噪,1926年末到1927年初,在斯文·赫定的牵线下,中国和瑞典两国共同组成了“中瑞中国西北科学考察团”,准备在中国新疆进行大规模的科学考察。

此时,24岁的沃尔克·贝格曼刚从大学考古专业毕业,毕业论文的内容是研究十二三世纪北欧海盗铭文,对于当时的他来说,中国还是非常遥远而陌生的存在。

一个电话,改变了他的命运。

瑞典国家文物局负责人柯曼博士问他,愿不愿意到中国西部参加西北科学考察团,在中国做至少一年半的考古探险。考察团设置了一中一外两个考古学家的位置,贝格曼没有放过这难得的机会,他和中国学者黄文弼一同成了考察团的成员。

西北考察团的工作于1931年结束,但是斯文·赫定并没有回到瑞典,而是开始了另外一个探险计划——重返罗布泊。这一次,他依旧带上了他的年轻伙伴贝格曼。

罗布人“鸭子”

1934年4月,斯文·赫定受南京国民政府之托考察罗布泊的沙漠瀚海,希望利用它开辟出一条中国内地通往新疆的汽车路线,那些人迹罕至的地方在当时还只有骆驼的足迹。

他们乘着当地的独木舟,沿着孔雀河作了一次航行。孔雀河的上游是开都河,开都河水从天山奔腾而出,进入博斯腾湖后下泄的河道就是孔雀河,它经过塔里木盆地,最后流入罗布泊。所以,孔雀河是罗布人的“母亲河”。

斯文·赫定在“母亲河”漂流的消息很快传遍了罗布人的村落,他的老搭档——罗布人奥尔德克闻讯赶来和斯文·赫定重逢。

奥尔德克是罗布语,意为“鸭子”。奥尔德克得此名,是因为他自幼生活在孔雀河边,水性极好。奥尔德克是罗布泊的活地图,常给当时蜂拥而至的西方探险家做向导。国际考古界公认是斯文·赫定发现了楼兰,贝格曼发现了小河墓地。其实,奥尔德克才是这两大考古发现的关键人物。如果不是他,这两座震惊世界的遗址有可能与两位探险家失之交臂。

2000年12月,中国探险队第一次走进小河墓地。

当年,斯文·赫定寻访楼兰古国的旅途中,奥尔德克就是他的助手和向导,在环境险恶的罗布泊中,给探险队提供了最重要的保障。在穿越一处沙漠时,斯文·赫定发现他们的铁铲遗失在前一天的宿营地中,只得让奥尔德克回去寻找,从而发现了震惊世界的楼兰古国遗址。

1934年时,奥尔德克已经是72岁的老人了。发现楼兰以后,斯文·赫定便离开了罗布泊,而奥尔德克却多次在罗布泊的沙漠里穿行,一心想找到传说中的金银财宝。

二人在分别33年后再见,奥尔德克告诉斯文·赫定,他曾在库姆河以南的荒漠里,发现了一座有“一千口棺材”的小山,那是一处没有人知道的古迹。

斯文·赫定对奥尔德克的话有些将信将疑,但是“罗布泊活地图”坚定地说,“一千口棺材”的小山就在距离库姆河沿岸十公里处。奥尔德克的话对于任何探险家来说都具有极大的诱惑力,斯文·赫定决定派贝格曼去一探究竟。

1934年4月29日,贝格曼带着助手生瑞恒,随着奥尔德克一同踏上了寻找“一千口棺材”的小山的探险历程。

贝格曼在《新疆考古记》中写道:“在维吾尔族人的语言中,一千与一万并不代表字面意义,他们仅仅是非常多的另一种表达方式”。也就是说,奥尔德克口中“一千口棺材”的小山,也只是此地有许多棺材的意思。

令贝格曼失望的是,这位罗布向导虽然对“一千口棺材”的小山位置言之凿凿,但他似乎并不能确切地指出具体方向。身为向导的奥尔德克居然迷了路。考察队千回百折,历尽艰险,长时间徘徊在沙漠之中。奥尔德克更是被一种莫名的恐惧所笼罩,认为是魔鬼的力量在阻止他这个从不在沙漠里迷路的人进入那座墓地。

然而,这样的波折反倒增加了贝格曼的好奇心。在他的坚决坚持下,考古队才没有放弃。

贝格曼沿着孔雀河南行,遇到了一条新的支流,连奥尔德克都不知道它的存在。当时,贝格曼做了一个重要的决定,沿着这条孔雀河支流前行。他们临时把这条无名河叫作“小河”,谁也不会想到,此后不久,“小河”竟然成为罗布泊探险史的关键词。

一天,探险队在小河边宿营。距宿营地三四公里远处有一个浑圆小山包,上面密密麻麻竖立着看似胡杨林的根根木柱。奇怪的是,这些树木的间距非常近,一棵紧挨一棵,似乎是人为的一般。

奥尔德克一直张望着这个小山包,突然他大声说:“就是它!”

奥尔德克口中“一千口棺材”的小山,终于出现在大家眼前。当贝格曼激动地走上这座土包的时候,他立刻意识到,这绝不是一片普通的罗布荒原古代墓葬。

到过小河墓地的人,留下的第一个强烈印象就是小河墓地的沙山上密密麻麻矗立的多棱形、圆形、桨形的胡杨木桩。

这些木桩大约有140多根。大都是4米多高,相当的粗壮,不知在哪段岁月的深处,也不知何人将它们都砍斫成了多棱柱,从7棱体到11棱体。在这些密密的立柱中间,立着被雕成长卵形的立木,粗大的木头顶部被加工成了卵圆形,它们浑圆的线条和多棱柱形成一种对比,显示出一种不同寻常的意蕴。

更加带有图腾感的是,几乎所有的木桩都被涂成了红色,经过了几千年风沙的侵蚀,这种血一样的红色竟然没有从木头上完全褪去。

墓地所有的棺木,都像一艘无底的船,倒扣在墓主人的尸身之上。小河人包裹着他们的毛布大斗篷睡在沙子上,在棺木最上面用牛皮固定,整个船体就如同一个紧凑的括号。

“这个墓地给人一种阴森可怕和难以置信的感觉。”贝格曼记录道,“看来这死神的立柱殿堂,曾经笼罩在一片耀眼的红色之中。人们将这些木质纪念物涂成红色,缘于对魔法的敬畏肯定大于对美学的追求。红色是血的颜色,即生命的颜色。”

基于一个考古学家的专业性,贝格曼把此处称为五号墓地,但是在他自己的书中,他更多把这里称为小河墓地。遗憾的是,这里在贝格曼到来之前已经被盗墓者光顾过了,随葬品荡然无存,很多干尸裸露在外面,已经严重风化。

在小河墓地的唯一一座房屋形墓葬中,贝格曼见到了一个被牛皮裹着,没有被盗墓者扰动过的棺木。打开棺木后,他见到了那位让他终生难忘的“微笑公主”。

当年贝格曼在这里只进行了粗略的工作,发掘了12座墓葬,带回了200件文物,相对于贝格曼描述的这样一个巨大的古墓群来说,这些发掘成果还只是九牛一毛。

1935年,西北考察团的工作因为中国时局动荡而中止,从此斯文·赫定、贝格曼等人再也没有机缘回到让他们魂牵梦绕的罗布泊。

1939年,贝格曼在斯德哥尔摩出版了《新疆考古记》一书,在书中,他对自己在“小河”地区的考古调查、发掘的情况进行了比较详细的叙述。他也在书中提出了诸多疑问,比如为何在小河地区只找到了墓葬而没有发现小河人生存的遗迹,比如小河人为何有着类似欧洲人的面部特征,又比如它和距离100多公里以外的楼兰文明的关系……

遗憾的是,在贝格曼发现小河墓地后的许多年里,再没有任何一个探险家找到过这个神秘的地方。

小河墓地在人类面前惊鸿一现,又似乎从罗布荒原上蒸发了。

小河公主的睫毛清晰可见。

楼兰美女

1955年,新疆文物考古研究所原所长、研究员王炳华还是个北京大学历史系的新生。

在他的记忆里,那时的考古还只是历史系内的一个专业。三年级后,对考古并没有太多认识的王炳华,被分在了“考古专业”,成为了新中国最早培养的一批考古学人才。

毕业以后,他便被分配到新疆文物考古研究所工作,王炳华记得,最初到新疆考古所报到时,所里条件还十分简陋,专业人才十分缺乏。

初到新疆,王炳华最向往的工作地点是楼兰。到新疆四五年后,他曾向领导提出了去楼兰工作的要求,他并不知道,作为国家选定的原子弹实验基地,整个罗布泊地区当时已经成为了军事禁区。

去楼兰的想法无法实现,在工作之余,王炳华开始补习外语。由于上大学的时候学的是俄语,所以他觉得自己的英语水平需要提高。

在新疆考古所的资料室里,他偶然间翻到了一本英文书,带回家翻译了两章以后,他惊讶地发现,这竟然是一本十分重要的考古著作,书中描述了他从未曾听说过的一处遗址。

这本书,就是贝格曼的《新疆考古记》,其中描述的正是已经淡出人们视线数十年的小河墓地。

这是王炳华与小河墓地的第一次“相遇”,虽然引起了他极大的兴趣,但是因为无法进入罗布泊进行考察活动,寻找小河的计划只能搁置。

进入罗布泊的机会窗口在上世纪70年代末出现。

1978年,中央电视台国际部和日本NHK电视台准备合作拍摄“丝绸之路”系列电视纪录片。

“中央电视台先遣组的同志到新疆后找到了我,请我帮忙介绍丝路情况以及进行踩点,为拍摄做准备。”王炳华回忆。

拍丝绸之路,无论如何绕不开楼兰,但罗布泊仍然是禁地,没有人能够进去。就在王炳华为难的时候,摄制组承诺向有关部门联系,拿到进入罗布泊的“通行证”,而他们对王炳华的要求,就是带着队伍找到楼兰古城,最好能够找到几个楼兰的干尸。

那个时候,没有几个人还记得小河墓地和“微笑公主”的存在,所有的人目光都聚焦在楼兰,但是王炳华带着隐隐的期待:如果能够进入罗布泊,或许在找到楼兰之后,还能有别的收获。

1979年11月,经过十分周密的准备,新疆考古所出动了唯一一辆8座吉普车,王炳华带着考察队踏上了从乌鲁木齐前往楼兰的征程。

他的队友之一,就是一年后在罗布泊失踪的彭加木。王炳华说,彭加木跟他们的目的不同,他是去罗布泊寻找钾盐矿的。王炳华的心中一再闪现的,则是贝格曼笔下的小河墓地和“微笑公主”。

小河墓地出土的船棺

为了完成拍摄任务,也为了实现自己心中的一个夙愿,他决定按照书中的叙述,尝试着寻找这个已经消失了很久的神秘墓地。

车子沿着孔雀河一条支流行进,王炳华带着几个队员一直在茫茫沙漠中寻找那个插着若干胡杨木树干的小山包,然而车行了几个小时,依旧一无所获。看着所剩不多的汽油和水,王炳华只得让车子掉头,打道回府。

许多年后再次回忆起那次对小河墓地不成功的寻找,王炳华认为当时主要的错误,是没有找到真正的“小河”河道。“我们沿着走的那条支流应该不是小河,我们跟小河擦身而过了。”他说。

在罗布泊附近的马兰军事基地,战士们告诉王炳华,在孔雀河下游北岸的一条没有人迹的无名沟谷里,曾有人发现过古代墓地,战士们随便称呼它为“古墓沟”。

于是,考察队开始了对“古墓沟”的搜寻。功夫不负有心人,他们终于找到了这个隐藏在沙海中的沟谷。

在古墓沟的挖掘,持续了将近一个月。墓地周围,是一片寂静无人的世界,40公里以外的驻军给了考察队巨大的支持,数十名战士每天和考察队一同进入墓地,用手推车拉走一车车沙土。

古墓沟有六座男性墓葬,在墓穴的周围是自小到大整整7圈圆形木圈,形成一个太阳的造型,人们称之为“太阳墓”。之后,他把采集到的年代学标本分别送到了中国最权威的三个碳14实验室,即北京大学考古系实验室、中国科学院考古所实验室、国家文物局文物科学技术保护研究所实验室。测定的结果是惊人的:除一个标本有偏差之外,其余7个标本的年代均在公元前2310年至公元前1535年之间。

不久后,另一支考古队在孔雀河尾闾铁板河一带发现了一具女性干尸,人称“楼兰美女”。专家对其作出了精确的年代考证:此女尸系3800年前遗存。

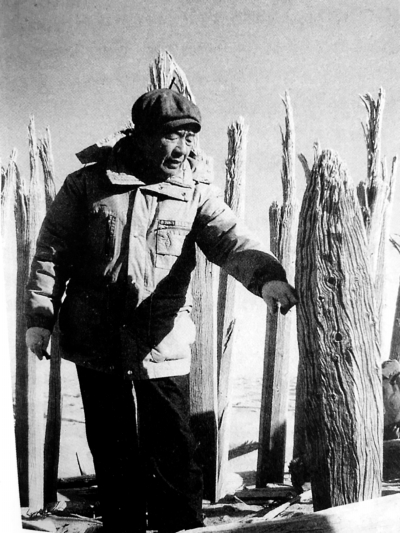

王炳华在小河墓地

王炳华现在还记得初次看到楼兰美女时的震撼,高直的鼻梁,黄褐色微卷的长发,大大的双眼,戴插着羽毛的尖顶毡帽,是一个棕色毛发高鼻深目的白种人。

太阳墓和楼兰美女的发现再一次震动世界,尤其是日本,当《丝绸之路》在日本放映时,竟然万人空巷,日本还将“楼兰美女”用电子技术复原,使世界各地的人们一睹她的“芳容”。

楼兰美女与贝格曼笔下的“微笑公主”有几分相像,但王炳华清楚,无论是楼兰美女的发现地还是太阳墓,都与小河墓地的墓葬形式相差甚远,那里显然并不是他心心念念的小河墓地。

“小河是最让我萦怀的。在塔克拉玛干的古代废墟中,只有小河是最神秘的,它昙花一现之后,就神秘地消失了,而它所透露的信息存在着巨大的诱惑。”为解小河之谜,王炳华在“文革”后期就借到贝格曼的考古报告,一点点地翻译出来,当这些珍贵的资料发布出来,已经到了1985年。

又过了15年,浑圆而巨大的小河墓地终于在王炳华的视野里出现了。这一年,他已经60多岁了。

走进小河

世纪之交之际,王炳华发起了小河墓地考察活动。

“小河墓地由瑞典人发现,直到上世纪末,没有一个中国考古学者真正进入过小河墓地。我们不能让这样的遗憾一直留到21世纪。”王炳华说。

这一次走进小河并非官方组织,而是王炳华和十个志同道合的朋友自发组织的探险活动。由于深圳一家公司的支持,考察队获得了8万元的行动经费。用8万元组织一次沙漠探险,经费并不宽裕。租车、帐篷、骆驼,摄影器材……紧张的经费让他们只能准备最起码的给养。

2000年12月11日,王炳华和一个摄制组共10个人5峰骆驼,带着水、食品和帐篷,再次开始了寻找之途。

“我们决定在贝格曼标示位置的正北边,也就是库鲁克塔格山南麓,孔雀河北岸汽车能前进的最远点建立考察队的前进营地。并以此为基础,丢下汽车,用5峰骆驼载着装备深入罗布沙漠,寻找小河。”王炳华回忆道。

库鲁克塔格山南麓到孔雀河间是一处宽不过四五公里的山前缓坡。植被十分茂盛,红柳、胡杨、骆驼刺等杂生,草丛断续相继。一直到河谷,道路变成了一片沙地,车子再也不能行进了。

考察队的营地就建在了这里。太阳沉落之后,全队成员和从库尔勒赶来送行的朋友们一起,在帐篷旁沙地上炙热的篝火旁,举行了壮行晚会。

作为领队,王炳华对留守在营地的队员们说:“等我们五天,如果五天还没有我们的音信,可以向石油基地的领导报告,请求他们的支持和救援。”

这番话颇有些悲壮的味道。在被视为“死亡之地”的罗布荒原上探险,各种危险都可能降临。

王炳华的骆驼上驮着贝格曼的考古报告,身上装着贝格曼当年绘制的路线图。这张地图的比例是1:200万,贝格曼在这张地图中粗略标示了小河墓地的位置,但是那么大比例的地图,根本无法确切计算出精准的经纬度位置。幸而王炳华的手里还拿着最现代化的卫星定位仪——这样的仪器要比当年的奥尔德克厉害得多。

“凭着卫星定位仪我们不停地调整方向,并随时捕捉每一点有用的罗布泊的历史文化信息。”王炳华说。

越往前走,生命的气息就越稀少,渐渐地,枯死并倾倒在地的粗大的胡杨、稀稀落落的红柳在慢慢减少,偶尔可见的兽迹也终于完全消失,周围的沙山越来越高大,沙山连绵起伏,每前进一步都异常艰难,但小河墓地却渺无踪影。

在最后的时刻,王炳华也产生了犹豫,“晚上零下20多摄氏度睡在睡袋里,喝带冰的矿泉水,吃干硬的饼,步行到第三天,我曾经有过动摇,身畔连绵起伏的沙丘无边无际,沙峰相对高度总有二三十米,我们每走一步都无法克制地退半步。”

根据测算,墓地可能还在30公里外,这已是寻找的第四天,干粮和冰水已经所剩无几,再往前走能保证整个队伍安全走出沙漠吗?

“再坚持3个小时,就3个小时,不行就往后撤,我咬着牙做出了决定。”王炳华说。

就是这可贵的3个小时的坚持,小河墓地出现了。

小河墓地在一片低矮的沙丘之中显得高耸而挺立。其实远在4公里之外就可以看到它,只是因为人在沙漠里转晕了。很难一下认出它。它浑圆而巨大,它的顶部似乎有一片很密的死胡杨林,这使它不同于一般的沙丘。当年贝格曼远远望见这些胡杨木的时候,以为是因为过近的树距使得这些树互相支撑没有倒下。很快他就搞清楚了那不是树林,而是一些矗立的木柱,它们密密地插在沙丘的顶部,强烈的沙漠风暴和烈日已经将它们顶部劈开了花,但它们依然倔强地兀立着。

“虽然时间已流逝了66年,但小河墓地总的形象并未显出什么大的变化,依然是1930年代初呈现在人们面前的样子。”王炳华说。

王炳华止住了所有人的脚步,他以一个考古学家的身份和眼光先围着墓地转了一圈,留下没有扰动的资料,然后走上了沙丘。

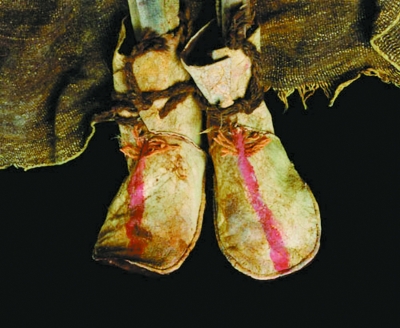

小河墓地出土的毡帽

“墓地沙丘上,层层叠叠、错乱散落的是难以尽数的弧形棺板,它们大小不一,厚薄不同,粗略统计,总数当在140具以上。部分白骨、浅棕色毛发的儿童干尸,尖顶毡帽、裹尸的粗毛布、草编小篓散落在棺板之间。”

贝格曼当年对小河墓地的发现,将整个罗布泊地区古代文明的研究往前推进了一大步。他最重要的观点,就是指出小河墓地的文明可能比汉晋时期的楼兰王国遗存还早。而在他提出这个观点以前,大家习惯于把罗布泊的文化遗存都大而化之地称为“楼兰”文物。

在踏上这块神秘墓地以后,王炳华和队员们的所见印证了贝格曼的观点。他们在对小河墓地带回的文物进行了反复测定后发现,小河墓地形成于去今4000年以前,比楼兰文明的出现早了1500年左右,属于青铜时代的文明。

或许小河文明是楼兰文明的“前传”,或许它们之间并没有直接的关系……当更多的疑问涌到王炳华的心里,他们却必须按照计划离开小河墓地,返回基地了。

小河归来的王炳华来到了北京大学,向世人刊布了小河墓地重新发现的消息。

一个在沙漠中沉睡了近4000年的文明被现代人唤醒。

未解之谜

找到小河墓地之后不久,王炳华从新疆考古所所长的位置上退休了。

2004年2月,他突然接到了国家文物局的邀请,以专家组成员的身份,再一次进入小河墓地。此前,经国家文物局批准,新疆考古所已经开始了对小河墓地的正式考古发掘。

王炳华带着激动而复杂的心情再次来到小河墓地。这里不再宁静和孤寂,他看到的是一个十分壮观的现代化发掘工地。

2002年,新疆考古队进入小河墓地试掘。因为沙漠里可以进行考古发掘的时间只有四五个月,在此后的几年中,考古队在这片沙海中进进出出。

发掘中发现,这块“上千口棺材的坟墓”实际共有墓葬约330个。新疆文物考古研究所所长伊弟利斯说:“小河墓地由5层上下叠压的墓葬构成,外观是一个椭圆形的沙山。此次,我们共发掘了163个墓葬,带回了30多具棺木及干尸。”

小河墓地出土的靴子

考古人员还在小河墓地发现了目前新疆最小的婴儿墓葬。“估计这是个出生后不久就死去的婴儿,葬在一个船形木棺内,这个船棺只有55厘米长”,伊弟利斯说,“婴儿干尸全身裹在一个淡黄色的毛织斗篷里,仅有面部露在外面。”此外,考古人员通过将两块因盗扰而散落的船棺侧板再复原成船棺后测量的尺寸分析,认为附近还应该有一具船棺,“如果是完好的,这个船棺全长达到245厘米,堪称新疆考古发现中最大的棺材。”伊弟利斯说。

在最近这次发掘中,最重要的发现莫过于“泥棺”的出土。4具泥外壳的木棺位于墓地的底层,每具棺材周围挺立着6根或8根高大的木柱,呈圆形分布。泥棺棺盖呈长方形,被厚厚一层泥土包裹,棺盖下方是个木板室,木板室中是草编小篓、木器等随葬品,木板室的下方是船形棺,均葬女性,干尸身上有毛织斗篷、金耳环、毛线绳项链饰物等随葬品。

女性墓主人“安睡在像船一样的棺木中,棺内甚至没有一颗沙粒进入,使数千年后的我们得以窥见她入睡的那一时刻”。

翻阅《新疆罗布泊小河墓地2003年挖掘简报》可知,小河全面发掘后,考古学家对小河墓地的年代做了更详细的测定。

小河墓地的墓葬共有五层,考古学家对出土于不同层位的数个标本进行了碳14测年,发现它第一、二层墓葬的年代在公元前1650到公元前1450年之间。发掘资料表明,在史前的罗布泊地区确实存在一支面貌独特的文化,小河墓地就是这一文化的代表性墓地。

遗憾的是,由于罗布泊强烈东北风的侵袭和盗墓者的一再光顾,小河墓地在考古队进入时已经面目全非,绝大部分墓葬被破坏,只剩28座依然完好。所幸考古队还是在一个船形墓葬里找到了“微笑公主”,与贝格曼所描述的那位美女有类似的长相,却不是同一人,而这具被称为“小河公主”的女性干尸后来一直作为珍贵文物被保存在新疆考古所的地下室里。

在发掘工地上,一些不经意的发现也从某一方面反映了小河文明的细节。

小河墓地出土的古尸,几乎都伴有一个草编篓出现,草编篓中装着颗粒清晰的小麦和黍。

根据目前的考古发现,世界上最早的小麦出自西亚,那么这些小麦是否由西亚传入?小河人的祖先是否在迁徙之时,把小麦由西亚带入小河,成为他们在沙漠绿洲中生存的重要食物来源?但也不排除这4000年前的小麦为本土作物,是小河人自身培育出来的。

此外,“小河公主”出土时,脸上和脖子等处糊着一层东西,经过测定得知,这些东西是奶酪的碎屑。奶酪,也是一种源自于西亚的食品,这种食品如何在4000年前就传到了罗布泊,考古学家们无法解释。

奶酪这种高蛋白食品之所以能够在几千年后保存下来,主要原因是这里干旱炎热的气候。另外,小河墓地的丧葬形式是船棺,外面用牛皮紧紧包裹,下面深埋沙子里,因此基本上处于真空状态。

小河墓地的考古发掘已经结束,成果丰厚,但是这里出土的东西越多,似乎带给人们的疑惑也就更多。面对它,考古界仍有很多不解的谜团:

一,墓葬形制之谜:小河墓地的墓葬形制是目前世界上独一无二的,那些粗大的直立木柱,它象征着什么?木柱上涂的红色又代表着什么?这是属于哪些先民的埋葬形式?

二,木雕像之谜:墓地上发现的高达1米多的男女木雕像有什么意义?它们是生殖崇拜的象征还是代表其它什么含义?

三,墓地位置之谜:小河墓地周围除了墓葬遗址,周边很大的范围内没有发现居民遗址,这是为什么?墓主人从哪里运来?为什么要把它们安葬在这样一个地方?

四,小河本身的谜团:小河宽20米左右,长约120公里,是塔里木河与孔雀河下游一条十分罕见的南北走向的河流。在小河两岸,鲜见植被痕迹。这条小河是人工运河还是自然河流?抑或是依据自然河道人工加工的?有人说是专为去墓地而开的人工运河,只在需要去墓地时才放水进来,平时是关闭的,果真如此吗?

五,小河墓地与楼兰王国在年代上相差1500年,它们之间是什么关系?有人认为这个墓地是新疆目前发现的规格最高的墓地,应是楼兰国的“王陵”。它是王陵吗?这个墓地不是穷苦人家的族地当是不争的,可它是为谁而建的?

六,小河墓地除了安葬故人外,是否还有举行祭祀活动的圣地功能?

……

这种种历史的奥秘,还有待考古学家们一点点地去发掘。

基因猜想

从2003年开始,吉林大学生命科学学院教授周慧和实验室的部分人员参与了小河墓地的挖掘和采样,他们采用古DNA采样标准,将所需样本带回了实验室。

关于孔雀河流域,以至西域早期居民的种族、民族问题,一个多世纪以来,一直是国内外学界重点关注的问题。

“楼兰美女”具有欧洲特征的脸孔,曾经让一些来自欧洲的学者提出了一个假说:罗布泊地区的早期人类是曾活动在阿富汗北部,古欧洲人中的“吐火罗”人。

有些学者进而猜想,与楼兰人地域相近、长相类似的小河人或许也是古欧洲人,他们在距今4000年前的青铜器时代到了小河地区,所以小河人其实是典型的欧罗巴人。

周蕙在做基因研究时发现,这种猜测并不成立。这些所谓“典型的欧罗巴人”其实具有明显的东方谱系,在对小河公主进行基因测定后专家们发现,她的东方血统占到71%左右。从测试结果看,小河人的父系普遍是西方谱系,而母系是混合的。专家们猜测,这种东西方混合模式并非源自战争,而是由于通婚。

王炳华认为,小河地区本来就应该有原住民,4000年前或许确实有一部分欧洲人从高加索地区来到罗布泊,他们迁徙的原因极大的可能性是被迫的,环境气候的突然变化让他们不得不进行迁徙,在与罗布泊本地的住民进行通婚后,让小河人拥有了东西方混杂的血统。

此外,在对小河古尸的DNA测试中,专家们还得到另外一些有趣的数据。

小河墓地共分5层,在针对小河晚期古尸进行的研究中,更多中国北方人的谱系被发现。同时,南亚谱系也渐在墓葬中出现,出现这一变化的区间,大致在三四百年间。从这个角度看,小河这个地域在当时是很吸引人的,而且是个相对开放、流通的区域。

史料记载,早期的东西方交融始于张骞出使西域以及后来的丝绸之路,但小河人混杂的基因或许能够把东西方交融的时间再提前1500年。也就是说,东西方人群和文化在距今4000年至3500年前的罗布泊地区,已经产生了交融。

在贝格曼的《新疆考古记》中,能够追溯到一个有趣的细节。

他曾在小河墓地的东侧发现过近500粒白色小珠,取少量标本由瑞典自然博物史博物馆进行显微分析后发现,这些白色小珠的材料是海菊类贝壳。而这种海菊贝,只出产在亚洲东部的海域。也就是说,小河墓地上的这些白色小珠来自3000多公里外我国的东部地区。

“古代的新疆可以说曾经是一个地球村,欧亚大陆上的高加索人、北面的蒙古人和南面的东亚人种都曾在这片土地上留下足迹。在丝绸之路形成以前,罗布泊荒原与外界已经存在交往联系,也存在物资交流。”王炳华说。

小河墓地是一个世界考古史上的孤本,对小河的研究之路还长,而对小河墓地的保护却已刻不容缓。

罗布荒原风沙的不断侵袭,让这片远古文明的遗迹在常年的风化下日渐残破,与此同时,虽然地处沙漠腹地,小河遗址仍未逃脱探险游客的袭扰。

为了加强对遗址的保护,小河墓地所在的若羌县成立了小河墓地文物保护站,小河墓地遗址已纳入若羌县大楼兰保护项目,不经过报备,没有人能够随便走进这里。

今日的小河还存在着太多的未解之谜,揭开小河墓地的神秘谜团,将对建构整个罗布泊区域考古学文化体系,探索西域以及中亚古代文明都具有极其重要的价值。

在这里,人们期待着更多惊人的发现,以打开新疆罗布泊早期文明和东西方交流的历史密码。