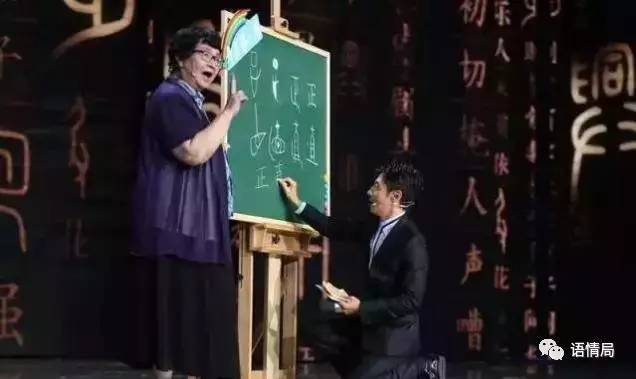

刚刚播出的第一节课主题是《字以溯源》,北京师范大学文学院王宁教授在节目中为我们讲述了她研究汉字六十余年的故事,她对汉字和汉字文化的感情很深,看不得歪曲、亵渎汉字的现象。

王宁教授说,“汉字有几千年的历史,它会告诉我们很多有趣有意义的故事。如果光去数笔画,我们会觉得很枯燥,但如果知道这个字怎么造的,从古到今怎么来的,我们就会很愉快地去学习它。”

局长对王宁教授的这一观点再认同不过了,正所谓“鉴古知今”嘛~在开始今天的正题前,局长先给大家抛出个谜面,看你能不能猜出来(谜底在视频下面哦~):

“树上坐着两口子。”——打一汉字。

△甲骨文漫画视频,看五千年前中国汉字的起源

猜出来了吗?谜底是“槑”字。在擅长脑洞大开的网友眼中,“槑”字被演义成“呆上加呆,很傻、很萌、很天真”之意——

“双十一降价?剁手党,你还真槑。”

“大叔说出了闯红灯的理由,交警当场就槑了!”

“槑女囧事,一对闺蜜的成长日记。”

网友的望文生义虽令人忍俊不禁,但却与“槑”字正解差之千里。

“槑”字,其实是古字中的“梅”,《说文解字》《康熙字典》《辞源》都有详细的解释。但古人为何把“梅”写作两个“呆”呢?

一种说法认为,“槑”字与“杏”字有关。因为把“杏”颠倒过来就是“呆”,两个“呆”就是“槑”了。比如明代李时珍在《本草纲目》中就有“梅乃杏类,故反杏为梅”的说法。

但我们知道,梅有果梅和花梅之分:

果梅:即乌梅、酸梅、杨梅之属,和杏一样,是可以食用的花果

花梅:大多数是有花无果,只能供人观赏,结不出可以食用的果子

所以在“望梅止渴”的典故里,曹操所指的一片梅林一定是果梅而非花梅。由此可见,“反杏为梅”应仅限于果梅,但问题在于,花梅之“梅”为何也同样写作“槑”呢?看来,“反杏为梅”的说法似有局限。

望梅止渴

解梅之“呆”,我们不妨换一种思路。

中国素有“书画同源”的传统,古人更是擅长用线条描绘大千世界,汉字也因此成为了象形文字,如“人”“心”“山”“田”“井”“册”等,越是基本的汉字就越像简笔画,鉴于此,我们不妨从画中之“梅”解字中之“呆”。

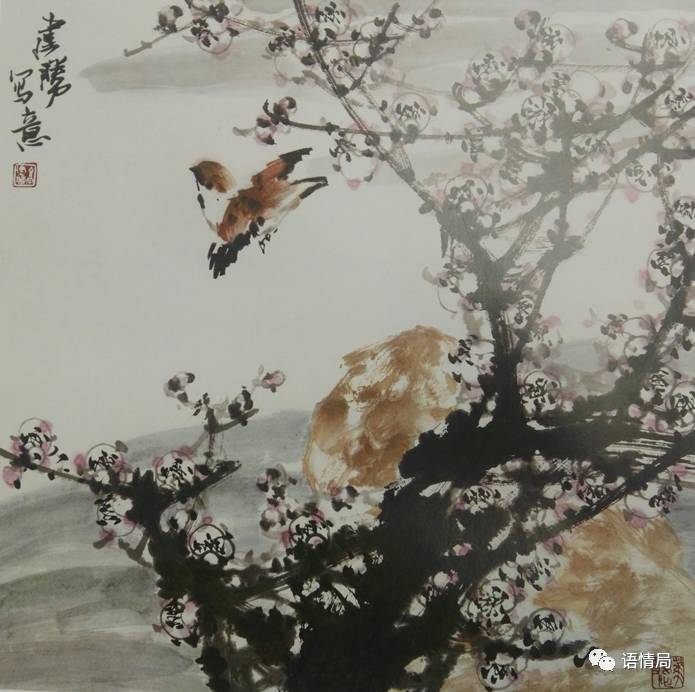

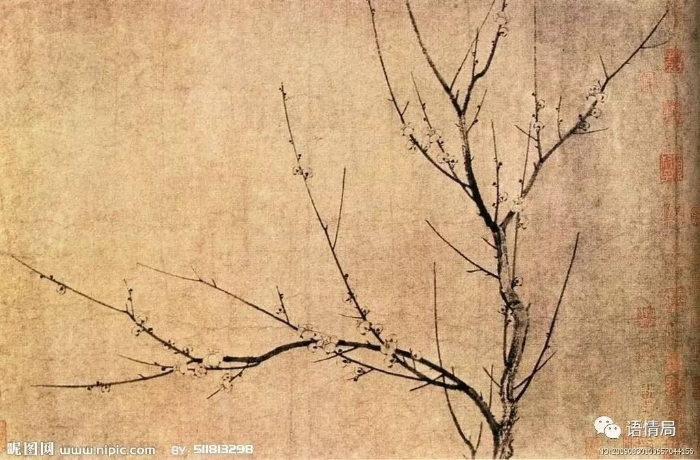

《梅花报春图》

试看《梅花报春图》,画中梅朵皆以墨线圈成,乍看不似梅朵,却透露着敛华就实的梅意。

在中国美术史上,这种“圈梅”比比皆是,那么,我们能否把画中之“圈”理解为“槑”上之“口”呢?

按照象形文字的基本逻辑,这种猜想似有道理。但问题又来了,牡丹月季、梨花枣花,大多形之以“朵”,却为何唯独梅树开花被形之以“呆”呢?

“朵,树木垂朵朵也。从木,象形。”

——《说文解字》

我们不妨联想,“朵”上之“几”不正是将花瓣抽象后的线条么。与大多树生花类相比,梅花在生物构造上并没有显著的差异,但化作文字却出现了“呆”“朵”的分殊,由此观之,解梅之“呆”,在形象比附之外,还须动用些形上思维。

中国古典形而上学的集大成者是《易》,所谓读《易》见象初、读《易》见天心。而在中国美术史上,梅与《易》也不无关联。

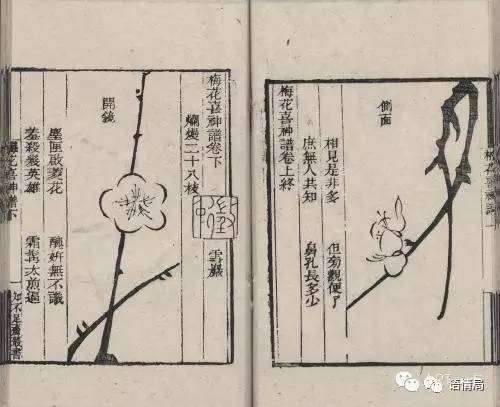

《梅花喜神谱》

宋元时期,易学在与禅宗、道教、理学的碰撞中进入了发展高峰,进而濡染了画家群体,形成了“观梅悟易”“写梅循易”文艺思潮。时人认为,梅花傲雪而生、得月而开,是百花中气味最为纯正、色彩最为齐全花种,故而最能体现易学阴阳合德、生生不息之道,如宋代梅艺代表作《梅花喜神谱》就有“一梅花一乾坤”之说。

到了南宋,受理学家周敦颐《太极图说》的影响,画梅名家扬无咎从“周子太极圈”中获得了创作梅花的灵感,首创以线圈梅、中不着色的“空圈画梅法”。细品扬无咎《四梅图》,画中梅朵如飘散在空中的气泡,简淡而冲雅,令人顿生浩淼无极的遐思。

扬无咎《四梅图》

回到汉字书画同源的传统,我们不妨对“槑”字做一种望图生义的猜想——这“槑”上之“口”不就是“太极图”的抽象么?

虽然据史家考证,“槑”早在商周时期的甲骨文和金文中就已经出现了,但我们不能就此否认“槑”与易学之间存在某种费而隐的关联。

事实上,《易经》恰是夏代《连山》、商代《归藏》和周代《周易》三部经卦书的统称,所以“易”之成书与“槑”之成字恰是同一历史时期的产物。因此,我们有理由去畅想,古代的智者大概是在梅边悟得了易学真谛和太极之道,于是挥笔将梅字画作了“槑”状。

但汉字的发展历程又是曲折的。据考证,组成“槑”的“呆”字到了秦汉时期就被废弃了,“槑”字也随着“呆”字的废弃被“枬”字和“楳”字这两个形声字代替。而“呆”字直到近代简化字改革中才重新出现,用以代替“獃”(dai)字,表“迟钝、停留”之意,这也难怪网友们把“槑”作“呆萌、呆傻”之意去联想了。

语言文字要与时俱进地承载时代的内容,不必唯古是尊。因此,网友们对“槑”字望文生义的曲解无可厚非,局长对“槑”字的望图生义也只是基于象形文字逻辑和中国书画同源传统的一种猜想,未必符合“槑”字本身的发展逻辑。

但我们要知道,汉字不仅仅是字典里的表意工具,还是一幅幅基于中国人文思维和历史风物的简笔画,浓缩着中国人特有的智慧,也是我们今天将传统文化进行创造性转换的一串钥匙。