转眼,汤先生离开我们已经两年了,一切还像昨天那样清晰……

2014年9月10号清早,从几个朋友的微信中得知汤先生头一天晚上平和仙逝。虽然早已知道汤老师身体不好,但仍不免感觉突然和意外,心情格外沉重。本想作些事排遣一下忧思,但汤老师的音容笑貌总是浮现在眼前,什么也作不下去,于是写了个电邮给乐黛云老师,请她节哀保重。在微信群里有人提到汤先生时,我即刻回复:汤老师是我在海内外多年认识的学者中少有的最宽厚、最平和、最与人为善的学者。这是我脑子中突然冒出的对汤老师的评价,过了几天,还觉得这些词用得很恰当。当《明报月刊》约我写稿纪念汤先生时,我毫不犹豫地答应了。

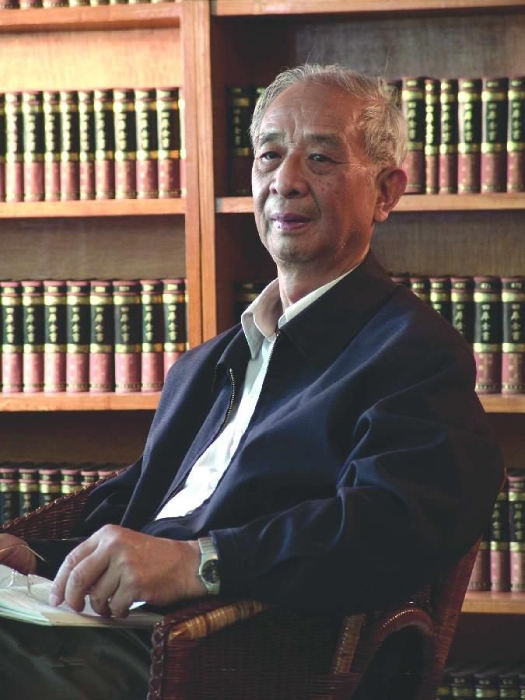

汤一介

一

2013年,汤老师托干春松教授找我,我就给汤老师打电话,才知道他发起的《中国解释学史》列入国家重大项目,想请我写道家卷。我当时表示,手头的欠账还不少,自己做事慢,怕没时间和精力。他说你虽然写得慢,但写得好,项目有四五年的时间,可以慢慢来。既然有四五年的时间,我就不好推辞,就答应了。

其实,我答应下来是因为我觉得自己也应该报答一下先生多年来的宽厚、信任和提携之意。“宽厚”二字实有起因。他当年的第一本书《郭象与魏晋玄学》一出来就送了我一本。书中说“自性”是郭象思想的核心概念。这和我读书印象不合。我翻查了郭象的著作,其中并没有用到“自性”一词。不久在教研室见面我就对他说:郭象没有用过“自性”一词。他问:你查过了?我回答查过了。他就没有再说什么。现在想起来,我实在有些唐突。让我意外的是他后来还推荐我在系里和国际学术组织里担任职务,虽然我没有再回北大而辜负了他的好意,我还是从心底里佩服他的胸襟宽厚。

多年以后,我再思考汤先生用“自性”一词的事,想法有些不一样。郭象虽然没有用过“自性”一词,但这不妨碍后来的学者用“自性”或其他新词来概括郭象的思想,至于郭象本人是否这样用,这样用是否恰当、准确,还是可以讨论的。此事常让我想到自己年轻时的过分直率,但我也曾想到,或许是因为汤老师为人之一贯宽厚,才让我能够对他直言无忌?对其他老师我可能不会如此?无论怎样,我都非常感谢汤老师的仁厚豁达,这种襟怀让我永远服膺钦佩。和同行朋友谈起此事,大家都承认这就是汤老师一贯的为人风格。我后来知道,汤老师对很多人,包括当初对他不友好、甚至落井下石的人都是不计前嫌,豁达平和的。

二

我始终拿不定主意的一件事是倒底称汤老师还是称汤先生。我的犹豫来自于北大的一个掌故,也是我自己特有的心结。原因起于我1978年考到北大读研究生时,正是百废待兴之际。那时,只要提起冯友兰、张岱年,无论当面或背后、正式或非正式,大家都毫无例外地称先生,不称老师,教授。尽管张先生是我硕士和博士的业师,我却从来不称他为老师。对稍晚一辈的任继愈、石峻,大家都称任公、石公,再年轻一些的就称呼朱老师、楼老师,或老朱,老楼,正式场合则会称同志(那时教授很少)。我猜想这是因为冯、张从来没有被当作革命“同志”,所以“先生”就成了他们的保留称号。因为当时北大只有他们那个辈分的人称先生,所以“先生”在我心目中地位是最高的。到了海外,先生和Mr.一样普通,但是,在我心里,先生二字还是保留着崇高的位置。我和刘述先先生说过此事,他说在海外,叫老师最尊敬。我旁听过汤老师的一门课,似乎也有资格称他老师了,但又觉得只有他的研究生称他为老师才名正言顺,我称他为老师似乎有些僭越。这好象是很迂腐的想法,但的确是那个时代留在我心里的一个抹不去的心结和习惯。

我刚跟张岱年先生读研究生的时候,汤老师还没有开始教课。大约1980年左右汤老师开始教书,其中一门课是“中国早期道教史”。我研究道家,似乎也应该懂一些道教,就去旁听他的课。汤老师上课很平实,没有趣闻,没有笑料,更不臧否人物。基本按照一本打字稿来讲。在香港,听说系里曾有两位老师讲课非常叫座,我问为什么,回答大多是说听他们骂人很爽。如果按照这个标准,汤老师的课就不算精彩,但因为内容扎实,我获益匪浅。

获益是到美国后的意外结果。1988年我到哈佛燕京学社作访问学者。哈佛毕业后在加拿大McGill 大学教书的Arvind Sharma教授要主编一本关于世界七大宗教的书。他到哈佛找作者,要求每一章的作者都必须是insider,即出身于该宗教文化传统的。儒家当然请杜维明先生来写,道家道教方面没有找到合适人,杜先生就推荐我来写。我问是否必须同时写道家哲学和道教,主编说完全由我自己决定。既然本书叫世界七大宗教,我就不能只写道家,不写道教。而我敢于尝试写道教,就是因为听过汤老师的道教史。当时中国和西方研究道教的书都很少。将哈佛图书馆所有相关的的中文、英文书翻了一遍,还是觉得汤老师的讲课大纲比较合理清晰。所以,我写的道教部分基本是汤老师讲课的框架。此书出版时改名为“我们的宗教”(Our Religions),大概是体现insiders的意思。有次和王德威教授在伯克利见面聊天,无意中提起此书,他想到应该将它翻译出来,印成七本小册子。德威真的将此事办成,委托陈静主持翻译,不仅出了台湾版,还出了大陆版。这本小书是我的著作中篇幅最小、版税(英文)最高的一部。我不记得是否跟汤老师提起过此事,但现在想来,真要感谢他当时开了那门实而不华的课。

平生所听演讲授课很多,有些演讲、授课可以赢得满堂彩,听起来也轻松愉快,但最终难有确实的获益;有的老师讲课似乎比较平淡,没有掌声、笑声,但有学术深度,对认真求学的人来说会有实在的收益。汤老师教课属于后一种,我印象中教过我的张岱年、朱伯昆也都属于这一类。

三

乐黛云先生,汤一介配偶。

我出国之后在美国和新加坡见到过汤老师和乐黛云教授几次。但在海外从来没有见过张岱年先生。张先生指导我写硕士论文时已经年逾古稀,十年后到国外开会更不方便。1989年在夏威夷开东西方哲学大会时,张先生提供了英文论文,原来安排的是大会发言,但张先生不能到会,汤先生就让我替张先生宣读论文。一位主事的教授说:“本人没有来就算了,为什么要找人代读论文?”我回答说“是汤老师安排的。”他便没有再说什么。后来知道,海外会议一般主讲人不来就不安排发言,很少有代读论文的事。此事也可看出汤先生对老一辈学者的尊重和热心,以及办事的细致和周到。

九十年代,我在新加坡国立大学任教。有次汤老师和乐老师一起到家里来做客,那是一晚难得难忘的轻松自在的谈话。我和太太记得最清楚的是那次七八岁的女儿搬个小凳子坐在一边听我们谈话,好像津津有味。过去,家里来了客人,女儿常抱怨:你们净说大人话,我都听不懂。但那次女儿陪伴的专注安然却让我们感到意外,也许小孩子本能地融入于平和温厚之气了吧。

那次聊天让我知道了汤老师之平和宽厚的性格其来有自。谈话中我们知道乐老师是苗族人,性格直率豪迈,在北大中文系毕业后留校教书,还当了青年教师党支部的书记。她和汤老师结婚时,时任北大副校长的汤用彤先生要在家为儿子的婚礼办一次家宴。那时满腔革命热情的乐老师说,我嫁到资产阶级家庭中来,要和资产阶级划清界限。如果我们来吃这顿饭,就是与资产阶级同流合污了。结果汤老先生的美意真的变成了一次没有新郎和新娘的婚宴。这不是说明乐老师真左派、真革命吗?但革命总是在无情地吞噬它的真诚的儿女。乐黛云因为和年轻教师一起办了个文学刊物,好像叫《时代英雄》,有了一部分稿子,刊物还没有出,这个刊物就在反右斗争中被批为反动刊物,乐老师就被打成极右分子,发送农村劳动改造。这时乐老师刚生了第二个孩子,汤用彤先生便出面向校方请求让她留下来给孩子喂奶,八个月以后再下乡。乐下乡后,汤老先生又将家中限量供应的糕饼等食品存下来给乐老师寄去。虽然,乐老师真诚爽直的性格赢得了老丈人的理解欣赏,但汤老先生对这曾经要与自己划清界限的儿媳毫不计较,毫无芥蒂,仍令我十分感动。汤老师的温和敦厚之风大概就来自这种家传吧。

四

汤老师的学术生涯也可大略分为前三十年和后三十年。前三十年放弃了作哲学家的弘愿,甘心作“哲学工作者”,跟着潮流写过批判冯友兰、吴晗等人的文章,文革开始却变成了“黑帮”,整天要交待、接受审查,乐老师每天在办公楼外等候他平安归来。几年后汤老师又意外地被选入“通天”的北大、清华大批判组,彻底摆脱了黑帮命运。四人帮倒台后这段历史又成为政治错误,再次遭受多年审查。这三十多年真可谓浮沈升降,曲折跌宕。有些文化人喜欢文过饰非,尽力将自己打扮成一贯正确的样子,或喜欢诉说自己的委屈衷肠,汤老师却坦坦荡荡,从未为自己辩解,也从未为自己受过的不公待遇抱怨过任何人,更不讳言自己走过的弯路。他七十岁接受报社记者采访时,记者想回避汤老师的忏悔之意,他却颤抖地亲笔写下“我错了,我要深刻反省”的句子。这种仁厚坦荡的为人风格似乎也属于凤毛麟角吧。

在那风云变幻不定的年代,在那或黑或红、身不由己的激流中,做人真不容易。时过境迁,有人要为贤者讳,有人爱揭疮疤,有人喜欢作道德裁判。但我常设身处地地想,如果文化大革命开始时我已经上大学或已经工作,我会怎样。会对那些伟大、神圣的号召无动于衷吗?会未卜先知地躲开一切风浪吗?如果这边或那边有人信任提拔重用你,你会不会自愿作枪炮、作子弹呢?如果有人从左面或右面打击你,你会不会到另一边寻求安全和保护呢?真实的情况是你根本无法知道日后哪边对、哪边错,更不知何时左会突然成了右,右会突然成了左,是非对错的标准会突然翻个底朝天。如果说读书人没有政治经验,那么谁有呢?刘少奇、林彪、胡耀邦、赵紫阳没有吗?他们也未能全身而退呵!我怎敢设想自己会在风雨突变不定的年代睿智清白呢?

我八十年代到美国,听到有些来自台湾的教授说中国有四大无耻,冯友兰名列其中。我颇不以为然。倒是余英时先生眼光锐利,能说公道话。他说,过去有人骂过一次皇帝,一生考验这么一次,就青史留名。大陆政治风云变换不断,谁能经受那么多翻来覆去的考验还一身清白?由此我想到,不能身临其境设想的人最好不要轻易对别人作道德判断。自以为高明的轻佻的道德判断只能伤人,不能化人,无益于世风向善。

平心而论,汤老师在那个大批判的年代也并没有很出格的言行和文章,这可能和他的性格宽厚平和、不过激、不投机是有关系的。但即使如此,他也愿意公开承认、自己有错误,这是很值得赞佩的,是曲中见直的诚。他不仅讲儒学,也真正身体力行了儒门之风。现在,讲儒学的多有人在,但真能体现儒风的似乎并没有那么多了。

五

汤老师复出工作以后的三十几年蜚声海内外,无须多说。值得特别提出的是汤老师引领潮流、开创风气的大眼光,大视野。他是改革开放以后第一个走出国门、推动国际交流的中国文化的代表者。他较早主编的西学东渐系列,值得一切关心近代中国命运的人关注。后来主持的儒学史、经学史、三教关系史、解释学史都是宏大的项目,更不要说超过四库全书的儒藏。愿意并且能够发动、主持这些工作的当今海内外大概只有汤一介一人。

除了著作,思想和学术课题方面,汤老师更是引领思想潮流的领袖。他提出中国哲学中的真善美三个方面,提出中国哲学的理论框架和天人合一、知行合一、情境合一三个主题,提出重建中国解释学,提出思想对话、普遍和谐、新轴心时代、世界之中国等理论概念,都是中国哲学和中国文化未来发展的可能的重要课题。很多内容还经常被人提起,有些工作还在继续进行。我本人受托主持的《道家诠释学史》已经约了海峡两岸十几个学者合作,大家都在认真地撰稿,也在思考如何处理道家经典诠释的历史与诠释学理论的关系。由此也可看出汤老师的感召力仍然如他的精神一样浩气长存。

在新的时期,汤先生的思想决不是点缀风光的应景之作。他曾提出中国的希望在于政府力量、企业家力量以及知识分子的力量的结合。但不知为什么此说曾引起一些人不满,已经准备发动公开批判。但今天看来,这应该是正常社会本应有的发展道路。

毋庸讳言,汤老师的宏大概念、叙事和工作与当前学术界的评价体系不一定吻合,一般人也很难实践,其工作也很难在当下注重论文数量的风气中得到应有的重视和承认。然而,学术研究需要多方面、多角度、多维度的共生共荣。培养论文工匠并不难,难的是允许汤老师这样眼光深远宏大的巨匠能够有生存的土壤。大项目,小课题各有价值。大项目可以空疏无文,也可以建功立言,彪炳史册。小项目可以扎实有据,突破习见,也可以因循模拟,聊补于无。学术课题的关键不在大小冷热,而在于是否来自扎实的研究基础,是否确能揭示真相,引发灼见。显而易见的是,以行政权强推某一个标准,必然是削足适履,南辕北辙。

2013年夏天我到北京前,曾给乐老师发了电邮,乐老师马上回信说汤老师查出癌症中期,家里乱套了。我当时有些吃惊、意外,心想是否不应该去打扰先生养病。到北京后,干春松告诉我汤老师说过“笑敢过几天要来看我”,于是春松开车带我去汤先生家。见到先生寒暄过后,他说今年十月汤用彤讲座和蔡元培讲座请新加坡的钟志邦来讲,明年十月由你来讲。2014年六月在北大儒学院开工作会议,汤老师清瘦虚弱,但讲话很有条理,很清晰。我还心存侥幸,希望先生能熬过此劫,让他将想做的事做完。没想到噩耗突然传来……

不管怎样,汤老师开创的各项事业都在进行,我也在2015年十月完成了汤用彤讲座和蔡元培讲座,我参与的《中国诠释学史》的项目也在进行中……

两年过去了,每当想到汤老师,他在我面前还是那样温厚、平和地微笑着,那么鲜明、那么感人,让我永远无法忘怀。