引 言

弥勒菩萨是一位以慈悲著称的佛教重要神祇,兼具等觉菩萨与将来下生佛陀的双重身份,堪称佛教的“弥赛亚”(救世主)。也因此,古今中外打着他的旗号,建立组织、发动群众起义、夺取政权的案例史不绝书,让他无辜地沾染上浓厚的杀气。弥勒信仰自从来到中国之后,便经历了多方面的中国化进程,成为对中国各个领域影响最大的神祇。

我从小随父亲信佛,改革开放后即进入佛学院深造、教书,进而调到中国佛教协会工作直到退休。我曾居住的苏州灵岩山寺和北京广济寺,天王殿供奉的弥勒像都是传说他居于兜率天的形象——带天冠正坐像,而全国大多数寺院山门供奉的是更符合中国老百姓喜好的大肚弥勒像,它可说是弥勒信仰嬗变的一个标志之一。近二十多年来因为参与反邪教协会的工作,我发现从北魏至今一千多年来,几乎所有的中国秘密教门都尊奉弥勒,或冒充弥勒下生,号召民众对抗政府、发动起义,其中不少极端组织发展为祸国殃民的邪教。经进一步考察,我们不难发现,弥勒信仰的嬗变是巨大的,几乎是全方位的,比大自然的鬼斧神工更为诡异、丰满,让人不得不感叹中华文化吸收、改造、同化外来文化的超强能力。

▲梵净山天冠弥勒像

在杭州灵隐寺笑口常开的布袋弥勒塑像前,我们常能看到香客游人投掷硬币祈求财运;网络段子将弥勒塑造为“职场佛系导师”;某些民间秘密教门则篡改经典,宣称“弥勒已降世收徒”。这种神圣性的消解与世俗化的狂欢,折射出弥勒信仰在当代社会的多重困境:

形象扭曲:“救世主”的神圣属性被简化为“成功学符号”;

艺术僭越:影视剧对弥勒形象的娱乐化解构冲击信仰内核;

政治利用:历史上农民起义与当代极端组织的工具化操作……

▲杭州飞来峰弥勒像

我长年从事佛教研究和文化工作,对弥勒信仰在当代社会面临的多重困境感同身受。无论是从佛教界维护正信的立场,还是从识别和防范邪教的角度,我觉得都很有必要对弥勒信仰的中国化轨迹进行全方位的考察。我们不仅要了解各种依附或冒充佛教的外道、准邪教和邪教,也应了解它们依附或冒充的佛教的本来面貌。就对弥勒信仰嬗变的考察来说,有利于我们吸取历史上朝廷对弥勒信仰的不当利用的教训,借鉴各个朝代治理打着弥勒旗号的准邪教、邪教的经验,有利于我们识别和防范依附或冒充弥勒信仰的各种外道、准邪教和邪教。

本文试图通过历史溯源与当代反思,揭示弥勒信仰体系的嬗变轨迹、呈现的独特精神和文化镜像,以及“体制外异端化”的威胁,并探讨在现代性冲击下,如何防止外界对它的扭曲利用,以发挥它对社会和民众的正向作用。

一、天竺法脉:弥勒信仰的印度源流

(一)吠陀与佛典中的弥勒原型

弥勒(Maitreya)作为佛教体系中的“未来佛”,其思想渊源可追溯至印度早期宗教与哲学传统。其原型在吠陀文献与原始佛典中呈现双重文化基因——既承袭古印度雅利安文明的宗教想象,又经佛陀教义改造成为独特的未来救世主叙事。

1、吠陀文献中的先声:从密特拉到慈悲者

在印度最古老的宗教文本《梨俱吠陀》(Ṛgveda)中,密特拉(Mitra)作为契约与友谊之神,与伐楼拿(Varuṇa)共同执掌宇宙秩序。其名“Mitra”在梵语中意为“朋友”或“契约”,词根“*mi-”隐含“建立联系”的语义。而弥勒(Maitreya)的梵语词源为“Maitrī”(慈悲),与“Mitra”共享词根,暗示两者可能具有信仰原型上的连续性。法国学者Jean Przyluski认为,佛教对“慈悲”特质的强化,使“Maitreya”逐渐脱离吠陀神格,转化为普世性救度者。而日本学者中村元指出,佛教刻意回避直接引用吠陀神名,“Maitreya”更可能是对“慈悲”概念的人格化,而非密特拉的佛教化改造。至于弥勒信仰的起源地,比利时学者Lamotte认为,弥勒信仰萌芽于西北印度,受伊朗救世主思想(如索什扬特)启发;但印度本土学者D. C. Bhattacharyya通过分析《大事》(Mahāvastu)文本,主张其源于中印度佛教僧团的末世论创作。

2、佛典建构:从阿逸多到未来佛

据佛经记载,弥勒出生于古印度波罗奈国的一个婆罗门家庭,与释迦是同时代人。后来随释迦佛出家,成为佛弟子,他在释迦入灭之前先行去世。释迦佛曾预言,他离开此世间后,将上生兜率天宫,在那儿与诸天演说佛法,直到释迦佛灭度后五十六亿七千万年时,才从兜率天宫下生,来到人间。在原始佛教经典《阿含经》中,弥勒以“阿逸多”(Ajita,意为“无敌者”)之名首现,其身份经历三次关键性重塑:

身份定位:《中阿含经·说本经》记载,佛陀预言弟子阿逸多将在未来成佛,号“弥勒”。此预言系统将弥勒置于“菩萨-佛陀”动态结构中:作为现世的菩萨修行者与未来的圆满佛陀。

教义功能:弥勒的“未来佛”属性,为佛教时间观注入循环性与希望感。《长阿含经·转轮圣王修行经》通过弥勒降世预言,构建“正法复兴”叙事,缓解佛灭后的末法焦虑。但早期佛典未发展出“兜率净土”信仰,重心仍放在人间修行与涅槃解脱。

神格完善:大乘经典《弥勒上生经》《弥勒下生经》将其升华为“他方净土之主”,将其居所定为兜率天(Tusita)内院,强调信仰与救度功能,并赋予“五十六亿七千万年后降生”的具体时间表,形成完整的救世主话语体系。

3、双重身份的神学张力

弥勒在印度佛教中始终存在两种并存身份,折射出佛教哲学的内在矛盾与调和。

菩萨身份:作为佛陀弟子和兜率天的修行者,弥勒体现大乘菩萨道的核心精神——历劫成佛以普度众生。此身份强调“慈悲”(Maitrī)与“利他”(Parārtha),与文殊的“智慧”、观音的“救难”构成菩萨职能的三位一体。

佛陀身份:作为继释迦牟尼后的贤劫第五尊佛,弥勒被赋予“正法重启者”的使命。《阿毗达磨大毗婆沙论》通过讨论“弥勒佛说法是否与释迦教义一致”,暗示佛教对教义永恒性与时代适应性的思辨。

4、艺术呈现中的原型固化

印度早期佛教艺术为弥勒信仰提供了视觉锚点:在犍陀罗造像范式(公元1-3世纪)中,弥勒以菩萨形象出现,头戴化佛宝冠,左手持水瓶(象征清净),右手施无畏印。此造型受希腊化艺术影响,水瓶元素可能源自中亚水神崇拜。而

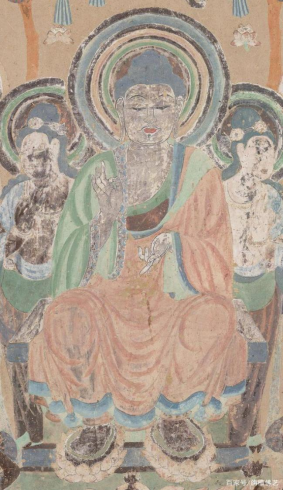

阿旃陀壁画母题(公元5世纪),第1窟《弥勒说法图》中,弥勒以佛陀形端坐中央,两侧听众包含人、天、龙众,画面通过光环尺寸差异构建神圣等级秩序,反映大乘佛教“三身”理论的影响。

▲敦煌322窟南壁弥勒说法图

(二)弥勒信仰的核心教义

1、兜率天的哲学意涵:弥勒信仰作为佛教体系中的重要分支,其核心教义围绕“上生兜率净土”与“下生人间救世”两大主线展开,形成独特的时空双维救度体系。这一体系不仅承载佛教的终极关怀,更在哲学层面融合了印度轮回思想与末世论,构建起连接现世修行与未来解脱的桥梁。

2、上生信仰:兜率净土的时空超越

兜率天(Tusita)位于佛教宇宙观的欲界第四天,兼具“修行中转站”与“终极净土”双重属性。《弥勒上生经》称其“昼夜六时雨摩尼宝”,物质丰裕消解修行障碍,体现大乘佛教“借相修心”的方便法门。日本学者平川彰指出,兜率天的“欲界”定位,暗示佛教对人性弱点的包容——信徒无需断尽欲望即可往生。

上生修持的法要,宗密《弥勒上生经宗要》将之归结为“六事行法”:包括持戒、造像、诵经、供养、发愿、回向。而慈云遵式强调“心净则土现”,将兜率天解读为“心性觉悟”的隐喻。吐鲁番出土唐代《上生礼忏文》显示,信徒通过观想弥勒眉间白毫光,可实现心灵净化。

3、下生思想:人间净土的末世重构

弥勒下生时的世间景象:

自然环境:土地平旷、雨泽适时、人寿八万四千岁,无灾厄疾苦。

社会状态:人心淳善,“夜不闭户,路不拾遗”,转轮圣王以正法治世。

龙华三会与普度众生:弥勒于龙华树下三次说法,度化释迦牟尼佛遗教中未得解脱的弟子(初会96亿、二会94亿、三会92亿)。强调“逢弥勒出世,皆得阿罗汉果”,为末法众生提供终极救赎希望。

修行法门:提倡持戒、布施、念佛(弥勒名号)、发愿往生兜率天,亲近弥勒菩萨。

二、丝路传译:汉地弥勒经典的接受与重构

弥勒信仰在中国的扎根,本质上是佛经文本跨越语言、文化与地理屏障的创造性转化过程。丝绸之路不仅是商贸通道,更是一条“经典流动的河床”,承载着印度佛教思想与中国本土文明的对话。这一过程中,弥勒经典通过译者的选择性诠释、文本的本土化改造与伪经的民间创作,完成了从异域神学到中国化信仰体系的蜕变。

(一)译经运动:从梵夹到汉策的文本迁徙

1、早期传译的开拓者

西晋竺法护:译出首部系统阐述弥勒下生思想的《弥勒下生经》,将“未来佛”概念引入汉地,但其直译风格导致“文辞艰涩,义多隐晦”(僧祐《出三藏记集》)。

后秦鸠摩罗什:重译《弥勒成佛经》,以“文约而诣,旨婉而彰”的流畅汉文确立弥勒经典的权威版本。其译本删减印度繁琐宇宙论,突出“龙华三会”的救世叙事,更契合中土思维。

北凉昙无谶:译《悲华经》补充弥勒本生故事,将弥勒塑造为“舍国捐王”的菩萨典范,与儒家“内圣外王”理想形成呼应。

2、文本传播的物质基础

敦煌藏经洞出土的S.2659号《弥勒下生经》写本显示,唐代抄经已采用“朱笔校勘、乌丝栏界”的标准化格式,反映文本传播的制度化。

吐鲁番阿斯塔那古墓出土的《弥勒上生经》残片(公元6世纪),背面写有高昌本地葡萄园买卖契约,反映了经典与丝路世俗生活的交融。

(二)文化调适:经典的本土化改造

1、地理空间的中原置换

印度原典中弥勒降世的“翅头末城”,在汉译本中被赋予“城邑七宝所成”“街巷道陌广十二里”等细节,暗合长安城规制(《两京新记》比对)。

《弥勒下生经》描述的“儴佉王”统治,被注疏家比附为周文王“仁政”,《法苑珠林》更直接称“儴佉即尧舜之化”。

2、伦理价值的隐性融合

竺法护译本新增“弥勒劝孝”情节,称信徒需“供养父母师长”方得往生兜率,此系印度原典所无,实为译者对《孝经》的本土嫁接。

唐代道宣《释门归敬仪》将弥勒“慈心三昧”与孟子“恻隐之心”类比,完成佛教慈悲观与儒家仁学的概念统合。

3、政治话语的强势植入

武则天授意重译《宝雨经》,插入“东方月光天子现女身为王”的预言,为女性称帝提供弥勒信仰背书。

敦煌P.2188号《破魔变文》将弥勒降魔故事改写为“安西都护平叛突厥”,投射唐代边疆治理的现实焦虑。

(三)译场政治:权力博弈中的经典形塑

1、皇权干预与文本正统

例如:隋炀帝命彦琮重勘《弥勒下生经》,删除“刀兵劫”等敏感内容,弱化经典的反体制潜能;武则天组建“华严译场”,将《华严经》中弥勒地位降格为“十地菩萨”,抬升卢舍那佛以巩固自身“转轮王”形象。

2、宗派竞争与义理抉择

唐代玄奘西行求取《瑜伽师地论》,强调弥勒作为唯识学派开山祖师的身份,推动法相宗与弥勒信仰的深度绑定。

唐代善导著《观念阿弥陀佛相海三昧功德法门》,贬抑弥勒净土为“权教方便”,抬高弥陀信仰,反映宗派间的经典话语权争夺。

3、胡汉译师的诠释差异

龟兹僧人帛延译经保留“弥勒眉间白毫光照三界”的印度神话元素,而汉僧道安主张“白毫喻觉性光明”,引发“神迹与义理”的诠释路线之争。

吐蕃占领敦煌时期(8-9世纪),汉藏双语《弥勒赞》写本(P.t.116)显示,藏文译本强化弥勒与密教时轮体系的关联,而汉文本侧重净土往生,体现文化语境对经典接受的重塑力。(未完待续)

(文章仅为作者观点,不代表本网立场。)

陈星桥 中国反邪教协会常务理事、原中国佛教协会常务理事、《法音》杂志原副主编