(四)现实关照:文明冲突中的调适智慧

1、极端主义的解构挑战

缅甸若开邦冲突中,激进派别篡改弥勒经典,鼓吹“佛教净土需清除异教徒”,扭曲“慈悲”教义为排他性意识形态工具。

中国学者发起“弥勒论坛”,联合东南亚寺院重勘巴利文-汉文经典,从文本源头消解极端化阐释空间。

2、世俗化浪潮的信仰调适

日本东寺推出“职场弥勒禅修班”,将“大肚能容”转化为压力管理技巧,年参与白领超2万人次。

少林寺“慈心社”开发《弥勒心经》冥想APP,下载量破百万,实现传统教义的数字化重生。

西藏佛学院设立“慈氏学”专业,系统讲授弥勒五论,并与西方学界合作校勘梵藏汉弥勒文献。

拉萨哲蚌寺推出“数字强巴佛”全息投影,结合AR技术展示弥勒净土,吸引年轻信众。

3、文明对话的制度创新

联合国教科文组织将中印弥勒遗迹(含那烂陀、云冈、奉化)纳入“丝绸之路佛教遗产廊道”,建立跨国保护机制。

中印合拍纪录片《弥勒之路》以AI复原丝路传法场景,YouTube播放量超500万,成为公共外交的成功案例。

4、结语:在对话中重生的文明基因

弥勒信仰的跨文化旅程证明:

文明的真谛在于流动而非固守:当印度弥勒穿上汉地布衣,又反向影响故土艺术,正是这种“文化汇流”“双向改造”让信仰获得“新生”。

冲突的化解依托于经典而非教条:对《弥勒下生经》的多元诠释史表明,回归文本开放性才能抵御极端化扭曲。

传统的生命力源于当代转化:从敦煌壁画到冥想APP,信仰的延续不在于复制形式,而在于持续回应时代之问。

在文明冲突频发的今天,弥勒那穿越千年的微笑,依然昭示着对话的可能——不是消灭差异,而是在差异中共生。

六、民间信仰:弥勒下生思想与末世救赎观念

弥勒下生思想与末世救赎观念,是中国民间信仰中最具动员力的精神资源之一。它既是佛教末法思想的产物,也是底层民众对现实苦难的想象性超越。这一信仰体系通过经典诠释、仪式实践与艺术表达,构建了一个连接现世苦难与未来希望的救赎通道,深刻塑造了中国社会的精神图景。

(一)末世论的心理机制与政治隐喻

1、末法焦虑的集体投射

北魏永平二年(509年)法庆起义提出“新佛出世,除去旧魔”,将社会矛盾解读为“正法衰微”的必然劫难,弥勒降世成为打破阶层固化的终极承诺。

敦煌文书P.2133伪经《佛说三厨经》宣称“末法时弥勒救五浊”,将饥荒、瘟疫等现实灾难纳入宗教解释框架,缓解民众的生存焦虑。

2、时间循环的革命潜能

白莲教“三佛应劫”体系:过去佛燃灯对应青阳劫(平等),现在佛释迦对应红阳劫(混乱),未来佛弥勒对应白阳劫(光明),为改朝换代提供神学合法性。

清代八卦教《龙华宝卷》将“五十六亿年”缩短为“五百年”,通过加速末世进程激发信众的行动意志。

3、空间重构的乌托邦想象

《弥勒下生经》描绘的“一种七收”“女人五百岁出嫁”等场景,实为小农经济对丰饶社会的极致幻想。

明清民间宝卷将“龙华会”落地为现实法会,如“黄天教”在直隶举办的“普度法会”,参与者逾万人,形成临时性平等社区。

(二)仪式实践:从个人修行到集体狂欢

1、日常修持的救赎积累

称名念佛:河北邢台开元寺明代碑刻记载,信徒每日诵“南无弥勒尊佛”万遍,认为可累积“龙华功德”。

斋戒修行:江南“龙华斋”在弥勒诞辰(正月初一)禁食荤腥,通过饮食自律换取来世福报。

2、节庆仪式的社会整合

浙江奉化“弥勒文化节”保留宋代“布袋戏”巡游传统,通过滑稽表演解构神圣性,强化社区认同。

云南大理“接弥勒”仪式中,村民抬佛像绕境游行,沿途撒米驱邪,融合佛教仪轨与本土巫术。

3、秘密社会的仪式动员

清乾隆三十九年(1774年)王伦起义前,教徒在密室“燃灯拜弥勒”,以光影幻术制造神迹体验。

“哥老会”入会仪式要求成员钻过“弥勒布袋”,象征脱胎换骨,完成身份转换。

(三)艺术表达:救赎叙事的视觉转译

1、宝卷文学的救世母题

《弥勒出西宝卷》将弥勒降世与“真空家乡”结合,创造“无生老母-弥勒”二元神系,反映民间宗教的创世想象。

福建莆仙戏《弥勒会》以插科打诨形式演绎龙华三会,神圣叙事被解构为世俗喜剧。

2、民间美术的符号编码

武强年画《弥勒降福》中,弥勒手持“堆金积玉”卷轴,坐骑麒麟口吐元宝,体现小农经济的财富渴望。

陕北剪纸“弥勒推磨”将佛国净土具象化为磨坊,粮食源源不断流出,隐喻对生存保障的终极诉求。

3、口头传统的故事增殖

河西走廊流传“弥勒借麦种”传说:弥勒化身农夫借麦给饥民,收获时只需归还一粒,实则考验诚信,反映民间道德教化逻辑。

台湾客家山歌《弥勒笑呵呵》以诙谐曲调唱诵“日日挑担卖杂货,不如拜佛念弥陀”,展现信仰对底层生活的精神慰藉。

(四)现代困境:救赎叙事的异化与重构

1、极端化的信仰扭曲

2011 年由李长禄等人创立的“中功・弥勒佛道”,宣扬“弥勒佛”理论是最先进的,世界面临第六次生物大灭绝,只有弥勒佛能指导人们安全度过并实现 “共产主义”,最终被定性为非法组织遭到查处。

网络社群传播“弥勒数字货币”骗局,以“投资供养得佛股”为名敛财,反映传统信仰在数字时代的异化风险。

2、商业化的符号消费

义乌小商品市场年产弥勒塑像200万尊,其中80%附加电子念佛机功能,神圣形象沦为快消品。

少林寺推出“弥勒能量手链”,宣称可“吸收负面磁场”,年销售额超3000万元,引发宗教商业化争议。

3、创造性的现代转化

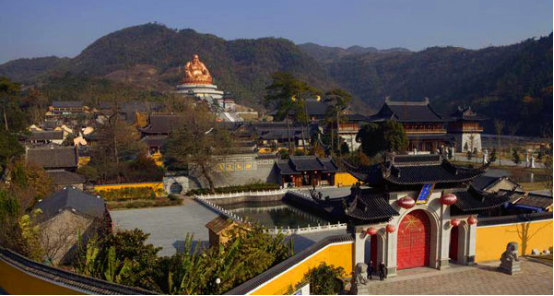

▲奉化雪窦寺

浙江奉化雪窦寺从五代布袋和尚契此的传说发祥,到太虚大师“人间佛教”的理论奠基,再到当代文化符号的全球传播,着力打造中国佛教五大名山之一弥勒道场,其空间营造与信仰实践,深刻体现了佛教中国化的历史进程。雪窦寺通过建筑叙事、仪式革新与文化再生产,成功将弥勒信仰从宗教圣域拓展为融合信仰、生态与人文的综合性精神空间。

台湾慈济基金会以“人间弥勒”理念开展环保行动,将“净土建设”转化为垃圾分类实践,每年动员志工50万人次。

4、结语:救赎叙事的双重面相

“弥勒下生”思想在民间信仰中的千年流变,揭示出宗教精神的永恒悖论:

既是压迫的麻醉剂:元末红巾军“石人一只眼,此物一出天下反”谶语,将阶级矛盾简化为神魔斗争,掩盖社会变革的复杂性。

也是反抗的动员令:明代唐赛儿起义以“弥勒转世”突破性别桎梏,为底层女性开辟政治参与空间。

在当代社会,破解弥勒信仰的异化困境,需在“破”与“立”之间寻找平衡:

破:通过宗教法治化厘清信仰与迷信的边界,如建立佛经注释备案审查制度。

立:激活弥勒精神的现世价值,将“人间净土”理念融入社区共建、生态保护等社会实践。

当四川大凉山的彝族毕摩将弥勒绘入《指路经》,指引亡灵回归祖地时,这个古老的救赎符号再次证明:真正的民间信仰,从来不是教条的复读,而是生命在苦难中对光明的永恒追寻。

七、弥勒信仰嬗变的“正统化”与“异端化”的双轨路径

(一)正统化与哲学升华

1. 经典体系的正统建构

玄奘与弥勒净土:唐代玄奘推崇《瑜伽师地论》,将弥勒信仰与唯识学结合,主张通过严谨的禅修往生“兜率净土”,成为精英佛教的修行目标。

天台宗、华严宗的吸收:弥勒被视为“补处菩萨”(候补佛),其教义被纳入判教体系,强调“当来下生”的宇宙论意义,淡化末世救赎色彩。

2. 政治合法性的工具化

武则天与《大云经》:武周政权利用“弥勒下生”预言(《大云经疏》),宣称武则天是弥勒化身,为女性称帝提供神学依据。

皇权与弥勒造像:云冈、龙门石窟中弥勒交脚坐像(如云冈第13窟)象征“未来君主”,与现世帝王形象暗合,成为政权合法性的宗教背书。

3. 禅宗对弥勒信仰的消解

从“外求净土”到“即心即佛”:禅宗将“弥勒下生”转化为“当下觉悟”,如布袋和尚契此(传说弥勒化身)的“笑口常开”形象,被赋予“平常心是道”的禅意,脱离末世论框架。

(二)民间化与反抗动员

1. 末世救赎与底层动员

“白衣长发”的弥勒教起义:北朝至隋唐,民间以“弥勒下生救世”为口号发动叛乱前仆后继,如北魏法庆起义,宣称“新佛出世,除去旧魔”,将弥勒信仰与反体制暴力结合。

宋元“香会”与白莲教:弥勒信仰与摩尼教、道教混合,形成“弥勒下生”“明王出世”预言(如元末红巾军“石人一只眼,挑动黄河天下反”),成为反抗蒙元统治的精神武器。

2. 民俗信仰的功利转向

弥勒与送子、财神崇拜:民间将弥勒塑造成“布袋和尚”,赋予招财、送子功能(如杭州灵隐寺弥勒殿香火),脱离经典教义,融入世俗生活需求。

秘密教门的弥勒叙事:明清“罗教”、“一贯道”等教派重构弥勒下生时间(“三期末劫”),宣称信徒可通过皈依获救,形成地下信仰网络。

3. 图像符号的颠覆性再造

从庄严到戏谑:正统弥勒像(如敦煌275窟交脚弥勒)庄重威严,而民间流行的大肚弥勒(原型为五代契此和尚)以滑稽形象消解神圣性,隐含对权威的隐性嘲弄。

(三)双轨互动的张力与融合

1. 正统对异端的压制与收编

政治镇压与经典净化:历代朝廷禁断“妖妄”弥勒信仰(如隋文帝禁毁《弥勒成佛伏魔经》),同时扶持玄奘系弥勒学说,以正统压制异端。

禅宗对民间符号的吸收:北宋以后,禅寺将布袋弥勒纳入山门,既消解其反抗性,又借其亲和力吸引信众,实现体制内外的符号调和。

2. 民间信仰的反向影响

弥勒形象的“汉化定型”:明代以降,官方被迫承认大肚弥勒像的合法性,民间审美反向塑造了正统佛教艺术。

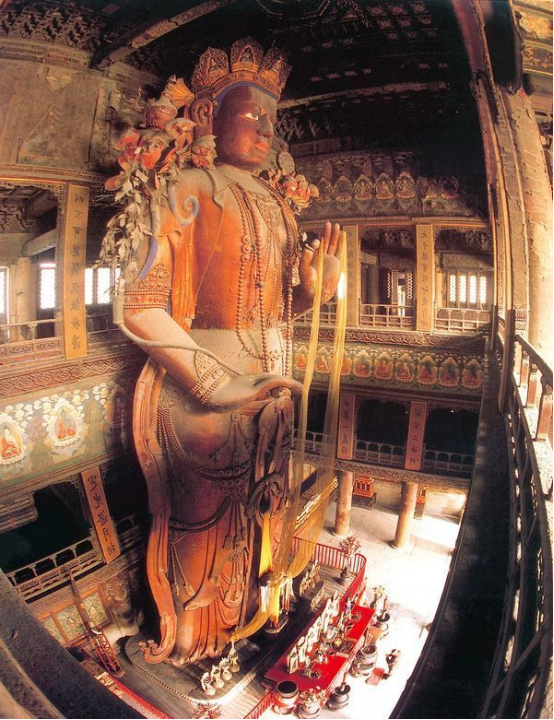

▲北京雍和宫木雕三绝之一的万福阁迈达拉弥勒大佛

末世论的隐性延续:尽管明清官方打压,但“弥勒下生”思想仍通过宝卷、戏曲(如《弥勒会》)、地方庙会等民间文化载体隐秘传承。

(四)双轨嬗变的文化隐喻

弥勒信仰的分化本质上是中国社会“大传统”与“小传统”博弈的缩影:

官方路径代表精英阶层对宗教的哲学提纯与政治工具化,试图将弥勒信仰纳入可控的意识形态框架;

民间路径则凸显底层民众对现实苦难的回应,通过宗教异端表达反抗诉求,甚至成为社会变革的催化剂。

两者既对立又交织,共同塑造了弥勒信仰在中国文化中的复杂面相——它既是帝王权力的神圣注脚,也是草根反抗的精神旗帜,更是民俗生活的欢乐符号。这种多重性恰恰体现了中国宗教“弹性适应”的生存智慧。(未完待续)

(文章仅为作者观点,不代表本网立场。)

陈星桥 中国反邪教协会常务理事、原中国佛教协会常务理事、《法音》杂志原副主编

相关链接:

弥勒信仰的东渐与嬗变——从印度菩萨到中国化形象的多维度考察(一)

弥勒信仰的东渐与嬗变——从印度菩萨到中国化形象的多维度考察(二)

弥勒信仰的东渐与嬗变——从印度菩萨到中国化形象的多维度考察(三)