“如果(神)要求你们(父母)淹死自己的孩子,你们会照做吗?”

这句话是来自于导演16岁时,他旁听的一场宗教例会,灵师面无表情地提问。

一般邪教相关纪录片,多半以旁观者的角度,从悲剧事件出发。

奇观式地看着这群宗教狂热份子。

但《不能说的童年》的导演从一个前信徒的状态出发,诚实记录自己挣扎以及解脱的过程。

揭开一段无法向外人提起、甚至也无法被媒体谈论的禁制记忆。

真的难以想象会有人的童年是这样过来的。

纪录片里分享了一则故事。

导演的邻居K,她的父母长年追随一位“灵师”。

逢年过节送礼不说,还把K送给灵师当灵童。

这位灵师趁着酒醉性侵了当时还未成年的K,借此说是给K开慧根。

她的父母不愿深究,还十分感谢灵师。

自此,K的人生一分为二,一直走不出这段阴影当中。

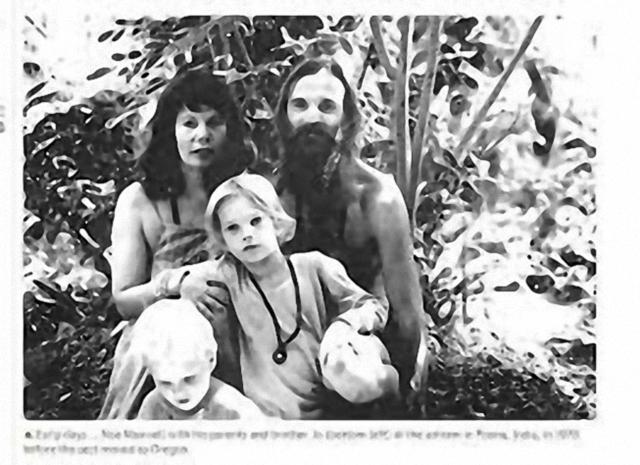

导演奥菲克的童年也被切成两半,一半要在印度过,一半在以色列过。

但如果有人问起他们家在印度做什么,他被勒令不能说。

通常他会瞎掰不同的故事:他爸爸是英语老师、他有一个印度籍的外公、叔伯在以色列从商……

实际上他是跟着父母去“灵修”。

灵修的过程透过各种邪门宗教仪式、经文传授、讲座和活动,树立信徒对于灵师牢不可破地“敬仰”。

他们从小就被教导灵师会看穿你的眼睛和心灵,要学会惧怕他。

这算邪教吧?是吗?

可是他们看着灵师的照片说他感受到的是纯粹的喜悦和神圣。

宗教鼓励人向善,但什么是善?几千年了人类依旧没什么共识。

更别提“向善”。

导演的妈妈说,对于儿子的童年经验,她感到很遗憾。

但要是再重来一次,她还是会毫不犹豫地追随这个宗教。

甚至当组织需要时,她也会毫不犹豫牺牲掉自己的孩子。

而影片只记录至此,她也绝不会承认这是所谓的“邪教”。

那句儿子最想听到母亲的“道歉”,却只字未提。

所以看到这里“邪教”到底是什么?

它不是那种极端的伤害身体发肤,也没有杀人放火和教唆他人。

相比“萨满”和“法轮功”,它要显得“正常化”许多。

而那些从小被邪教灌输恐惧的孩子,他们现在过得怎么样了?

导演从小在印度灵修营长大的真实经历诉说了这样两个疑问。

灵师反复喂养的“真理”,在他的心中造成了难以抹灭的创伤。

但因教条限制,他始终不敢公开谈论这段过去。

戒慎恐惧地保密长达20年后,他终于鼓起勇气踏上追索之旅。

循线探访过去曾共处道场的儿时玩伴,讨论彼此被禁谈的童年回忆。

奥菲克的父母是南印度“阿南达瓦迪”宗教的虔诚信徒,从小都会随着父母到这里修行。

在印度时的他,有朋友,还有一条河。

那是在印度南方的一个小村子,他们称之为“道场”的阿南达瓦迪。

一年要在道场待上5个月,算是过上了一段与世隔绝的生活。

道场里大约有40多个孩子,都是被父母带来的。

18年来,他每年都跟父母去阿南达瓦迪宗教道场,直到21岁时停止。

但直至他离开道场的几年内,作为一个在这种地方长大的孩子,他意识到自己与社会之间出现了断层。

他变成了一个迷茫且充满恐惧感的人。

于是回头去整理当时发生了什么事,并检视这个经验在身上留下的痕迹。

他开启了长达7年的心理治疗,至今未曾完全痊愈。

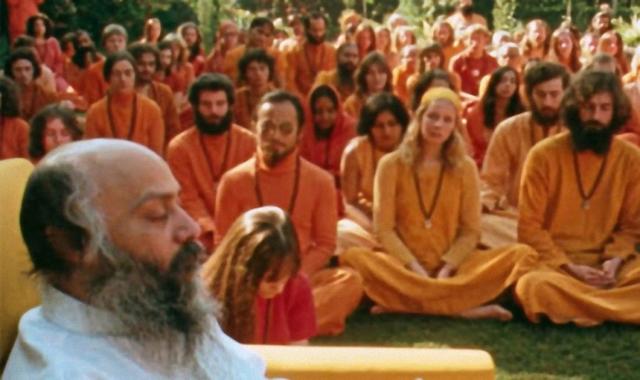

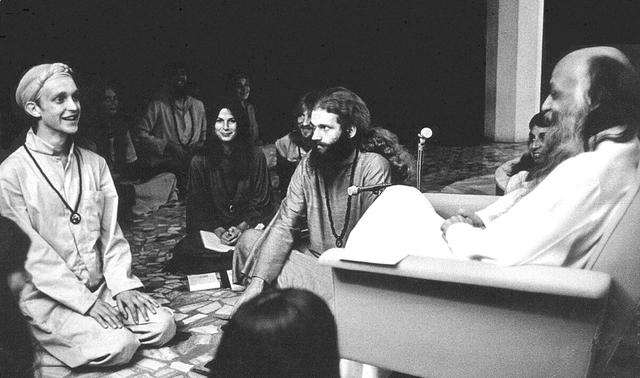

道场的中心围绕着一位灵师“布鲁戴夫”,大人们都会去上他的灵修课。

而孩子们则到处玩耍,有时被要求旁听。

一年一年的这样过去了,孩子们都被告诫着。

所以在道场的5个月里,他脑子里是一段空白。

道场规定所有信徒不得向外界透露里面的情形,不能说关于它的一切,这些全都是神的秘密。

于是他被禁止谈论、被恐惧包围的那些孩子们,却阻止不了他们长大。

导演现在一一联系道场的儿时玩伴,与他们坐下来谈论对“阿南达瓦迪”的看法。

以及该如何消除这段扭曲的过去。

被导演寻回的童年玩伴,大多拒绝提起那些回忆,甚至阻止他拍摄关于道场的事。

那些人都以“恐惧”下了共同的注解。

没有罪证,没有证人,不同描述者不约而同地表现出了“道场”还有“灵师”带给他们的深刻烙印。

由于从小被警告逾矩会有可怕后果,孩子们深怕细小的邪念也将招致“神”的天谴。

有的人直到今天,不敢开口提及“灵师”的任何事和说过的话,生怕天打雷劈;

还有的人觉得即使灵师不在身边,他仍然无处不在,在天上看着自己的所作所为……

几十年下来,反复灌输的恐惧成为膝跳反射般的本能。

即便理性抗拒接受、且脱离组织多年,依旧隐隐害怕着“万一他们是对的”。

而自己过去与未来遭遇到的不幸,就是他们不虔诚的惩罚。

他们内心形成了一个又一个无援的孤岛。

所有的不安、偏执、质疑与惶恐,只能藏在心底。

甚至是最亲的父母,也被灌输“不能信任,随时会把他们丢到河里”的话术。

最让我印象深刻的,是一位叫“杰克”的受访者。

他说出了道场的一则教条。

我是无体,我没有身体。我是无念,我没有心智。我无作为,我非享乐者。我是单纯意识,绝不解体。

而想要获得自由,唯一的法子就是消灭自我。

追随灵师的脚步,踏上真理之路。

对于像杰克这样的孩子来说,这是抹杀孩子的心灵。

长大后,杰克彻底成为了一个内心完全被“掏空”的人。

他对外界事物不感兴趣,彻底丧失了自信心,也一无所有。

十年来,他都是在一家杂货店,帮别人做搬运的活。

但之于邪教,他们反而认为,这些孩子长大没作为,是因为他们亵渎神灵、思想不纯导致的“惩罚”。

所以要代入这部纪录片,大家不见得要像《1Q84》的“青豆”一样出身邪教家庭。

事实上正因为本片所讲的宗教一直没被确立为“邪教”。

换言之我们并没有看到有任何提及邪教有“唆使杀人”的现象。

然而就是因为什么都没有发生,这个宗教本身毫无制裁力。

让你怀疑臣服于这个宗教的你有何价值时,麻烦才正式开始。

这些教条本身就是虚无缥缈的概念,没人能正确地判定它是好还是坏。

但对于一个本该在学校无忧念书的孩子。

这些教条,竟成了扼杀他们思想和摧毁自我的“武器”。

有的人真正得到了信仰,追求到了爱与幸福。

但讽刺的是,他们失去了最亲的家人和朋友,最后得到的往往只是更深的恐惧。

很多时候,信仰本身不是问题,问题在于信仰的人身上。

相较于一般外部角度拍摄的邪教纪录片。

本片从以前信徒的视角出发,诚实地记录导演内心的挣扎。

让观众照见邪教在孩子心中植入了多么根深蒂固的恐惧。

片中的特殊剪接,奇幻的颜色与相机负片效果,衬托出古怪的感觉。

同时也让这部片变得没那么的令人感到沉重。

打从人类社会一成形,宗教信仰就随之诞生。

宗教信仰的需求源自未知。

当眼前出现了无法理解的现象,一群人设法言说、诠释世界。

这些神话故事逐渐演化出完整的系统。

而透过仪式与奉献,人类得以实现目标,短程消灾祈福、远程赋予存在意义。

综合以上,可以归纳出宗教包含,发展一套“宇宙如何运作”的论述。

一切由更高层级的力量掌控,渺小的人类必须尊崇、敬畏这个存在。

若遵守规范将获得奖赏,若违反则会有惩罚(活着的现世报、死后的地狱)。

这个机制不只约束外在行动,也从根本上去引导信徒如何思考。

邪教以恐惧与孤立操纵心理,达到精神控制的目的。

邪教在建立世界观的过程中,倾向于将所有问题归因于单一的解答。

具有详尽且严格的行为准则。

例如禁止向外界透露宗教细节,生活与社交关系易局限在组织内。

若违反纪律、人生将被摧毁,若遭遇不幸、必定是因为不够虔诚,你得反省,并且加倍努力奉献。

除此之外,组织中会有一个教主和灵师,其为神明的化身或媒介。

唯有信徒忠诚的爱、侍奉与服从,才能透过这个神/媒介获得救赎,实现最终的目标。

“阿南达瓦迪”禁止与外人谈论组织的规定,让信徒置身在封闭环境中。

如果对教条有了疑虑,也不知道该向谁倾诉。

外界会觉得你是疯子、其他信徒会觉得你是异端叛徒。

所以这时候你只能独自被强烈的罪恶感侵蚀。

阿南达瓦迪教条中的“吾非吾体”,意味着人应该彻底放弃自我。

从肉体与俗念中超脱,并升华成为纯粹的一切。

这样的诠释底下,孩子们在发展出“自我”之前。

就被教导着“自我意识是必须被消除的幻觉”。

于是“我”从不存在、“我”的内在是空的、“我”不属于自己。

一旦离开组织,这些失去能动性的人只剩下全然的迷惘。

当孩童在自我进入本身的经验以前便毫无保留地接受了宗教先决的意识形态。

全心地让自己活成一句箴语、一个警示。

这样对自我的延迟就注定了余生无止尽对自我起点的回返、徒劳追溯。

这真的是比“法轮功”的荼毒还要深许多。

所以这个概念要怎么和一名5~7岁正要生成自我意识的孩童说?

你不是你,你不能一直想着“我”,世界上本来没有“我”。

正如导演所说,这简直是一种心智上的“谋杀”。

“我觉得这世界应该立法,那些未满21岁的,都不得接触宗教!”

所以不难理解当那些自我质疑的声音过大,人都易有自我毁灭的倾向。

而在,仅仅展现的奇葩印度的冰山一角而已。

其中导演的另一位朋友小满在出社会后面临挫败,发现自己失去与人建立亲密关系的能力。

甚至无法真诚地与父母交心。

父母以爱之名,理所当然认定并选择了好的事物。

或许教主的真理太过于宏亮,以至于淹没了孩子发出任何异议的迹象。

导演还记得16岁那年的提问,当时他没有答案,他看着父母同时的面无表情。

他只有深深的恐惧。

在对谈的过程中,导演不断问着:“难道这(阿南达瓦迪)其中没有真理吗?”

没人知道它是否真的是神的化身。

但可以确定的是,这些孩子们共同的创伤确实存在。

导演花了6年完成《不能说的童年》,把镜中模糊的自己慢慢勾勒出来,且仍在试图停止相信、停止恐惧。

他现在还是选择相信,自己总有一天会走出来。

所以《不能说的童年》不只是关于宗教的批判。

更是与过往难以名状却源源不绝自我复制的原初创伤正面对决的历程。

比起片中摄于灵修营的照片影片等素材。

过往只有在相同经历的人们聚在一起谈心时真正得到了躯体、并被指认为真。

导演与友人们于是重复着言谈、流泪、拥抱,像解咒的仪式一般。

为了驱魔而召唤,为了离开而往返。

最终,导演对过往一次次绕行的折返点便是当初送他进灵修营、并对灵师深信不疑的母亲做了否定。

灵修营后遗留的不只是孩童对自我的否认。

更是与双亲长年脱臼的亲密关系……

而片中除了现代拍摄的访谈,还包含了导演儿时央求父母买给自己的录影机所录下的珍贵画面。

成为了这部片中的精彩之处。

也能证实他的儿时生活是真正存在过的,而不是臆想出来的。

在访问过程中,他一度把持不住,泪流满面,这么多年过去,他仍在挣扎着,仍在试着理解创伤,试着和曾经的伤害和解。

导演透过这部片的拍摄,逐渐走出了阴霾。

也让阿南达瓦迪道场、布鲁戴夫灵师,不再是自己心中沉重的枷锁。

尽管《不能说的童年》在导演掌握镜头与叙事剪接上将母亲放在权力不对等的审问、观看位置。

然而那些对宗教、对母亲当初决定的指控与其说是要一句迟来的道歉。

更像是导演对于长年失亲的渴爱与求爱,已经重拾自我的过程。

尽管母亲最后仍以道歉错读了。

这样错读的举动仍在母亲出于爱的行动意义上迂回地回应了童年渴爱的需求。

即便对所爱之人我们仍只能用自己认知的方式面向彼此,依然要坚实地在错答里回应爱。

这才是正常人该有的举措