【文化典藏】明宣德 青花缠枝莲纹盘

青花瓷器是我国古陶瓷中最具代表性的优秀品种之一。起源于唐代,发展于元代,成熟于明、清,并成为主流,一直沿用至今。清代是中国青花瓷器的高度发展时期,陶瓷史上的黄金时代,各种具有特殊技能的制瓷工匠云集景德镇,形成该镇“工匠来八方,器成天下走”的繁荣局面。体制上承袭明代,继续在景德镇设置御窑厂烧制宫廷御用瓷,并实行官搭民烧的办法。清代青花从不同侧面反映了当时政治、经济、文化的状况,最能代表景德镇制瓷工艺水平的仍然是官窑产品,质量精良,主要担负着朝廷陈设和生活用器及对内外赏赐和交换的需要。而民窑青花风格上则表现出自然、淳朴、流利,富于艺术气质。

此盘折沿,宽平底,圈足,细砂底无釉,色白而细腻,抚摸时如糯米粉状。通体内外青花装饰,釉色白中泛青,釉面有肥亮感,当时使用“苏麻泥青”进口料绘就,,含铁高,锰低,故青花有黑铁斑。盘内近口沿处绘海水纹,内壁绘缠枝花纹,里心青花双线内绘缠枝莲纹,花、叶相衬。外壁的缠枝莲纹流畅而连贯,表现出当时艺术匠师的娴熟技艺。 宣德青花色泽艳丽浓重,深浅相间,有凝聚晕散等特点与永乐青花大致相同,故夙有“永宣不分”之说。胎厚体重,造型较丰满,青花浓艳晕散,纹饰豪放粗狂,青白釉面显青,并有轻微的橘皮纹。

【文化典藏】元 青花云龙纹双兽耳大罐

青花瓷的烧制始于唐代巩县窑,成熟于元代景德窑。元代作为中国陶瓷史上的一个重要时期,由于历史文献及传世品有限,长期以来不被人们重视,直至上世纪五十年代末,美国学者约翰·波普结合收藏于英国大维德艺术基金会的元至正十一年(1351)青花大瓶和分别藏于土耳其、伊朗的元青花实物,提出了所谓“至正型”学说,元青花面貌得以确立,而受到全世界的重视。

元青花选用波斯钴料,青花发色浓艳,造型多样,纹饰丰富,以装饰多层次布局为典型特征。此器造型古朴,形制较大,气势雄伟,青花发色浓艳,明翠欲滴,纹饰笔意酣畅,洒脱自然,为元代青花瓷的典型器。

此罐即为元代青花瓷器中的三大经典造型之一,青花纹饰堂皇富丽,堪称元代青花器之典范。罐短颈,鼓腹,肩部塑对称双兽耳,气息宏伟。通体以青花为装饰,自上而下共分数层,口沿为卷草纹,颈部中间以凸弦纹相隔,上下皆为缠枝牡丹纹,肩部一周如意云头纹,云头内绘四季花卉纹,腹部绘双龙纹,巨龙相互追赶,气势威武。下以一周卷草纹为界,胫部为不相连的变体莲瓣纹。无论造型、纹样,皆具有鲜明的时代特色。

【文化典藏】清乾隆 青花缠枝莲纹如意口双耳瓶一对

此器,胎体洁白细腻,瓷质坚密,胎壁比雍正青花略厚。釉面匀净,略闪青白,光泽莹润。 青花发色“稳定、浑厚、沉着”,使用国产上等浙料烧制,舆雍正青花差别不大,达到了很好的发色效果。造型方面,在继承前朝传统器物风格的基础上,融合了众多的西洋元素与金属器的元素,形成独特而个性鲜明的造型特征。通体以宝相花为主题纹饰,将蕉叶纹、卷草纹大胆的放大,形成颈部的主题装饰。尤为值得一提的是,其将传统用于口沿装饰的如意纹,创造性的活用为立体的口、底纹饰,形成鲜明的如金银器般立体的空间造型,颇为引人注目。

从整个器物的造型和纹饰上看,有几个要点值得讨论。器物的整体造型,如果解构为口、颈、耳、身、足五个部分,螭龙耳是最为典型的中国传统元素,特别在乾隆一朝的各类瓷器、玉器中被广泛使用,也是最能体现煌煌大气的要素。其他的四个部分,尽管都是中国传统的形式,但是与最传统的画样又有很大的不同。

口部将如意纹的平涂改为立体的翻口,使整器顿时活泼起来,成为有别于传统乾隆瓷器摆件的重要特征,相类似的作品我们经常可以在圆明园的相关陈设中发现它的影子,包括乾隆晚期和嘉庆早期的稀有粉彩作品都采用这样的翻口设计,可以参考北京故宫收藏的珐琅彩豆青地开光山水诗文瓶、粉彩绿地八仙庆寿云口瓶,以及香港拍卖的放山居藏嘉庆黄地粉彩福寿万年云口瓶。颈部的主题纹饰,分解开看是乾隆常见的蕉叶纹、卷草纹和宝相花,然后整个组合以及主次位序发生了颠覆性的改变,宝相花变成的辅助纹饰,放大后的蕉叶纹成为主题纹饰,仅仅是主次关系的改变,形成了大不同乾隆传统纹饰的新的风格与审美特征,并未发现可以做以对比的类似的作品。腹部的缠枝莲纹,或者成为宝相花纹,与传统的画稿最大的区别,是采用团花式样的构图,并且将不同组团之间的间隔扩大,形成了较大的留白,顿时为繁复缛杂的装饰带来清心、淡雅的新意境。足部的最大特征,是非传统的圈足造型,将器物的底座与器物相融合,形成了器物连座的崭新造型特征。纵观整个器物,没有一丝非传统、非中国的元素,却体现出完全有别于乾隆传统官窑瓷器的新风尚。

【文化典藏】明万历 青花双龙戏珠纹长方盖盒

盒为长方形,盒体与盖子母口套合设计,四角作倭状处理,长方形圈足。盖面以青花升降双龙戏珠纹为主题纹饰,双龙张牙舞爪腾跃海上,一爪前伸另一爪后探,身躯矫健动感强烈,周围祥云漫天,下方是波涛汹涌的江涯海水,画面气势恢弘。构图饱满,繁而不乱。盒盖边缘与盒身同绘互为对称的缠枝花卉纹、回纹,间以倭角处所绘折枝灵芝纹。盒底面书款,款识周围遗留装烧工艺所致粘砂痕迹,时代特征明显。

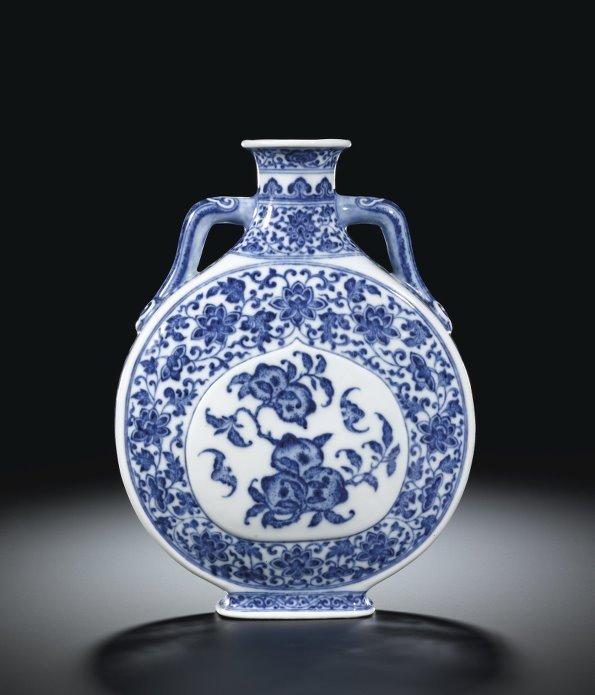

【文化典藏】清乾隆 青花缠枝莲纹杏圆开光式「福寿」图双耳扁壶

款识:大清乾隆年制

扁瓶造型源自明早期青花器物,瓶身以拼接法惑成,工艺复杂。瓶口自上而下分绘缠枝灵芝纹、如意纹、缠枝西番莲纹、缠枝莲纹、福寿纹、卷草纹共六层纹饰,腹部福寿纹系绘在凸起的桃形开光上,寓意“福寿双全”,纹饰繁复紧密。两侧颈部加如意耳装饰,腹侧绘缠枝灵芝纹条带装饰。绘工细腻雅致,青花发色鲜艳。

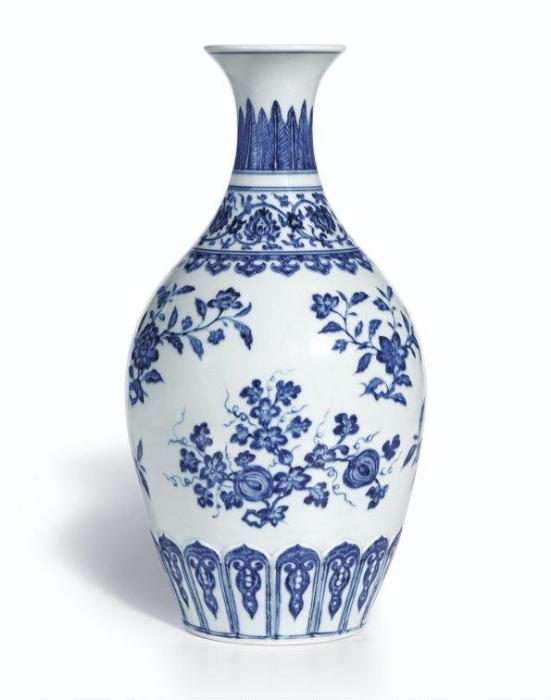

【文化典藏】清雍正 青花折枝花果凸莲瓣撇口瓶

此件标志着清初景德镇御窑厂的至高成就,也体现了御窑督陶官唐英的创意材华。唐英十六岁任内务府员外郎,事于养心殿,看尽养心殿作坊的珐琅作及画作,耳濡目染,成为他当督陶官时品味和灵感的泉源,对清初瓷器制作作出卓越贡献。1728年唐英奉命以内务府员外郎职衔兼任景德镇佐理陶务。在他监督下的二十多年中,景德镇瓷业达到了前所未有的高峰,名闻中外。唐英在任景德镇御窑时所烧制的瓷器,世称「唐窑」,此外,他在绘画、篆刻、诗词方面亦成就非凡,为人津津乐道。

此瓶运用凸印技法装饰足墙,使纹饰更为凸出及富立体感,瓶颈修长,在颈、肩的蕉叶纹和缠枝花纹之间加上一道留白的空间,令纹饰更为疏朗优雅,让人赏心悦目。

器腹上所饰之三组折枝花卉纹和下腹的三组折枝桃、石榴、瓜纹是仿照明初青花器绘画。除构图雅致悦目外,更有象征吉祥的寓意。这些水果被视为瑞果,桃饰寓意长寿;石榴和葫芦瓜象征子孙兴旺,福寿万代;花卉可以辟邪。另一处仿明的细节是每层纹饰之间的留白,这种装饰手法早见于永乐青花器,使纹饰更加明快疏朗、自然意趣。

【文化典藏】明永乐 青花桃纹小碗

此青花桃纹小碗碗口微外撇,弧腹较深,圈足。通体施白釉,青花绘画装饰。内口沿一圈缠枝卷草纹,碗心双弦纹圈内绘折枝花,花形似灵芝;外口沿绘青花单线圈,壁绘折枝桃纹,硕大饱满的桃实压坠枝头,桃乃贺寿佳品,寓意长寿祥瑞,不禁使人想起“南山仙桃大如牛,一食能益千年寿”的佳句。圈足仅饰一道弦纹,非常简洁。绘画笔法流畅,色调明快、蓝白相映,典雅秀丽,给人以赏心悦目的艺术享受。北京故宫藏有相似品,可供参考。

明永乐朝历时二十余年,是明代国力最强盛的时期。随着景德镇瓷器业的昌盛繁荣和技术的不断进步,永乐青花以其精细的胎釉,青色的浓艳,造型多样和纹饰优美而冠绝当世,与宣德青花瓷器共同开创了中国青花瓷的黄金时代。其纹饰疏朗秀丽、笔意自然。圆器内外加花,并广泛采用器心绘画的装饰手法。造型一反元代的厚重、雄健,趋于清新、流丽、端庄,器物上构图形式多样,丰富多彩,均给人以清秀之感,具有鲜明的时代特征。一般无款识,只有极少数有年款。

永乐时期青花器物书写年款的虽然少,却开启了明清两代官窑器物书写朝代年款的先河。此碗器型规整精致,胎质细腻纯净,烧制工艺精美,青花色泽鲜艳,清新隽秀,纹饰设计别具巧思,寓意吉祥美好,绘工雅致,从青花发色、晕散现象、纹饰构图、器形、胎釉以及无款识的特点来看,均符合永乐时期青花瓷之特点,且由于此碗内模印、外青花的装饰手法更为少见,故此其为难得的永乐官窑精品瓷器,代表着永乐御窑于瓷艺方面登峰造极的成就。

【文化典藏】明嘉靖 青花群仙祝寿大葫芦瓶

本品为嘉靖御瓷葫芦式瓶当中非常珍罕的一类,其上下腹均丰硕圆润,口部细直,圈足高深外撇,颇见豪迈古拙之气。其口沿与束腰均绘缠枝灵芝纹,上腹上下饰变形莲瓣纹和蕉叶纹,中间主题图案则是五仙行乐图,见有寒山凌波戏水而行,刘海骑金蟾腾飞,拾得携帚而坐,似与执杖佩葫芦仙人对语,后面松下仙人则执笔书卷,神态悠然。下腹主题为群仙贺寿图,场面热闹非凡,共有十三位仙人为寿星祝寿。见寿星端坐石上,泰然自得,观刘海为之戏蟾,众仙献寿,见有捧灵芝托蟠桃者,持宝瓶敲鱼鼓者,吹紫箫鸣玉板者,络绎不绝,气氛喜庆祥和。圈足外侧锦地四开光绘折枝瑞果纹。其青花一色浓妍泛紫,为回青典型之特征,绘画繁缛细致,众仙仪态不一,生动逼真,各见精彩,尤以寒山拾得为佳,拙朴木讷,又不失活泼、诙谐,与嘉万时期画家尤求所作《寒山拾得图》极为相似,由此可见画手技法不凡。底款楷书“大明嘉靖年制”,字体稚拙古朴。

检视目前收藏典籍可知,与之相同者仅有二例,一是大英博物馆藏品,见《东洋陶瓷》第五卷·大英博物馆图198,高为55.4厘米,圈足有一长冲,另一件为著名藏家H.M.Knight旧藏,后见于1982年伦敦苏富比拍卖会。