导语:红场,曾被誉为红色苏联的“心脏”。回眸那些在历史重要关头上的红场阅兵,可以遥望一个超级大国的辉煌背影,也见证着当今俄罗斯的复兴之路。

1、“一个冬天里的奇迹”:1941年11月7日

莫斯科城郊防线中的将士在雪中走过红场接受检阅,而后重新开赴前线。

1941年6月22日,法西斯德国对苏联发动闪击战,战争初期苏联军民损失惨重,至1941年11月初,纳粹德国机械化部队的前锋已经能够从望远镜中看到克里姆林宫的尖顶。希特勒组织实施“台风战役”,妄图在冬季来临前一举攻占莫斯科。就在侵略者兵临城下的危急关头,斯大林以坚强的决心和意志坚持留守莫斯科,并在11月7日如期举行了“十月革命24周年阅兵式”。这次红场阅兵,被后来的苏联史学家称为“一个冬天里的的奇迹”。阅兵的实况通过广播向全苏联、全世界进行了直播,极大地鼓舞了苏联军民的士气。阅兵式后,莫斯科市民踊跃参军,在极短时间内组织起了110万人、3个集团军群的兵力投入保卫莫斯科的战斗,直接改变了前线军力对比,在莫斯科城下零下40度的严寒中,德国法西斯不可战胜的神话被彻底粉碎,世界反法西斯战争即将迎来艰难的转折。

图为捷尔任斯基特种师(苏联内卫部队,相当于中国的8341部队)和远东师(原驻防西伯利亚对日本进行战略防御)等精锐部队列队通过红场奔赴前线。

在保家卫国的最紧要关头,苏联军队将兵器博物馆中百余年前的大炮也拉上了前线。

2、欢庆来之不易的胜利与荣耀:1945年6月24日

1945年5月9日(西欧时间为5月8日),德国法西斯无条件投降,消息传来苏联举国欢庆。6月24日,苏联为归国将士举行了盛况空前的红场阅兵,欢庆来之不易的胜利与荣耀。

图为阅兵式上对德作战的9个集团军群分别组成千人大方阵列队走过观礼台,接受人们的欢呼和崇敬。

图为苏军战斗英雄倒拖缴获的德军战旗入场;

图为分列式前,朱可夫元帅骑白马检阅部队。

图为红场附近保留的朱可夫元帅阅兵雕塑,马蹄下踏的是德军战旗。

3、毛泽东登上红场检阅台:1957年11月7日

1956年2月赫鲁晓夫在苏共二十大上做了《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,在国际共产主义阵营中引发剧烈震荡,苏联悍然出兵匈牙利,国际共产主义运动面临分裂。此时,毛泽东在《人民日报》发表两篇社论,以马克思主义理论解释了这些现象的根本原因,中国共产党和毛泽东本人的国际地位极大提高。因此,赫鲁晓夫极力拉近与中国的关系,批准对华援助项目,极大地推动了当时中国原子弹和导弹技术的发展进程,中苏关系进入蜜月期。1957年11月7日毛泽东主席登上列宁墓检阅台,与赫鲁晓夫共同检阅部队。

4、冷战阴云下的“秘密武器”

冷战中,以美苏为首的两大国际阵营在政治、外交、军事等领域全面对峙。红场阅兵式上不断展示的各类新式武器,历来都是西方国家窥伺的焦点。这一点,苏联高层领导人心知肚明。他们不但时常拿出最新式武器震慑敌对阵营,有的时候甚至故意“以少充多”、“以假乱真”,迷惑对方。

米亚-4战略轰炸机(北约代号“野牛”),是战后初期苏联研制的远程战略轰炸机。这款机型号称能够将核弹投到美国本土,实际上其航程只能单程到达美国,因此不具备实战意义,苏联战略空军先后总共装备了不到20架。但这不妨碍其在红场阅兵式上“大展神威”。

“野牛满天飞”。1954年红场阅兵式,苏联用几架未涂装编号的米亚-4不断变换编组飞过红场上空,给外界造成“野牛”满天飞的景象,美国情报机构一度误判苏联至少装备了上百架米亚-4。

更有甚者,为了迷惑西方情报机构,1965年5月9日红场阅兵式上,苏联克格勃用一款放弃研制的地空导弹样品嫁接了萨姆-2导弹的头部,对外宣称为“萨姆-5”新型导弹。

这款从外形上看三级助推的“新式武器”令西方情报机构大为震惊,甚至有西方情报机构据此分析,得出了“苏联防空导弹射程至少超过400公里”、“苏联正在组建远程战略核防空网”等令人啼笑皆非的结论。

5、古巴导弹危机后的红场阅兵:1963年5月1日

1962年爆发的古巴导弹危机,是冷战对峙达到顶点的标志性事件。1962年7月时任苏共中央总书记赫鲁晓夫与古巴领导人劳尔•卡斯特罗两次秘密会谈,决定在古巴部署中程导弹。然而,美国人很快发现了苏联架设在其“后院”的导弹发射台和一枚中程弹道导弹。10月24日,美国出动8艘航空母舰、90艘军舰和68个空军中队封锁了古巴海域,同时美国导弹部队全部奉命处于“高度戒备”状态,导弹在发射台上听候指令。一时间,一场全球性的核战争一触即发。双方对峙到10月28日,赫鲁晓夫宣布部署在古巴的42枚导弹,危机遂告消解。

虽然苏联领导人在古巴导弹危机的最后关头选择退让,避免了一场全球核大战,但毫无疑问,这使得苏联和赫鲁晓夫本人的国际形象颜面扫地,也在苏联和古巴两国间制造了深深的裂痕。但为了挽回颜面、继续拉拢古巴,1963年5月1日,赫鲁晓夫邀请古巴领导人菲德尔•卡斯特罗登上列宁墓检阅台共同阅兵。

6、老态龙钟的红场阅兵:1982年11月7日

勃列日涅夫执掌苏联最高权力长达18年之久。为了维持权力核心的稳定,勃列日涅夫废除了关于干部任期制和“轮岗制”的大多数规定,苏联步入“老人政治”时代。同时,由于西方石油危机的爆发,苏联依靠出口原油而取得了巨大的外汇收益,使得社会总体生活水平有所提高,进而在苏联掀起了新一轮“造神运动”。

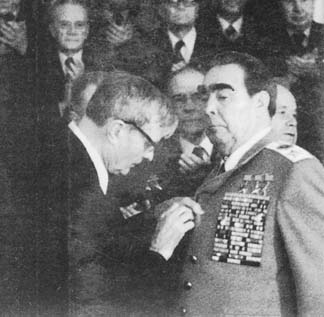

勃列日涅夫晚年醉心于各种歌功颂德的仪式,据统计他一生接受的勋章超过200枚。在他的影响下,红场阅兵仪式也被一再拉长。

1982年11月7日,76岁高龄的勃列日涅夫(右2)冒着严寒在列宁墓检阅台上勉强完成了3个多小时的“漫长”阅兵后即一病不起,3天后去世。

7、陷入混乱没落的红场阅兵:1990年11月7日

上图为1990年11月纪念十月革命红场阅兵式戈尔巴乔夫检阅部队。但是在阅兵现场,有人企图刺杀戈尔巴乔夫,下左为现场混乱场面,下右为刺杀现场示意图。这次混乱的阅兵成为苏联时期的最后一次完整的红场阅兵。

戈尔巴乔夫是苏联历史上最年轻的总书记,然而也是最后一任总书记,同时也是唯一一任“苏联总统”。戈尔巴乔夫任内,在外交领域推出“新思维运动”,缓和与西方国家关系,放松对东欧各社会主义卫星国的控制;在内政领域极力推动裁军,以期改善国民经济结构。但是由于苏联国力的整体衰落,“新思维”运动最终酿成东欧剧变;内部的裁军改革触动了军方利益集团,进而导致了1991年的“8.19”政变,最终于当年12月25日黯然宣布辞职。曾经雄踞一时的超级大国苏联,就此分崩离析。

图为1990年11月纪念十月革命红场阅兵式前,受阅的坦克部队遭遇反对派群众围阻。

1991年5月9日,原本计划举行例行的红场阅兵。但站上列宁墓的检阅台,面对广场上成千上万的抗议人群,戈尔巴乔夫在阅兵式即将开始的时候黯然离去,似乎已经预示了苏联这个曾经在冷战中雄踞一时的大国走向解体的命运(图为戈尔巴乔夫转身走下检阅台的一瞬间)。

8、走向新时代的红场阅兵

图为普京总统、梅德韦杰夫总理出席胜利日阅兵式。

苏联解体后,俄罗斯联邦于1995年恢复了“胜利日”红场阅兵,2005年恢复了11月7日的盛大阅兵,只是不再使用“纪念十月革命胜利阅兵式”的说法,而是改称为“纪念1941年11月7日红场阅兵”阅兵式。与苏联时期的红场阅兵相比,新时期的红场阅兵在展示力量的同时,更加注重对历史的纪念和缅怀。

图为2005年的“胜利日”阅兵式,专门请莫斯科利哈乔夫汽车制造厂仿造了一批二战时期苏军使用的“吉斯 5”牌军用卡车载着老兵们驶过观礼台。

图为由俄联邦现役军人在阅兵式现场Cosplay的“莫斯科保卫战”场景。