“我想回家乡看看,我想回家看看。”2015年5月31日,在安徽省阜南县地城镇敬老院里,103岁的抗战老兵郑天付双手柱着拐杖坐在床边。这位出生于1913年的百岁老人,青年时被抓壮丁进入国民党第24军,参加过无数抗日战争。离家半个多世纪,老人的梦想就是回故乡看看。图/韩振 李鸿辉 文/曹甜田

老人不识字,但有一次志愿者来访,说出他家乡在地图上的位置后,老人便深深记在了脑海里,一有人来,老人就会指着家乡的地方,说:“这就是我家。”

2013年,家乡民警给了他疑似亲弟弟的电话。老人如获至宝,每次想家想得历害时,就会拨打这个电话,希望能够和亲人诉说思乡之苦。但因离家太久,老人所说的话对方听不懂,经常说不上两句话便陷入无法交流的困境。老人说,能听到家乡亲人的声音心里也会感到一些安慰。到今年,老兵已经整整离家84年。

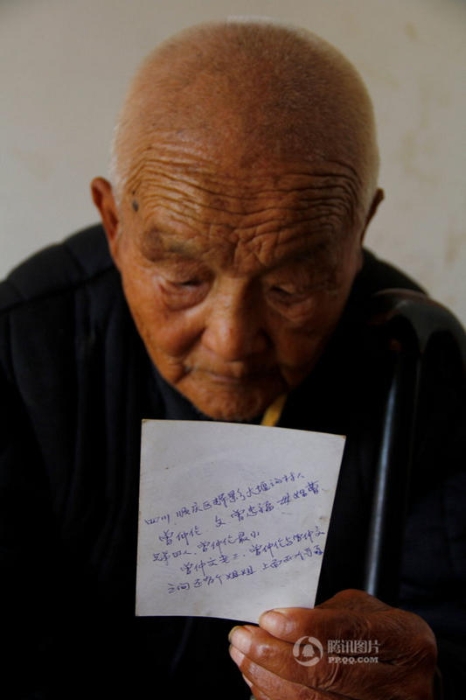

在疑似亲弟弟照片的背后,有着这个家庭具体地址和成员的文字介绍。老人说,当年落户安徽阜南时,因为川话的“曾”和普通话的“郑”音相似,所以“被改了姓郑”,这一叫就是半个多世纪。

老人说,耳朵后面的这个洞是在武汉会战时被日军飞机投弹给炸的。在那场战斗中,他除了头部受到重伤,右小腿处也被炸了一个坑,到现在依然清晰可见。老人说,那一次,他的两处伤情治疗了三个多月才算稳定。

离敬老院较近的三女儿郑培荣会经常来父亲这里,给老人做点可口的饭菜,改善一下生活。

老人年纪大了,自从上次生病后,身体素质又差了一些,离不了吃药。三女婿李传喜来敬老院时,发现老人咳嗽厉害,忙递上开水和止咳药。

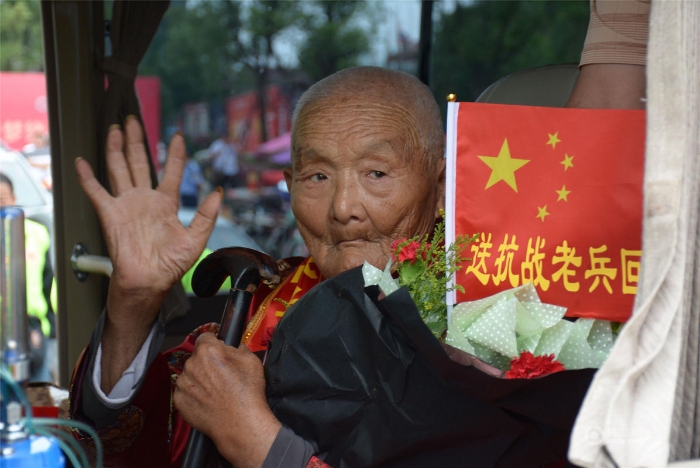

几个月前,志愿者经过多方查找,终于找到了郑天付老兵的家。6月30日上午8:30,在阜阳高速地产售楼部举行了一场隆重的欢送仪式,安徽四川两地包括阜阳益爱志愿者协会、四川抗日老兵救助会、南充民革、长江商学院、媒体等自发组织了一场爱心接力赛“送百岁老兵回家”。

途中,郑老在外务工的小女儿打电话来叮嘱父亲说:“俺爸,您年纪大了,回家见到家人不要激动,身体要紧。您回去后还回不回阜阳啊?”郑老回答说:“知道了,我会注意身体的。肯定还回阜阳,你们都在阜阳啊,只是我有两个家了,一个在阜阳,一个在南充。”

7月2日凌晨5时许,南充市顺庆区派出所陈警官带路,一行人赶往郑老的老家大堰沟。在车上时,郑老望着窗外说:“好多山都没有了,变成田地了。”上午10时5分,郑天付回到了故乡顺庆区辉景乡大堰沟村。为了迎接哥哥回家,老兵的妹妹郑玉芳的5个子女全都从外地赶了回来,把家里打扫得干干净净。

在乡亲们的簇拥下,87岁的郑玉芳与丈夫曾仲伦,来到郑天付面前。“哥哥!”郑玉芳紧紧握住了郑天付的手,郑天付激动地连连点头。兄妹俩手拉手一起向家中走去。

郑天付在后辈的搀扶下走出家门,向乡亲们问好:“乡亲们,我叫郑天付,我18岁就参加抗战,天天想家,现在回来看到大家,我很高兴!”老人简单的话语,让现场响起阵阵掌声。听完哥哥的话,郑玉芳再也控制不住情感,老泪纵横。“感谢政府、好心人,把我哥哥接回来,能跟哥哥见面,我也很高兴。”郑玉芳说。

当天中午,在郑玉芳家门外,乡亲们依照当地传统摆上了10桌坝坝宴,每桌都是3个荤菜、3个素菜、11个大菜(主菜)、1个汤。在当地,“18”这个数字代表着吉祥如意。

“哥哥,吃菜。”郑玉芳一边说,一边夹了蒸肉塞到郑天付的口中。尽管已102岁,但郑天付的胃口很好,许多菜都能吃。“84年了,终于吃上家乡菜,真好吃!”郑天付说。吃完饭,郑天付就迫不及待的和妹妹拉着手聊起来。“我回来了,我终于回来了!”今天的大堰沟再也不是昔日的穷山沟了,大山改造成良田,蜿蜒的泥巴路修成宽阔的马路,踏在这片土地,郑老真真切切地感觉到终于回来了,这魂牵梦萦84年的地方。他拉着妹妹,说着说着眼泪就下来了。

考虑到郑天付的身体情况,2日下午2时许,郑天付被随行医生要求返回南充城区驻地。临走时,郑天付的女婿李传喜为郑玉芳一家送上了贡椿、黄牛肉等阜阳特产。“这些都是父亲来时亲自挑选的。”李传喜说。返程路上,郑天付盯着家乡的位置,视线久久不愿离开。“变化真是太大了,环境也比以前好多了”,郑天付说。

7月3日上午,郑老回乡祭祖。前一天还很闷热的南充这时下起了小雨。因为雨天路滑,考虑到郑老年事已高,志愿者及相关人员和家人商量决定将祭拜地点选在王家湾后山。老人遥望父母坟前的方向说“妈,我没中你的用。我回来了,可是我已经没有家了。”

在祭祖回来的路上,郑老无意中发现了小时候担水的一口老井。岁月不仅在老兵身上留下了印记,而昔日的井口也随着时间的打磨而光滑圆润。老人看着这口井,喃喃地说:“小时候,我常在这担水,顺着小道,一溜烟就回家了。”

途中路过一栋老房子,郑老立刻停了下来,随即向老房子走去。

透过破旧的木窗,是郑老那张布满沧桑的脸庞。窗里是84年前的岁月,窗外的时光已飞走。郑老瘦弱的双手摸着木窗,儿时的回忆涌上心头。以前郑老家很困难,小时候的他帮着地主家干活,而这栋旧房子的主人就是那时郑老的雇主王家。

村里还有几个儿时的伙伴健在,得知老兵回来,都来祝福。哥几个拉着手有说不完的话,儿时的回忆在脑海中一点点浮现。虽然郑天付离开家乡多年,但是对于郑天付家得事,老一辈时常给村民们讲起。村主任李德成说,在旧社会,郑天付家是当地最贫穷的家庭之一,他家每隔一段时间就要搬一次家,最苦的时候,一家人甚至在当地一个叫灰山堡的小山上住,晚上就睡在山边的岩洞内。如今,郑天付老家的房屋早已没了,郑玉芳一家成了郑家人在大堰沟村唯一的聚居点。“要是郑天万还在,能参加这个聚会就好了。”村主任李德成说,郑天付在家乡还有个弟弟郑天万,2014年12月底因病去世。

郑老用拐杖比划,告诉家人以前自己是怎么拿枪打仗的,那些战争的回忆好像就在昨天,让老兵瞬间变得异常激动,而战争却让他和家人分别了长达84年。

听闻有一个安徽来的老兵回到了四川老家南充,皖籍女兵马绍兰立刻来与郑老相见。马老原为安徽阜阳人,参加抗战后在四川南充安家。人生有时就会如此奇妙,相同的经历让两位老兵有着叙不完的话。战争让他们失去了很多,同样,最后岁月也会给他们不同的经历。

老兵和祖孙抱在一起。

短暂几天的相聚后,老兵即将离开四川,回到他现在安徽的家。妹妹郑玉芳抱着老人久久不愿松开,她舍不得哥哥走。

“哥哥,别哭,我帮你擦眼泪。”妹妹郑玉芳红着眼睛对哥哥说:“你要过好!我家就是你家,下次再来!”郑天付老人说“我走了,你莫想我!”

郑天付临走之前,和四川南充的家人,拍下了这张全家福。妹妹拉着哥哥的手说,“我舍不得你走啊,下一次都不知什么时候才能见上一面了”。郑老说,“下次不知是何时了,可现在能回来我此生已无憾了”。