厄尔尼诺并非危言耸听,刚入7月,就已经动辄三四十摄氏度高温,有的地方甚至已经“爆表”。没有电风扇、空调的古代,人们如何度过难耐的夏日呢?整日摇扇子?NO!太LOW了!现在让我们来盘点盘点古代人的消暑奇招吧!

NO.1 凉屋:古代“空调房”

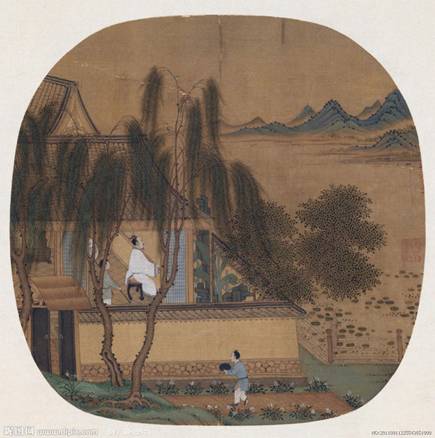

唐代,出现了一种供人们消暑的“凉屋”,跟现代的空调房异曲同工。这“凉屋”一般傍水而建,采用水循环的方式推动扇轮摇转(犹如民间的水车),将水中凉气缓缓送入屋中,或者利用机械将水送至屋顶,然后沿檐而下,制成“人工水帘”,使凉气进入屋子。唐诗人张仲素《杂曲歌辞·宫中乐》一诗咏:“江果瑶池实,金盘露井冰。甘泉将避暑,台殿晓光凝……”说的就是这种利用“水循环”建成的“凉屋”,此“凉屋”堪称既绿色又环保,但该诗名曰“宫中乐”,可见与老百姓是无缘的。

NO.2 地窖:冬冰夏用

从周朝开始,为了消暑,官府会在11月的时候凿冰,并找一块阴凉的地方铺上稻草木屑等,将冰藏在里面。等到一年中最热的时候(端午~农历7月20),每隔几天,官府就会开冰分配给大臣们。

到了北宋时,一般的百姓也开始了地窖藏冰。每年十冬腊月,河水里结了厚厚的冰块,宋朝人把冰块凿下来,运到专门存放冰块的地下冰窖里,密封严实,等到来年夏天再一块一块运出来,或者自己做冷饮,或者卖给那些想做冷饮的人。

铜冰鉴,鉴内的方壶可盛酒,壶外夹层中装冰,可谓中国最早的“冰箱”。

NO.3 冰箱:不插电的消暑神器

夏日酒浆水果之类容易腐坏,但藏于冰窖食用时又太繁琐,古人想想,那就搞一款迷你冰窖吧!把酒浆新鲜食物都放进去,不但方便取食,而且保证气味不变。这便是最早的不插电冰箱——鉴。据《周礼?凌人》载:“凡外内饔之膳羞鉴焉。凡酒浆之酒醴亦如之。” 这是说,凡是供王室及颁赐卿大夫的精美熟食以及酒人、浆人所管理的各种饮料,都要装入鉴中。

到了清朝末年,普通市民的家里都有了功能类似现代冰箱的“冰桶”。箱内采用导热性很弱的铅和锡,延长冰块使用时间。鸦片战争后不少英国人来到北京,因为不习惯炎热的天气生病甚至被热死。当时的“英国使馆”不得不向中国人学习冰桶降温和冷藏食物。英国人写道:“这些中国冰箱呈四方形,木制,包了铅皮,双重掀盖,中间有一小孔,冰箱内放冰,通常是一块大雪团,人们以之降低茶和酒的温度。他们也把冰箱放到客厅中间,让房间较为凉快。”

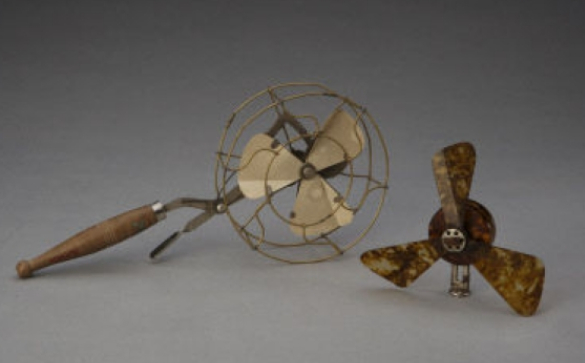

NO.4 风扇:古代贵族很任性

在汉代,能工巧匠已经研制出“叶轮拨风”的大型纳凉器具,《西京杂记》卷一中就有这样的记载:“长安巧匠丁缓作七轮扇,大皆径丈,相连续,一人运之,满堂寒颤。”利用叶轮的旋转形成风源,即在巨轮上安上七个叶片,一人摇动手柄,七个叶轮飞速旋转,空气被搅动起来产生凉风。当然这种大型设备一般人消费不起,皇家贵族才享用得了。

清代尤其是乾隆年间遇到了极端高温,住在皇宫里格外炎热的皇宫贵族们也开动脑筋,发明了不少有趣的东西。比如雍正年间,皇宫内出现了“机械扇子”。它的造型就是普通的手握羽扇,但是只要开动发条,让太监宫女做动力,抓着把手,像手摇放映机那样,均匀而有力地摇着“风扇”,扇叶就能上下摇动或者旋转起来,产生习习凉风。

NO.5 瓷枕:最艺术的消暑用品

中国自古被称为“瓷器王国”,古人除了会用瓷器做碗、做花瓶外,还发明了瓷枕。瓷枕的枕面是一层釉,冰冰凉凉的,夏天枕于其上,睡起觉来当然凉快。所谓“半窗千里月,一枕五更风”,恐怕就是古人对瓷枕的热情讴歌。

瓷枕最早创烧于隋代,唐代以后开始大量生产,并逐渐成为人们喜爱的床上枕具。到了两宋及金、元时期,瓷枕的发展进入繁荣期,产地遍及南北,造型非常丰富。在今天能见到的瓷枕中,以宋代的艺术成就最高。宋代以磁州窑、当阳峪窑、登封窑所出瓷枕为多,其中孩儿枕则是瓷枕中最为丰富的一类,它寄托了人们多子多福的心愿。据说,乾隆皇帝就非常钟爱孩儿枕,有一次得到了一件孩儿枕后,诗兴大发,题了一首诗:“瓷枕通灵气,全胜玳与珊。眠云浑不觉,梦蝶更应安。”

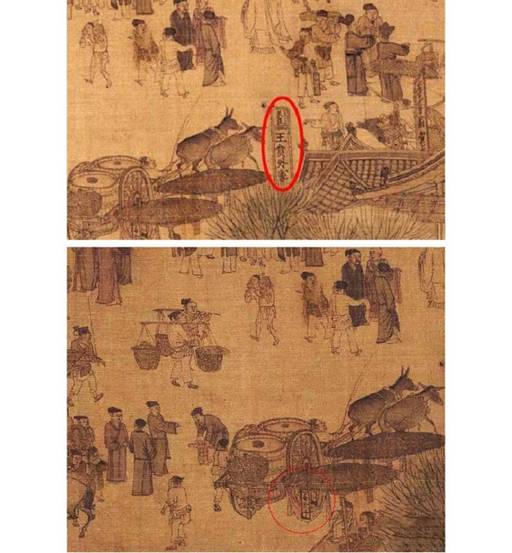

清明上河图中的饮子摊

NO.6 冰饮:古代吃货的夏日首选

周朝设有专掌“冰权”的“凌人”。西周时期,“凌人”更上升为朝廷中的一个职位,从职者专门负责冷饮的制作。春秋末期,诸侯喜爱在宴席上饮冰镇米酒。《楚辞·招魂》中有“挫糟冻饮,酹清凉些”的记述,赞赏冰镇过的糯米酒,喝起来既醇香又清凉。

冷饮在宋代发展得很快,而且种类繁多,出现了冷饮专卖店。南宋诗人杨万里诗曰:“帝城六月日停午,市人如炊汗如雨。卖冰一声隔水来,行人未吃心眼开。”北宋汴京(今开封)的冰店里就有“冰糖冰雪冰元子”出售,当时的冰镇酸梅汤,更是风味独特。元代以后,冷饮有了新的突破。明清时,不少美味冷饮名品相继出现了,仅《红楼梦》中就有酸梅汤、玫瑰露、木樨露、凉茶及玫瑰卤子汤等记载。

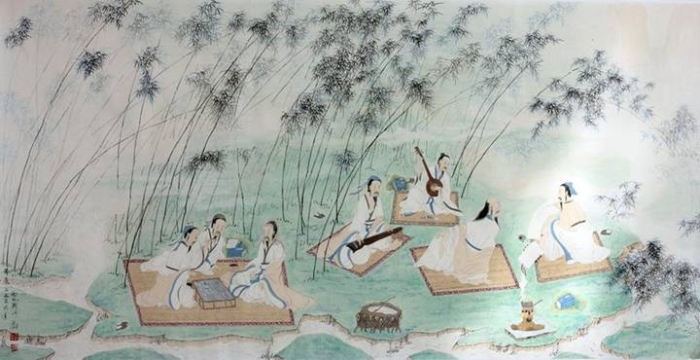

NO.7 “书荫”:古代文人读书消暑

对于古代文人墨客来说,躲进“书荫”中消夏是他们的选择。这种消暑的办法,在中国古代早有类似笔记体文本记载。。号称石林居士、官终宋高宗时翰林学士及福州安抚使的叶梦得在《避暑录话》对“读书消暑”作了详细梳理。其在自序中说,绍兴五年(1135)因酷暑难熬,不能安其室,于是每日早起,即择泉石深旷、竹林幽茂处避暑,与其二子及门生“泛话古今杂事,耳目所接,论说平生出处及道老交亲戚之言,以为欢笑,皆后生所未知”。

苏东坡不仅自制冷饮,且交朋结友不论身份,还爱听鬼故事消暑;王安石“畜一驴,每食罢必旦一至钟山。倦则即定林而睡,往往至日昃乃归,率以为常。”王安石吃了早餐后就带着书骑着毛驴到山林里读,困了就地睡觉,常常是太阳快落山时才回家。看来,一些杂书说王安石是“邋遢公”并非妄言。