01 中国石窟的起源:丝路传来的石窟文化

中国汉传佛教石窟大约始凿于公元3世纪,盛行于5—8世纪,16世纪以后开凿的数量就较少了。现存石窟主要分布在新疆地区(古代的西域)、甘肃西部(古代河西地区)、黄河流域和长江流域地区,在南方也有一些零星分布。比如陕北石窟、克孜尔石窟、天龙山石窟、广元千佛崖、云门山石窟、乐山大佛、须弥山石窟等。虽然石窟文化不是中国土生土长的文化,但从它沿着丝绸之路传进中国,已经将很多的“中国元素”融入其中。【详细】

中国石窟,穿过宁夏从丝路走来

石窟的由来是与佛教传播和地域习俗相关的,在佛教发源地古印度就有在石窟修行的习俗,佛教通过丝绸之路进入中国后,在地质条件具备的地方,就出现的石窟文化,也就说石窟文化是丝绸之路的产物,是佛教东传后生成的宗教文化繁荣的形象化载体。【详细】

石窟

宁夏境内的石窟较多,最具代表性的是须弥山石窟、石空大佛寺石窟和天都山石窟,它们是丝绸之路东段的著名石窟,也是丝绸之路文化繁荣的见证。

自汉代以来,丝绸之路的开辟以及长期的繁荣发展,为中西文化的传播和交流提供了巨大的空间,位于丝绸之路东段北道之冲的须弥山便在东方与西方的文明的交流与融合中,发展了自身独特的文化艺术,保存至今的须弥山石窟艺术及大量文献资料,就蕴藏着古代宗教、历史、音乐、美术和文学等等无限丰富的遗产,成为今天学者、艺术家、旅游者瞩目的对象。

历史上的固原,自秦汉以来就是通往西域的要道,控扼着“丝绸之路”。在经济和文化上,固原是中西商业贸易和文化交流的重要通道。途经固原丝绸之路的畅通以及其所处的历史地理位置和固原丰富的文化内涵、中西文化的交流融汇,为须弥山凿窟造像提供了源泉和借鉴,这也是须弥山石窟得以开凿和形成的原因之一。

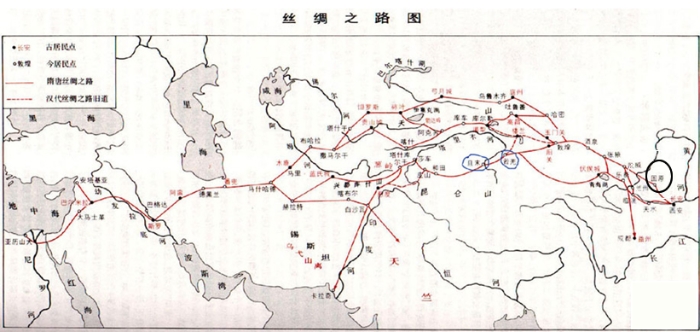

丝绸之路经过宁夏固原地区

须弥山石窟始创于北魏晚期,历经西魏、北周、隋、唐四代的连续营建及宋、元、明、清各代的修葺重妆,石窟艺术历时1500余年,是西北地区历时最悠久的宗教建筑之一,是宁夏最大的石窟群。也是我国开凿较早的石窟之一。

须弥山石窟在不同的发展阶段表现出了不同的艺术形式和风格,并呈现出如下特点,即由远而近,由西向东,各个石窟的民族特色越来越浓,外来的影响则越来越淡。真实展现了佛教文化东传的脚步。

开凿于西魏时期的第33窟是一个中心柱形双层礼拜道的支提窟,此洞窟形制为仿印度阿旃陀支提式窟,形制特殊,在内地各石窟中为孤例。而这种特殊的支提窟最接近于印度阿旃陀支提窟的原型。并且又有和龟兹、敦煌等地支提窟中某些相似的特点,以及当地特有的自然特点和民族习惯性,创造出具有本地特征的支提窟形制。这个特殊洞窟的形成与印度阿旃陀、新疆、敦煌等地石窟有着密切的关系,这也是我国古代人民与其它国家友好往来的历史见证。

宁夏须弥山石窟对云冈和龙门石窟影响深远

须弥山石窟所处的位置自古以来就是中原通往河西走廊、大漠南北的交通枢纽和战略要地。“丝绸之路”开通后这里又成为“丝绸之路”东段北道的必经之地,是由长安到西域的最短的必经之地。到了唐代,唐王朝为了加强边疆防卫,又在这里设立了“石门关”,直接制约着中原与西域的军事与交通,使这里有着“关中咽喉”之称。宋代,这里又是怀得军的驻地平夏城(黄铎堡)的险要关隘。须弥山地处北上大漠,西出西域的要道,是丝绸之路西出长安后第一座著名的佛教石窟圣地,也是著名的古石门关遗址所在。清《甘肃通志》载:“州北九十里须弥山上有古寺,松柏郁然,即古石门关遗址。”石门关,是隋唐前后著名的七关之一,为西北通往都城长安的要冲,是屏蔽中原及长安的门户。

在其初期石窟里,佛教造像反映出以“秀骨清像”和“褒衣博带”为主的特点,呈现出了时代的特征,其民族化、世俗化的成份浓厚,在艺术风格等方面都有明显地受到来自云冈、龙门、巩县及东部邻近地区诸石窟和南部麦积山与东部北齐石窟的影响。

须弥山石窟与丝绸之路有缘,盛衰皆由此而来,且曾对外产生过影响。在宁夏社会科学院历史研究所所长薛正昌看来,须弥山石窟的艺术成就完全可以与云冈、龙门大型造像石窟相媲美。

须弥山石窟与武威天梯山石窟、永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、云冈石窟和龙门石窟等都是敦煌艺术的近亲,彼此之间,或血缘相接,或声气相通,在艺术处理上交光互影。

在雕凿手法上,中国的石窟造像,有雕塑和开凿两种形式和类型。由最初的泥塑彩绘过渡到造像开凿,有一个发展变化的过程,即由塑像到彩塑与雕凿共存,再到纯石刻雕凿,这种艺术表现形式是由西向东逐渐发展的。新疆拜城克孜尔石窟造像为泥塑,敦煌莫高窟为泥塑彩绘,炳灵寺造像大多为彩塑,或者石胎泥塑,麦积山石窟仍以石胎彩绘为主,而山西云冈、河南龙门石窟造像均变成石刻雕凿。须弥山石窟造像却是石雕开凿的,正好处在泥塑与石刻的形成与过渡带上。这种石窟造像艺术手法的更替和定型,从地域表现出它的特殊性来,为云冈石窟、龙门石窟造像奠定了基础。石窟雕凿艺术手法可能是在须弥山完成并定型,而且由须弥山东传的。

01 须弥山石窟——丹霞、松涛间的“须弥之光”

须弥山石窟

“须弥”是梵文音译,意为宝山。须弥山石窟,是中国十大石窟之一,始凿于北魏,距今1400多年。经西魏、北周、隋、唐等历代不断添凿,以及后来的修葺重妆,形成如今的大佛楼、子孙宫、圆光寺、相国寺、桃花洞、松树洼、三个窟、黑石沟等风景区。1982年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

须弥山石窟是宁夏最大的石窟群。现存洞窟162座,保存有各代造像雕刻品、彩绘、壁画、石刻题记的洞窟70余座,造像350余躯,汉藏文刻记12处,碑刻3方,残碑11块,尤其以北周和隋唐开凿的大型庙窟的石雕造像最为精美。

须弥山石窟不像敦煌、云冈与龙门那样,石窟几乎都开在临川的一面峭壁上,使人一览无余,而是随着山势的起伏变化,或临川而开,或雄立山巅,或蔽于山凹凸,东一点,西一片,上上下下,隐隐显显,富于变化,耐人寻味。【详细】

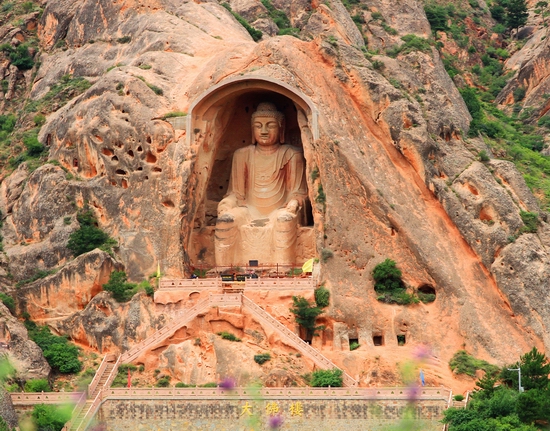

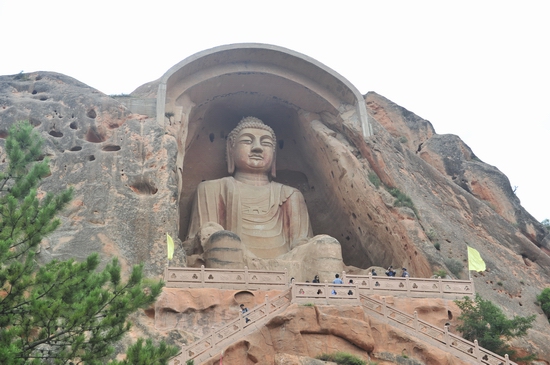

5号窟大佛显示了唐代的审美时尚

最夺人眼目的自然是5号窟的须弥山大佛,摩崖造像龛内倚坐佛像高达20.6米,又称弥勒大坐佛,比山西云岗、河南龙门石窟最高的佛像还高,在中国仅次于四川乐山大佛。高居于半山之上的须弥山大佛气势十分宏伟,头高5米,光一只耳就有两人高,一只眼足有一人长。佛虽大,但雕刻却十分的精致。仰视着大佛,似乎不知不觉间被一种神秘的力量所感染,不禁为古代能工巧匠们创造的奇迹所震撼叹服。

这尊须弥山大佛造像体态健康丰满,身披袈裟,脸如满月,嘴角含笑,端庄慈祥,表情温和。大佛头部有高高的螺髻,双耳垂肩,双目俯视。这尊造像开凿于武则天时期,在他的脖子部位可以清晰地看到有几道肉纹,这是因为唐代以胖为美,这样的雕刻手法显示出佛像的雍容华贵之感,也体现了当时的审美时尚。

这座须弥山大佛造像石窟前原有一座木结构楼阁,用以保护石窟,后世又重修过三重楼阁,因此有大佛楼之称。遗憾的是,大佛楼在1920年的海原大地震中毁坏。

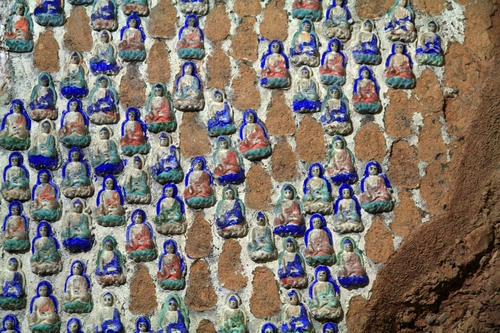

石窟中的壁画虽经千年的风沙侵蚀,仍然色彩鲜艳,线条清晰,使人不得不赞叹古代艺术匠师们的精湛艺术和创造精神。

“须弥松涛”已成历史一景

须弥山四周是典型的丹霞地貌,都是光秃秃的黄土地,唯独山上绿草青青,苍松翠柏。

登上须弥山,由桃花洞折向东南,沿峡谷登上陡峭的山峦,视野渐趋开阔。这里密集地生长着大大小小的松柏,或生长在绝壁悬崖,或生长在高耸峰巅,或生长在峡谷山峦两侧。造型独特的须弥山松柏,是须弥山的一大景观,尤其是与周围光秃秃的黄土山峦相比,更像是沙漠中的绿洲。

须弥松涛,在清代曾是固原州十景之一。在《宣统固原州志》中,李毓骧的诗作《须弥松涛》,描述了明清时期须弥松涛的盛景:山上苍松翠柏,展枝攀石,状如龙蛇。阵阵凉风吹来,涛声四起,回荡在山间。游人在登山和观赏的同时,一阵阵清风吹来,涛声四起;若遇风天,山峦松涛陡增,便会发出洪钟般的声音,这就是“须弥松涛”。但现在,我们看到的松柏已经很难称之为“松涛”了,皆因近代以来树木被大量砍伐破坏所致。

菩提树在中国主要分布在西南部,西北根本没有。但在须弥山上,却自然生长着神奇的菩提树,主要在相国寺、子孙宫一带,仅有十来棵,年代久远。后来曾有林业科研人员在宁夏其他地区进行人工栽培菩提树,始终没有成功。

01 石空寺石窟——儒释道和世界各族人汇聚一堂

石空大佛寺

石空寺石窟位于中宁县石空西北双龙山南麓的金沙村,俗称“大佛寺”,因为上百年中流沙掩埋了它的真迹,直到上世纪80年代初期,经过文物部门很长时间的抢救性保护挖掘,掩藏在黄沙和历史双重忽视中的大佛寺才得以重见天日,并且出土木雕、石刻、铜佛、铜镜、经书、彩塑等各类珍贵文物200余件,保存完好,而且部分彩塑造像在全国都是独一无二的。【详细】

史书《陇右金石录》《甘肃新通志》记载:“石空寺以寺得名,寺创造于唐时,就山形凿石窟,窟内造像皆唐制。”由此推知,石空寺石窟开凿于唐代,在西夏、元代作了重要修缮和增塑。

石空寺石窟群凿于山崖陡壁之下的沙砾岩中,自西向东约一公里范围内分布有焰光洞、万佛洞、九间无梁洞、睡佛洞等共计13个石窟,在窟前石壁下修有寺院。9间无梁洞是大佛寺的中心,规模最为宏大,洞高25米,深15米,宽13米,内塑88佛,加上菩萨、罗汉、供养人等共有360尊之多,正中的石胎大佛像高近二丈,气势雄伟,“石空大佛寺”因此得名。

石空寺石窟也是古丝绸之路上的一处重要的驿站和文化、宗教圣地。在盛唐时期,有大批的商贾、僧侣以及使团频繁经过该地并在此逗留,受各种外来文化的影响,石空寺石窟在庙宇修建、洞窟开凿、佛像雕塑等方面独树一帜。

85尊彩塑佛像见证异域人曾来过中宁

现存于大佛寺院内的两间厢房内的85尊彩塑佛像出土于上世纪80年代。这些佛像保存完好,大小不一,高低不等;高者1米余,低者大都在70-80厘米之间。它们色泽鲜艳,神态各异、惟妙惟肖,很多佛像更是萌态十足,连平常让人敬畏的罗汉像也显得和善可亲。

这数十尊佛造像,各有各的相貌和神情,神态逼真,服饰色泽艳丽,他们的服饰除了体现本宗教的穿着外,非洲和中亚人的造像大多也穿中国的服饰,与中国佛造像的穿着大致相同:非常质感的长袍,红颜色,蓝边。从人物造型和服饰看,不仅有中国的佛教、道教僧徒造像,也有藏传佛教的造像,有中亚人造像,更有非洲人造像。从人物的颜色的深浅程度看,同为非洲人,还可看出有东非人和西非人之分。中亚阿拉伯人造像也很特殊,长长的盖头与浓浓的胡须反映了他们的重要特点。

从造像内容看,各宗教人物佛造像相对齐全,有道教造像,有佛教造像,有藏传佛教造像(红教、黄教),有各种造型的世俗弟子造像。这些珍贵文物就是丝绸之路经过中宁县的最好佐证。

在蒙古文化中的重要地位

在石窟内,尽管很多雕塑因地震等自然灾害等原因,发生了坍塌,但是依然残存着部分佛像,如玉皇大帝、三清老祖、娘娘、龙王、阎王、财神等,集天庭地府、佛神人鬼为一体。石窟内残存的壁画更是让人叹为观止,虽经千百年的风沙侵蚀,它们仍然色泽艳丽、线条清晰、衣饰缤纷、姿态优美。

据说,石空寺石窟过去在内蒙古人心目中地位很高。上世纪50年代,逢“四月八”传统庙会时,内蒙古人会提前半个月骑着马匹牵着骆驼,带着蒙古包,成群结队地来到石空大佛寺,进行朝拜和贸易活动。这种中原农耕文化和草原农牧文化一起碰撞出“火花”,继而融合为一体,和睦相处、共同发展,各自传播本民族的宗教信仰,在宗教文化发展上可以说是一个奇迹。

01 天都山石窟——揭秘“汗血宝马”与孙悟空的历史

从海原县城出发,经过西安州,再往西7.5公里,从山口循沟进约2.5公里,抬头便可望见一座古刹依山而建,这便是天都山石窟,也称为西华山石窟。民间传说在山中发现过金牛,天都山石窟又叫“金牛寺”,当地人又因石窟中有神佛塑像亦称之为“老爷寺”。

天都山石窟

天都山石窟有着大小石窟6处,形成了一个石窟走廊。海原因此有着“石窟走廊之乡”的美称。天都山石窟初次开凿于唐代,当时,国内佛教盛行,凡名山所在皆兴建石窟寺宇,天都山也不例外。海原县的天都山石窟群,融佛、道、儒三家为一体,体现了丝绸之路海原境段上在汉唐以至宋夏元明各个时期宗教文化所展现的盛况。

西夏王朝的皇家寺院

天都山之名,起于西夏。有一种说法,“天都山”是西夏语“上吉之地”之意。单从汉语字面理解,“天上的都城”也极为霸气,有自立山头、与宋分庭抗礼之意。

天都山佛像

一千多年前,天都山伴着一个王朝的兴起迎来了一个车水马龙的繁盛时代。天都山地势险要、群峰交错,因其位于南北丝绸之路交汇处,加之“畜牧耕稼膏腴,人力精壮,出产良马”,被一代枭雄李元昊所看重。

天都山石窟的开凿年代尚无确切定论,有专家认为从开凿手法来看始于北魏,也有说法称始于唐代。

天都山是一座与西夏王朝命运攸关的大山。从零散的史料记载中可以看到:大中祥符三年(1010年),元昊之父李德明属下万子太保从天都山出兵劫掠龛谷(今甘肃榆中县)吐蕃倬克宗入贡马匹;景祐三年,西夏广运三年(1036年),元昊以地广兵众,分左右厢,立12监军司,其左厢神勇驻天都山;宝元元年,西夏大庆三年(1038年)西夏野利遇乞领兵5万驻守天都山地区,号称天都大王;公元1041年2月,元昊于天都山汇聚兵马10万进攻渭州,大破宋军于好水川,震惊朝野,同时首创中外战争史上使用军鸽传递信息的军事智慧。公元1042年9月,趁好水川战役的余威,元昊于天都山点左右厢兵10万,分东西两路,合攻镇戎军(今固原县城)。定川寨一战,宋败,这就是著名的定川寨战役。在《西夏纪》中有这样的记述:“有地曰天都者,介于五路之间,乃夏人啸聚之区,凡欲举兵以犯诸路,则必就彼点集,然后仪其所向。以故每一聚兵,则五路不得安枕……”

海原县是西夏国“南接萧关”的边疆地区,也是进攻宋朝的前哨和进入中原之门户。西夏每次攻打宋朝的重要程序中首先是到佛教寺庙去烧香拜佛。1042年先后进行的决定西夏命运的两大战役,即:好水川(今宁夏隆德县)、定川寨(今宁夏固原市原州区)战役,李元昊都率重臣前去天都山石窟拜佛、敬神灵。

“舍身洞”与孙悟空

天都山石窟有神奇的“舍身洞”,是天都山上约2米见方的山洞,是藏舍利子和佛经的洞窟。“舍身洞”与孙悟空关系紧密。与《西游记》小说中虚构的人物不同,孙悟空和唐僧一样,是确有其人的。孙悟空姓车,名奉朝,拓跋族后裔,京兆云阳(今陕西省泾阳西北)人,其祖先为北魏拓跋氏贵族,鲜卑人,是曾建立过北魏政权(公元386年至公元556年)拓跋跬的皇族姓氏,其直系亲属拓跋思恭在唐朝因镇压黄巢起义有功被唐朝皇帝封为“西平王”。其后裔在宋朝同时期与建立西夏(公元1038年-公元1227年)的党项族也属拓跋氏。可见车奉朝与西夏皇族原属一脉。

孙悟空原是唐朝的一名下级官员,天宝十年(公元755年)随中使张韬光出使厨宾国,因病不能随团回国,遂留居犍陀罗国,出家为僧,法号法界。后因思念家乡父母,遂决心回国。其师赐佛经三本,佛骨一个。经天山南路至北庭,再由回鹘路,于贞元六年(公元790年)回到上京(今陕西省西安市)。唐朝政府将他安置在章敬寺,又赐法号为“悟空”。悟空沿丝绸之路回唐都长安途经天都山时,被当时居住在这里的拓跋氏贵族挽留,并将其所携带的真身舍利子留滞在了天都山,并开凿了“舍身洞”石窟供奉,而悟空带回长安的则是影骨。

宁夏天都山出土的彩陶俑

在海原,还曾出土过一件西夏时期的彩陶俑,与敦煌石窟壁画上取经图中的孙悟空之容貌如出一辙,给人以无尽的想象。

更多精彩,请点击 http://culture.kaiwind.com/