01 一、敬:祭祖请神拜庙仙

1、祭祖先

过年祭祖,既是对祖先一个悼怀,也祈望祖先保佑来年的平安。西府民间其实是把祖先放在神一样的位置进行祭拜,有时甚至要超过神灵。我认真地想了想,记忆中有关过年祭祖的影像主要有:大年三十请先祖、大年初一拜祖祠、头碗臊子面敬先祖、正月十五挂灯笼、头年期内女哭回等。

大年三十请先祖。一般是在大年三十下午,吃过团圆饭后,男人们带着家中的男孩去先祖的坟地烧纸,俗称“请先人”,意为请先人也回来一起过年,享受美食、享受欢乐。

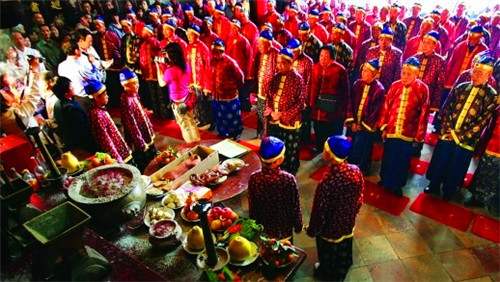

大年初一拜祖祠。父亲老是给我提起,所以印象深刻,但自己却没有亲历过。听老人讲,以前村里有个本族的大祠堂,里面挂着“先人案”,从二十几代前的祖先开始到现在,本族的男人名字都列在其中。每年大年初一,都由本族族长主持,本族男性成员参加,摆上祭品,焚香砖头,祭拜祖先。

头碗臊子面敬先祖。过年时,年三十,年初一、初五、初十、十五的早餐,第一碗臊子面都是由父亲端到大门口、家宅六神及先人神位前泼洒一下,表示对诸神的敬奉,先祖的敬重,求得他们保佑平安,然后家人才能各自享用。

正月十五挂灯笼。正月十五,家中的男人们又要去给先祖上坟了,这次不同的是要给每位逝去的先祖带上一个红灯笼,点燃灯烛后插在坟头。我想,是不是说年过完了,送个灯笼给先祖照着回去的路呢?

头年期内女哭回。初二初三日,一般是出嫁的女子回娘家拜年的日子。奇怪的是,在这喜气洋洋的氛围中,总是能听到有女子从街头大哭着穿街而过,这就是西府地区奇特的年俗之一,三年期内女哭回。也就是父母仙逝后不足一年,女儿回娘家时要穿白戴孝,从村头直哭到父或母的灵位前。哭得动情不动情,直接成为了衡量这个女儿是否孝顺的标准。正是在这喜庆氛围里的哭声,更显出了失去亲人的悲怆,把西府人的祖先崇拜推到极致!

2、请诸神

过年风俗源于远古农耕民族的“腊祭”。“腊祭”是古人“神先享用”意识的体现,人们习惯“索鬼神而祭祀”、“合聚万物而索享之”,形成“岁终出祭”古俗。民谚曰:“三祭灶,四扫屋……”即指每年的腊月二十三(或二十四)祭祀灶神。

腊月廿三祭灶神

记忆中,每到腊月二十三,就开始过年了。大人们还要举办一些简单的祭灶神仪式。灶君神龛多筑在灶房的墙壁上。当日,给灶君献上馄饨灶糖,点烛焚香,隆重供奉。当晚则把灶君画像干粮灶糖一并烧去,欢送灶君到天宫述职。同时贴上新的灶君神像,焚香吊表,鸣炮献供,重新设祭,准备迎接灶君回宫。对于灶糖,一说为灶君献供,是企图用糖汁粘住此君的嘴,免得他上天说家里人的坏话;也有说是为了把灶君的舌头润得甜甜的,见了玉帝替家里人多多美言。“上天言好事,回宫降吉祥”,真实地道出了人们寄言灶君祈福避祸的美好愿望。

大年三十请诸神

大年三十这一天,吃罢早饭,大家就开始忙活了。男人们在村上找毛笔字好的人写对联,女人们要把屋子、院子洒扫一遍,孩子们开始贴对联、门神以及其它家宅六神的画像。过去集市上卖的家宅六神的画像两边没有小对联,要自己用红纸帖去写。具体内容一般如下:

灶王爷:上天言好事,下凡降吉祥。

土地爷:进门一老仙,四季保平安。

天高悬日月,地厚载山川。

土中生白玉,地内产黄金。

井王爷:龙泉供百口,福水养万家。

仓神爷:年年取不尽,月月用有余。

天王爷:太平原有象,造物本无私。

财神爷:天上财源主,人间福禄神。

3、拜庙神

村中小庙香火旺

大年初一吃过早饭,母亲总是急急忙忙带上香火、烧纸,和一帮奶奶阿姨相约着去往村中的小庙祭拜,回来时总是带上几根讨回的红头绳,认真地给我们几个扎在手腕上,祈祷一年的平安。现在西府村落几乎村村都有庙,主要供奉着关帝爷、龙王爷、观音菩萨等神仙,过年时的香火亦是十分旺盛,也许是过快的生活节奏使人的精神更需要调剂吧。

西府名刹古庙多

法门寺

炎帝陵

金台观

由于西府地区是佛教、道教比较发达的地区之一。从历史上起,这里就存在有大量的祠庙寺观。如炎帝陵、神农庙、法门寺、龙门洞、金台观、钓鱼台、周公庙、诸葛亮庙、苏轼和张载祠等等,至今还是香火旺盛,朝拜者不断,而且形成了众多的庙会。这些祠庙寺观不仅成了人人寄托信仰的地方,庙会更成了祭祖祀神的节日。

01 二、吃:瓜子大肉臊子面

西府人有句俗语“娃娃爱过年”,记忆中,娃娃们过年就两件事:放开肚皮吃,撒开欢子野,自然是爱过年了。由于西府自古就是产粮重地,西府人过年的美食自然是多得数不清,象凤翔腊驴肉、鹿羔馍、马蹄酥、擀面皮、肉夹馍等等,但让我真正不能忘怀的却是以下几种:

1、瓜子为代表的零食记忆

过年前,父亲准会去年集上买回几斤瓜子、花生、糖果之类的,回家后,一般是小心捏出一小把,让我解解馋。然后迅即将它交给母亲,锁在柜子里,一直到年三十才拿出来。在那个零食极其匮乏的时代,近十天望眼欲穿的等待啊,让这份记忆留得实在是太深了,提到过年时的吃,它竟第一个冒出,呵呵!

2、煮肉煵臊子

煮肉很简单,但煵臊子却很讲究。臊子要切成指头蛋儿大小的肉丁,清洗干净之后,加上各种调料,放几根干辣角和大葱,倒在煎油锅里慢慢煵,直到七八成熟的时候才往里倒醋,不然肉不容易烂。醋要好,而且要出头,这样煵出来的臊子才会香。等到快熟时,满厨房都是臊子肉的香味,我和姐姐总是早早地站在锅台前,等着啃随肉煵好的排骨。煵好的臊子装在瓷罐里,等到正月里吃臊子面时用,也可夹在热馍里吃,这就是“肉夹馍”,香得很!

3、臊子水饺

除夕守夜时,全家围坐一起包饺子,大年初一第一顿饭要吃饺子,寓意招财进宝、吉祥如意之意,一些人也会将硬币、红枣或是糖、花生仁等放入饺馅里“吃出”各种好运。但西府人吃饺子却是吃汤的,汤一定要是吃臊子面的红酸汤,热热乎乎,喜气洋洋。

4、大年菜

大年菜到现在几乎也还是西府人过年的一道主菜。主料有过油的豆腐、豆芽、粉条、大片肥肉再配上些萝卜等等,用酱油上色,浓浓酱香味也永远的留在了我的记忆中。

5、臊子面

在西府地区除了大年初一吃饺子外,其余每天都要吃臊子面的。岐山臊子面有一个特点就是“薄劲光,酸辣香,煎稀旺”,虽然只有短短的九个字,但是传递出西府人通过传统美食对生活的美好祝愿,希望像长长的面条一样,日子长长久久,吃面条的时候一碗接一碗,预示幸福的生活能够不断延续。

01 三、喝:西凤醪糟罐罐茶

1、西凤等西府白酒

老西凤

过年自然少不了喝酒,西北汉子当然也不例外。西府地区主要有西凤酒、太白酒、秦川大曲等酒品,最著名的自然是西凤酒了。西凤酒产于陕西宝鸡凤翔县柳林镇,为中国最著名的四大老牌白酒之一,全国八大名酒之一,距今已有四千年的发展历史。其风格是“醇香典雅,甘润清爽,诸味协调,尾净悠长”,其特色“不上头,不干喉,回味愉快”,被世人称为“三绝”。

另外,在西府地区,最受欢迎的还有太白酒。太白酒产于宝鸡眉县金渠镇。据史载,太白酒起源于商周时期,到了唐代已负盛名。传说,此酒由太白金星托梦赐仙酒,用太白山大爷海水勾兑而成,故取名为“太白酒”。因与李白字“太白”相同,更增加了此酒的诗韵。

2、酸甜美味醪糟汤

记忆中,消解过年油腻食物的最美味汤食就是醪糟汤了。醪糟是母亲自己做的,专门买来酒米,放在缸内发酵4、5天,清洌的汤水从米缝里渗出,醪糟就做好了。每次午饭的最后一道汤必定是醪糟汤。在烧开的水中加入两勺醪糟,冲上几个鸡蛋,再加上几颗红枣,又好看又好吃。

3、醇厚苦涩罐罐茶

罐罐茶是西府人传统茶点饮食,是古今相沿的一种独特的品茗风俗习惯。主要用具就是罐子,以前的罐子是小瓦罐或小铁罐。喝罐罐茶的时候,罐罐里倒上水,加上茶,在炉子上烧,同时在炉边烤上馍片,等茶叶被烧开的水溢出好几次,将烧开的水倒进杯子,然后再给罐罐里加水,继续烧,边烧边喝,就上烤好的馍,边喝边吃,茶的苦更透出馍的香,很是一种享受。

01 四、玩:锣鼓社火荡秋千

1、赛锣鼓

锣鼓在西府地区也是起源很早的。在宝鸡五千年前的仰韶文化中,就曾出土一个陶鼓。在西府农村,几乎每村都有一个锣鼓队,每到过年,各村之间还要进行锣鼓大赛,看谁家的形式更多、演奏更有气势,往往是你方作罢我登场,其气势磅礴、粗犷热烈、节奏明快、鼓舞人心,大有些古战场的味道。

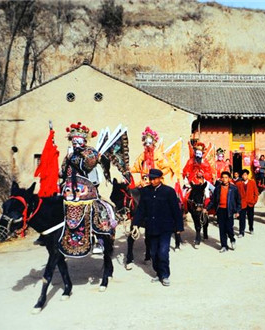

2、耍社火

耍社火是西府人过年很重要的一项民俗。它是由古代迎神赛会上表演的一种杂戏、杂耍,即“傩舞”演变而来。宋·范成大在《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》中说:“轻薄行歌过,颠狂社舞呈”。并自注:“民间鼓乐谓之社火,不可悉记,大抵以滑稽取笑。”说明社火这种民间娱乐 形式已在宋代出现。明·方子颖《温州竹枝词》:“迎神赛会类乡傩,祭攘喧阗满市过,方相俨然司逐疫,黄金四月舞婆娑。”说明明清已形成相当规模。

从西府现有社火看,按其形式分,主要种类有以马社火、牛社火、车社火(彩车)、高跷、山社火、背社火、床社火、高芯、跑竹马、赶旱船、舞龙、舞狮、云朵、渔翁捕蚌、推小车、小鬼摔跤、耍赖婆娘、快火(“血社火”)、八打棍、扑蛾、牛虎斗、板凳龙等;按表现时间分有昼社火、夜社火两大类。社火阵容一般由探马、炮火队、彩旗队、鼓乐队、表演队等五部分组成。表演的内容,因形式不同而有所不同,一般以传说、神话和历史人物、故事为主。如高芯社火,其内容多为《嫦娥奔月》、《麒麟送子》、《白蛇盗草》、《孙悟空大闹天宫》等。社火表演,阵容强大,惊险奇妙,内容贴近民众,参与者众多,是西府人过年必不可少的一种娱乐活动。

3、打灯笼

打灯笼是孩子们的乐子。初五一过,街道随处都能看到卖灯笼的,什么火蛋的,八棱的,莲花的,还有拉着跑的兔子灯等等。每天晚上,小伙伴就挑着自己的灯笼出来了,蜡烛的光亮透过薄纸映在一张张可爱小脸上,大家心里都美滋滋的。那个时候,大家就互相比较,看谁的灯笼最漂亮,而灯笼最漂亮的那个小伙伴往往会得到大家的羡慕。有时候,大点的孩子就逗较小的孩子,说你的灯笼下面粘上了脏东西,真的,不信你看。而小的孩子经常经不住逗,赶紧把灯笼挑地高高地,偏着小脑袋看灯笼底下是否有东西,在这一挑一偏中间,有时候蜡烛就偏了,灯笼也就燃了。如果当天晚上,谁能把某个人的灯笼“骗”着烧毁,那个人会得到小伙伴的赞扬和拥戴。虽然烧毁灯笼的人当时心情很沮丧,但很快就重新融入了大家的快乐!快乐也是可以传染的!

4、烧火堆

在快到腊月底的时候,西府人都要砍柏树的叶枝回来,待到大年初一早上五更时分,家家户户在自家正门的大路上,堆起柏树叶枝,一把火点燃,熊熊大火便噼里啪啦响彻天际烧红黎明,一家人围绕火堆,大人们边架柴火边说着自己新年里的希望,小孩穿着新衣围着火苗蹦蹦跳跳,鞭炮响起,红红火火的新年月拉开了大幕。儿时每年只有在这个时候,我觉得最有意义,最快乐。

5、荡秋千

小时候,一到正月十六,大人们在大树间架起五六米高的大秋千,小伙子们两人一组相向而立于秋千上,将秋千高高荡起。有时,还会在秋千上架上木板,将小孩子放在中间。跟着大人们在空中翻上落下,又紧张、又刺激、又害怕。这是西府人过年的最后一项活动了,解下秋千,就要扛起锄头,开始一年的耕作了。

01 五、乐:家亲友亲秦腔亲

1、与家人乐

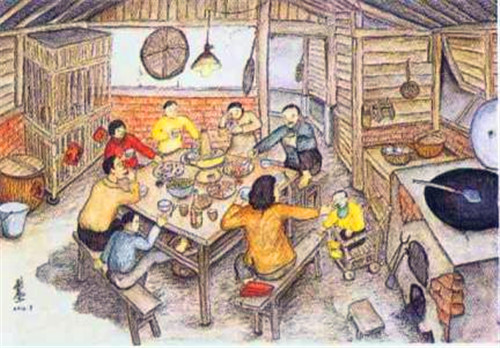

守岁夜的家族会。 团圆的习俗传承多年,也是一种文化认同,所以除夕饭又称为“团圆饭”,而熬年守岁则称之为“团坐”,“团圆”也是每年春节不变的主题。吃年夜饭是春节的重头戏。西府人把年夜饭叫“抄盘子”,每家都要做一个拿手菜,聚到长辈家中一起喝酒守夜,晚辈要依次给长辈敬酒、磕头,大人们则一起讨论家族中的一些事。

年初一的大拜年。关中西府地区,年初一一般要请刚过门的新媳妇到各家吃饭,据说新媳会给人带来好运。穿着花花绿绿的孩子,争着拉新媳妇到自己家里吃饭。有时每家去只吃一个,有时只吃半个,因家数太多,最后也只能去转一下。午饭时已分家出去的孩子,要请父母吃饭,以示不忘养育之恩。同时也有同族中晚辈邀请长辈吃饭的。吃罢早饭,先向家中老人拜年,然后走出家门向户族拜年,再向乡党友好拜年。一般不出村。

2、与亲友乐

从大年初二开始,西府人忙着走亲戚,给岳父母、娘舅拜年;初三轮到姑姨辈。正月初六开始送灯笼,长辈给晚辈“送灯笼”寓意“添丁增口”。如果外孙是头胎的,外婆、舅舅在送灯时还要加送小灯笼,称之为“垂头”。这些天,乡间的道路上随处可见南来北往、东走西去的人群提着大包小包走亲戚。以前,人们是步行或者骑自行车,如今是骑摩托车或者开小车走亲戚。平时大家都忙顾着各自的事情,亲戚之间走动较少,趁着年节,大人们在一起拉拉家常、叙叙旧,打打牌;小孩子们则三个一群、五个一堆,无忧无虑地在一起嬉戏玩耍。

3、看大戏

西府人爱看戏,不管是称为大戏的秦腔、眉户、碗碗腔还是叫小戏的皮影、木偶、乱弹都爱看。过年时,这村唱完那村场,人们也就这村看完那村看。特别是秦腔,更是因为起源于西府而深受西府人的热爱。其内容多为历史故事。西府秦腔唱腔细腻清朗,委婉动听。唱风粗矿豪壮,唱腔讲究火而不爆,沉而不散脸谱化妆有突出的特点,粗直大方,注重轮廓,显得庄重、魁伟,而又富于夸张浪漫色彩。

另外,西府皮影是一种较为古老的民间剧种,起源与形成一说是西汉文帝时,一说是武帝时,还有周公“隔帘说书”、张良“兴兵打仗”等说法。西府皮影剧大概出现于明清之际。该剧分为两步进行,一是皮影刻制,一是皮影演出。传统的皮影剧目多以歌颂神佛功绩为主,如《黄河阵》、《太阳城》、《七熊盗桃》等。因其演出结构简单,场地要求不高,行动灵活,表演诙谐而受到群众的喜爱。

01 结语

一代人有一代人的年俗记忆,随着物质和精神生活的不断丰富,大浪淘沙,我们记忆中的年俗终究会不断变化,但过年所承载的文化内涵、浓浓乡情亲情,带给我们的快乐却永远不会变化。我想,再过几十年,现在的孩子们记忆中的年俗一定比这更精彩,祝我们的生活更好,新年快乐!

更多精彩,请点击 http://culture.kaiwind.com/